在历史与地理的广阔领域中深耕细作多年后,一位知名学者提出了一个引人深思的观点:人类文明的发展轨迹,实则由两条并行不悖的主线交织而成。第一条主线聚焦于物质层面,它见证了生产力跃升、技术革新与科学探索的辉煌历程。而另一条主线,则被他赋予了“人性”之名,它描绘了人类情感、意识、思想、观念乃至信仰从无到有的细腻画卷。

在这位学者看来,物质无疑是文明大厦的基石,但人性才是引领其不断攀登高峰的主导力量。无论是何种文明成果或突破,其背后都深刻烙印着人性进步的痕迹,人工智能领域亦不例外。然而,当探讨起人工智能与人文的关系时,他坚定地站在了“人文AI”的立场。他强调,人文与科学之间存在着本质的差异:人文根植于人性,科学则立足于物质;人文倾向于精神层面的探索,科学则专注于物质世界的解析。

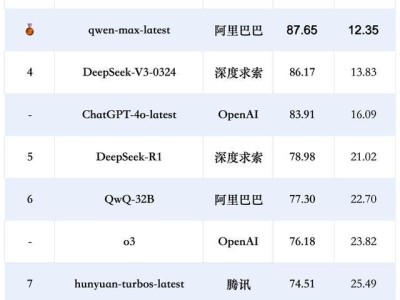

他进一步阐述道,人文注重个体体验与主观感受,而科学则追求群体共识与客观真理;人文领域难以量化且无法验证,科学则要求精确量化与可验证性;人文成果独一无二,科学成果则可复制推广;人文追求价值理性与信仰境界,科学则崇尚理性精神与客观规律。基于此,他认为当前的人工智能技术尚处于科学逻辑的初级阶段,远未达到能够触及人性深处的人文境界。

这位学者还指出,智能的真正源泉在于人脑,而非机械逻辑所能替代。对于“AI产生幻觉”的说法,他持谨慎态度,认为这只能被视为一种幻觉现象,因为只有人脑才具备产生幻觉的能力。在脑科学尚未完全揭示人类神经网络奥秘之前,人工智能模仿或模拟人类思维路径的可能性仍然渺茫。他强调,要实现真正的人工智能,必须等待脑科学的突破性进展。

他还担忧地提到,在科技进步日新月异的今天,相关的法律法规、伦理规范与政策体系是否跟上了步伐?这些问题不仅关乎技术的健康发展,更触及到人类价值与意义的深层次探讨。在他看来,人文不仅是人工智能不可或缺的灵魂,更是引导其走向更加人性化未来的灯塔。