近期,一位美国AI领域的专家马睿,结束了在中国为期三个月的访问后,对全球AI竞赛的格局有了全新的认识。他惊讶地发现,中国在电力供应上的稳健表现,为AI发展提供了坚实的基础,相比之下,美国却面临着日益严峻的电力挑战。

马睿表示,中国的AI工程师在谈论算力时,从不担心电力供应问题,而在美国,电力已成为制约AI发展的关键因素。据《华尔街日报》报道,美国AI数据中心的用电需求已经远远超出了现有电网的承载能力,导致72%的美国企业因电力限制而暂停了数据中心的扩建计划。

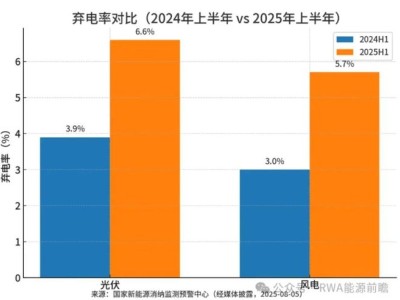

在中国,由于光伏产业的过剩,西部省份正积极邀请AI企业建立数据中心,以帮助他们消化多余的电力。这种局面让马睿深感震撼,他坦言:“从美国回到中国,我仿佛是从过去穿越到了未来。”

中美两国在电力基础设施上的差距,不仅仅体现在个别城市之间,而是系统性的代差。中国的电网备用裕量高达80%以上,而美国部分州在极端天气下电网备用几乎为零。高盛报告指出,到2030年,美国AI数据中心的总耗电量将占全国电力的12%,但新增供电能力几乎停滞不前。这意味着,AI的升级只能从居民用电中“挤占”,这在弗吉尼亚州已经成为现实,科技公司新建发电厂后,当地居民电费上涨了34%。

AI的“聪明”离不开稳定的电力供应,这恰恰体现了不同国家对未来的战略认知差异。中国自2000年起便开始稳扎稳打地铺设特高压输电线路,如今电力损耗率仅为2.5%,远低于全球15%的平均水平。同时,中国《能源法》提前锁定了目标,到2030年非化石能源占比要达到25%,这一目标在2026年前就已实现。

相比之下,美国的电网建设进展缓慢。电网项目周期长、投资回报慢,而美国又是一个高度资本驱动的国家。私营电力公司要求3-5年内盈利,而电网项目往往需要十年才能见效,因此缺乏投资动力。联邦和州之间的权力纷争也拖延了电网建设的进度。

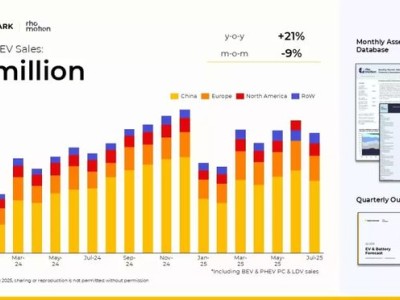

中国的“能源-算力融合模型”正在全球范围内引起关注。在内蒙古沙漠边缘的库布其光伏基地,年发电量接近匈牙利全国的耗电量,而附近的数据中心则直接利用这些清洁能源进行AI训练,成本降低了40%。上海也计划在2025年前建成5个超级AI中心,总算力目标仅次于美国,但其背后的能源支撑更具持续性。

面对电力挑战,美国的AI企业开始采取自保式发展策略。谷歌、微软、英伟达等巨头都在自建发电厂,以保障自家AI模型的训练速度。然而,这种趋势不可持续,普林斯顿大学能源研究中心指出,如果继续下去,未来十年美国居民用电成本将持续上升,社会公平性问题将进一步凸显。

越来越多的企业开始选择在其他国家建立AI中心,以规避美国电网的政策和能源风险。微软选择在加拿大新建AI中心,英伟达则将AI枢纽投向新加坡。甚至沙特也宣布在NEOM新城复制“中国模式”,打造光伏+AI一体化的新型城市。这些举动表明,全球南方国家正在寻找更实际、更稳定的发展路径。