近期,我国算力产业步入了一个崭新的发展阶段,呈现出高质量与规模化并进的特点。据《经济参考报》报道,截至今年6月底,全国在用的算力中心标准机架数量惊人,达到了1085万架,智能算力规模更是攀升至788EFLOPS,全国算力中心的电能利用效率也显著降低,平均PUE值降至1.42。

在不久前举办的2025中国算力大会上,一系列令人瞩目的数据被公布,同时,算力产业的未来发展蓝图也逐渐清晰。据透露,我国算力产业正沿着“点、链、网、面”的体系化路径,不断推进全国一体化算力网络的建设。这一过程中,优化算力布局、强化技术创新、超前建设网络设施以及丰富算力应用场景,成为提升算网综合供给能力的关键。

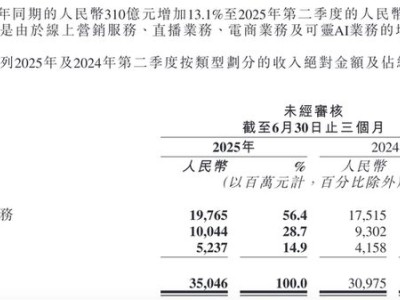

工业和信息化部副部长熊继军在会上表示,未来将进一步有序引导算力设施建设,致力于提升算力资源供给的质量。这包括完善算力布局政策体系,引导各地合理布局智能算力设施,并持续推进国家绿色数据中心的建设。随着人工智能等技术的快速发展,对智能算力及数据基础设施的需求日益高涨,业内预测,到2025年,我国的智能算力规模将实现超过40%的增长。

众多企业正在加速布局这一领域。华为公司副总裁周跃峰提出,随着人工智能的深入发展,数据基础设施能够更好地支撑上层的大模型与智能体的协同。他建议,在城市、行业及企业层面建设先进的数据基础设施,以充分发挥数据要素的价值,更好地支撑人工智能的发展。中国移动副总经理李慧镝则表示,中国移动已建成13个全国性和区域性智算中心节点,未来将进一步打造立体化的智能算力体系,拓展推理算力资源。

在算力供给水平不断提升的同时,相关创新成果也层出不穷。在国家超级计算太原中心,记者看到了采用“全浸没相变液冷技术”的“太行一号”先进计算机。这项技术通过将计算部件浸没于液态冷媒中,实现了高效恒温冷却,有效解决了大型数据中心的散热问题。而“太行一号”所采用的全栈国产设备,使其计算能力处于全国领先地位。

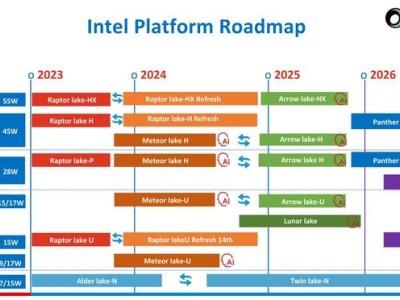

浪潮云海首席科学家张东指出,庞大的市场需求将进一步推动我国云计算软硬件的发展,从芯片到应用软件,云计算的创新链和产业链已初步形成。随着算力进入“多芯多模并存”的发展阶段,“一云多芯”成为常态,企业需要适应这一发展趋势,实现从硬件到软件、从资源到模型、从应用到智能体的全链路创新布局。

尽管算力产业取得了显著进展,但仍面临诸多挑战,如算力监测效率不高、算力供需信息不全等。为此,工业和信息化部已印发《算力互联互通行动计划》,旨在到2028年基本实现全国公共算力标准化互联,逐步形成具备智能感知、实时发现、随需获取的算力互联网。目前,中国算力平台已完成多个省区市分平台的接入工作,实现了多方面的全面贯通。

数据显示,截至7月底,中国算力平台运营层已注册超过1000家企业用户,入驻算力服务商逾百家,上架了110余项优质算力产品,接入了90余个主流基础大模型和垂类模型,为上千名开发者提供了多源多元的在线调用服务,累计沉淀了数十亿条算力监测大数据。

未来,工业和信息化部将继续推动实施城域“毫秒用算”专项行动,加快建设中国算力平台,并通过一系列举措,如丰富算力产品矩阵、优化算力交易流程等,进一步提升智算资源的供给能力和利用效率,推动我国算力产业迈向更高水平的发展阶段。