近期,电动汽车市场中的一项中间技术——电混(涵盖插电混动与增程式)遭遇了显著挑战。以往,这类车型被视为解决电动车续航焦虑的良方,承载着长远发展的期望。然而,7月份的数据却揭示了一个令人意外的趋势:电混车型,尤其是增程式车型,市场表现出现下滑,这一变化反映出其内在的技术局限性正逐渐被消费者所感知并拒绝。

早在电混技术兴起之初,就有汽车行业专家对其提出了质疑,主要聚焦于其较小的电池容量问题。频繁充电的需求加速了电池的老化过程,随着电池性能下降,车主不得不更加频繁地充电,这不仅影响了用户体验,也增加了心理负担。

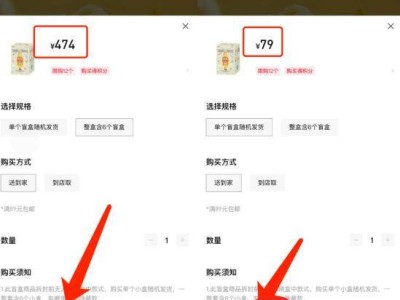

更令人担忧的是,电池老化后高昂的更换成本。一位车主透露,其价值20余万元的电混车型,更换电池的费用竟高达8万元。更有案例显示,部分车辆在使用三年后,电池容量衰减超过两成,原本期望的节省成本变成了沉重的经济负担。

尽管如此,电混车型并非一无是处。它们提供的驾驶体验相较于传统燃油车更为舒适,这一优势在市场推广中得到了强调。在某些场景下,电混车型甚至有可能挑战并取代日本的油混技术。日本的油混车型在日常通勤中表现尤为出色,油耗可低至4升每百公里。而在长途行驶时,油混车型则主要依赖燃油发动机,避免了电池的过度使用,从而延长了电池寿命。

丰田的油混车型就是一个典型例子,它们采用寿命更长的镍氢电池,这种电池的使用寿命几乎是锂电池的2.5倍。因此,丰田油混车型在长期使用中很少需要更换电池,即使需要更换,成本也远低于电混车型。在欧洲市场,丰田油混车型已占据显著份额,德国市场的占比甚至达到了38%,美国市场同样表现不俗,这些都证明了丰田油混技术的市场认可度。

回顾电混技术的发展历程,尽管初期曾因多种因素获得市场青睐,占据了新能源汽车市场的近四成份额,但随着电池技术的不断进步和消费者偏好的变化,电混车型的市场空间正逐渐缩小。消费者开始更加倾向于选择纯电动车或传统燃油车,电混车型的市场地位正面临严峻挑战。