小米最新财报显示,2025年第二季度公司实现营收1160亿元,同比大幅增长31%,经调整后的净利润为108亿元,同比上涨高达75%。这一成绩不仅巩固了小米“营收千亿、利润百亿”的稳固地位,更刷新了历史记录。

然而,二级市场对这份亮眼的财报反应平平。财报公布后,小米股价维持在52港元附近波动。尽管高盛、汇丰研究等机构维持了对小米的“买入”评级,但都不约而同地下调了对其的目标股价。

这一市场反馈背后,反映出投资者对小米的复杂情绪。尽管核心财务数据再创新高,但部分指标未能达到市场预期。例如,不少分析师预计本季度经调整利润会在120至130亿元之间,实际结果略低。

另一方面,小米虽然展现出强劲的发展势头,但其核心业务所处的市场竞争异常激烈,且短期内未见类似小米YU7的重大利好消息。这种行业环境无疑增加了投资者的谨慎态度。

小米自上市以来,股价长期低迷,很大程度上源于市场对其手机业务增长潜力的担忧。而过去一年中,小米股价的回暖则得益于其在造车领域的突破,这一新动向带动了品牌影响力的提升和各项业务的协同发展。一个显著的例子是,2022年全年经调整利润仅为85亿元人民币,而2025年第二季度便已超过这一数字。

如今的小米已难以简单归类为一家手机厂商或消费电子公司。与苹果相比,小米拥有更全面的生态布局优势;而与车企等传统制造企业相比,小米在软件和品牌影响力方面更胜一筹。这种复杂性为小米带来了更大的想象空间,同时也带来了更多的业务挑战。

尽管手机业务仍是小米的根基,二季度智能手机营收达到455亿元,占比接近四成,但这一业务却出现了下滑。去年同期,小米手机业务营收为465亿元,今年则减少了10亿元。同时,手机业务的毛利率也从去年的12.1%下降至11.5%。

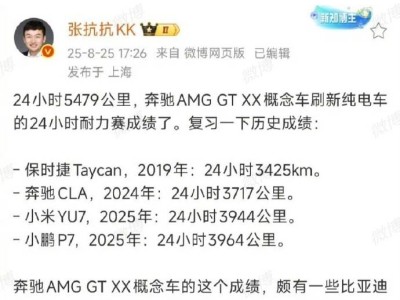

值得注意的是,小米在二季度售出的手机数量却有所增加。据IDC数据,小米在国内市场的智能手机出货量为1040万台,同比增长3.4%;全球出货量约为4240万台,同比增长0.6%。销量增加而收入减少,主要问题在于手机均价的下滑。

小米方面解释称,这一变化主要受到全球化战略的影响。为了稳定手机业务,小米积极开拓海外市场。尽管在国内市场面临零和博弈的挑战,但海外市场为小米提供了新的增长点。然而,新兴市场的用户对价格较为敏感,这导致小米在开拓海外市场时不得不依赖中低端机型,从而影响了手机均价。

不过,小米并未放弃高端化战略。在国内市场,小米高端手机销量占比持续提升,高价机型销量增长显著。在海外市场,小米也在逐步优化产品结构,提高高端机型的占比。

除了手机业务外,小米本季度财报中的IoT业务和汽车业务也带来了不少亮点。IoT业务收入达到387亿元,同比增长44.7%,毛利率提升至22.5%。汽车业务则实现了大幅减亏,亏损收窄至3亿元,环比改善40%。

小米IoT业务的快速增长主要得益于大家电市场的突破。空调业务作为典型代表,小米凭借性价比策略快速抢占市场份额,并在今年第二季度继续保持高速增长。同时,小米还在不断丰富高端产品线,打造差异化优势。

汽车业务方面,小米汽车平均售价已超过25万元,接近宝马、奔驰、奥迪在中国的均价水平。小米汽车的高端影响力正在逐步显现,并带动其他业务的协同发展。例如,小米线下门店的扩张就受益于汽车业务的推动。

然而,小米在全面发展的同时,也面临着诸多挑战。在全球化战略下,小米需要与各国本土企业竞争,面对不同的市场环境和文化差异。同时,在高端化进程中,小米也需要不断提升产品品质和品牌形象,以赢得更多高端用户的认可。

雷军作为小米的创始人,在关键时刻的作用仍然无可替代。从手机到汽车等各个业务领域,雷军总是能够带领团队在初入赛道时给同行带来震撼。如今的小米已经磨合出了一个优秀的高管团队,但雷军的经验和洞察力仍然是小米最宝贵的财富。