近日,天文学领域迎来了一项震撼人心的研究成果,聚焦于中子星质量分布的新洞察,这一发现或将彻底改变我们对宇宙极端天体的认知,甚至为解开黑洞的形成之谜铺设道路。

中子星,宇宙中的极端存在,由大质量恒星在生命尽头坍缩而成,其密度之大,令人咋舌。想象一下,一茶匙中子星物质在地球上竟能重达万亿千克,将相当于太阳质量的物质压缩至直径仅二十公里左右的球体。长久以来,科学家们对中子星初生时的质量分布充满好奇,但受限于观测条件,这一谜团始终未能揭开。

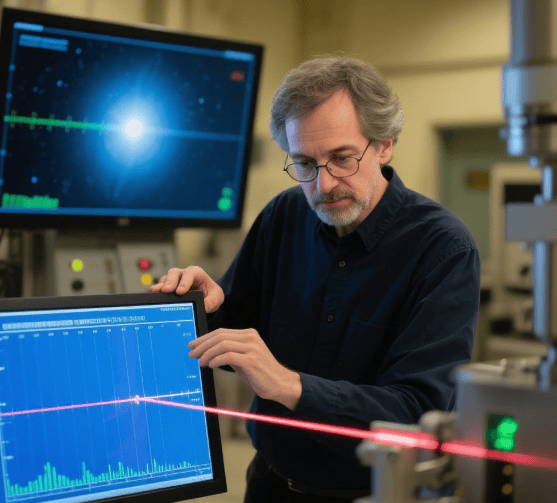

然而,一个科研团队近期在这一领域取得了突破性进展。他们精心分析了90颗中子星的质量数据,并创造性地引入了一个修正模型,用以考量中子星从其伴星获取质量的情况。这一创新方法首次揭示了中子星初生质量的独特“幂律”分布特征:最小质量约为太阳质量的1.1倍,而分布的高峰则出现在太阳质量的1.27倍左右,随后迅速以幂律形式递减。

这一发现与以往的观点大相径庭。传统研究认为,中子星可根据质量分为重型与轻型两类。但此次研究表明,中子星的质量分布可能只有一个高峰,且在太阳质量的1.3至2.4倍之间平滑变化,呈现出与恒星质量分布相似的趋势。

早前的天文观测也曾带来过类似的惊喜。2022年5月,南非业余天文学家Berto Monard发现了超新星SN 2022jli,这颗超新星在爆发后并未逐渐暗淡,而是以12.4天为周期震荡变化。研究人员推测,这可能是一个多恒星系统,超新星爆发后,其致密残骸与伴星继续相互环绕旋转,同时还观察到了氢气的周期性爆发和伽马射线。尽管目前还无法直接观测到致密残骸发出的光,但研究认为,这种剧烈的吸积过程很可能源于一个不可见的中子星或黑洞。宇宙的奥秘,可见一斑。

此次研究团队还通过半解析超新星理论模型,建立了中子星质量分布与超新星爆炸物理过程之间的联系。他们的研究结果显示,中子星的初生质量分布可能继承了恒星的初始质量函数。大质量中子星相对罕见,这暗示质量超过约18倍太阳质量的恒星可能直接坍缩为黑洞,而非中子星。这一发现与天文学中“大质量红超巨星缺失现象”的成因不谋而合。

这一新发现不仅提出了全新的中子星初生质量分布函数,还揭示了中子星质量函数与恒星初始质量函数之间的紧密联系。它为研究中子星和超新星提供了新的视角,也为未来的引力波观测和天体物理研究开辟了新方向。

然而,尽管我们取得了这一重大突破,但宇宙的秘密依然浩如烟海。银河系中约有10亿颗中子星,而目前被观测到的仅有4000多颗,其中质量被测定的更是不足百颗。这些数据还远远不足以全面反映中子星的整体特性。因此,发现更多中子星或脉冲星,并测定其质量,成为了当前天文学研究的重要任务。

面对宇宙的浩瀚与神秘,我们不禁感叹:在这片无垠的星空中,还有太多未知等待我们去探索。中子星内部物质的真正形态,究竟是纯中子,还是混有超子或夸克?这些谜题,正等待着我们去一一揭开。