近期,中国汽车工业协会公布了一组引人注目的数据:截至2025年7月底,新能源汽车在新车总销量中的占比已高达45%。这一显著增长标志着新能源汽车正逐步被广大消费者所接受和喜爱。然而,随着新能源汽车市场的蓬勃发展,与之相关的保险问题也逐渐浮出水面。

不少新能源车主在社交平台上纷纷吐槽,他们的车辆在一年中未发生任何事故,但第二年的保险费用却非但没有下降,反而有所上升。这一现象引发了广泛关注和讨论。

杭州的黄先生便是其中一位受害者。作为极氪001的车主,他在购车后的两年内都未发生过任何事故。然而,在第三年准备续保时,他惊讶地发现,在同一家保险公司购买的车损险和300万三责险的总价比上一年贵了1395元。保险公司给出的解释是,新能源汽车全行业都在涨价。

事实上,这一解释并非空穴来风。中国精算师协会的数据显示,2024年我国保险行业承保的新能源汽车数量达到3105万辆,保费收入1409亿元,但承保亏损却达到了57亿元,呈现出连年亏损的态势。其中,有137个车系的赔付率超过了100%,这意味着保险公司在这些车系上的赔付支出已经超过了所收到的保费。

那么,为何新能源汽车的保险费用会不断上涨呢?这背后涉及多个复杂因素。首先,从使用场景来看,新能源汽车凭借能源成本优势,使用强度往往更大。其次,从用户画像来看,新能源车主相对年轻,驾龄较短,驾驶风险也相对较高。新能源汽车的提速快,遇到紧急突发状况时留给车主的反应时间也更短,这进一步增加了出险的风险。

除了出险率更高之外,新能源汽车的案均赔款也相对较高。这主要是因为新能源汽车的智能化程度更高,智能设备维修价格昂贵。同时,新能源汽车的一体化程度高,配件局部损坏通常需要成套维修更换。这些因素共同推高了保险公司的赔付成本。

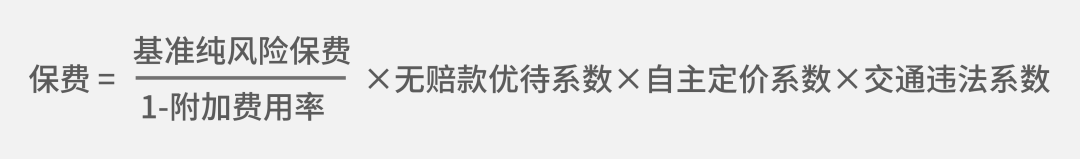

然而,令人困惑的是,即便有些新能源车主的车辆在一年内未发生任何事故,他们的保险费用却仍然上涨。这主要与车险的计算方法和制定过程有关。车险主要分为交强险和商业车险两大类。其中,交强险的基础费率由国家统一制定,并根据“奖优罚劣”原则实行费率浮动机制。而商业车险则相对复杂得多,其保费计算涉及多个因素,包括无赔款优待系数、基准纯风险保费、附加费用率和自主定价系数等。

无赔款优待系数是商业车险中直接与车主驾驶行为挂钩的变量。该系数基于车辆历史出险记录动态调整保费奖惩机制。然而,即便车主的驾驶行为良好,未发生任何事故,他们的保费仍然可能受到其他因素的影响。例如,车辆使用性质、车型、地区等因素都会影响基准纯风险保费的确定。同时,各家保险公司还会根据自身情况通过测算附加费用率和自主定价系数对最终保费进行调整。

因此,即便两辆新能源汽车在价格上相差较大,但在能源类型、投保地区、出险率数据、车辆行驶里程等多种因素的影响下,它们的最终保费也可能接近一致。这也解释了为何小米YU7和尊界S800这样价格悬殊的车辆在保费上却相差无几。

新能源汽车保险费用的上涨是多种因素共同作用的结果。一方面,新能源汽车的使用强度和驾驶风险相对较高;另一方面,新能源汽车的维修成本也居高不下。这些因素共同推高了保险公司的赔付成本,从而导致保险费用的上涨。对于广大新能源车主而言,了解这些背后的原因或许能帮助他们更好地理解这一现象并做出相应的决策。