在探索储能项目的奥秘时,经常会遇到两个紧密相连但又常被误解的关键术语:MW与MWh。这些术语不仅是衡量储能系统性能的重要指标,还直接关系到项目的经济效益和应用范围。本文旨在深入剖析MW与MWh的内涵,以及它们在储能系统设计中的协同作用,为读者提供一个全面的理解框架。

首先,让我们从定义上区分这两个概念。MW,即兆瓦,是一个功率单位,它衡量的是单位时间内能量的转换速度。简单来说,它反映了储能系统在某一时刻能够输出或吸收的最大电力。如同一辆汽车的最高时速,MW决定了储能系统“跑得多快”。例如,一个标注为50MW的储能系统,意味着其最大瞬时功率输出或吸收能力为50兆瓦。

而MWh,即兆瓦时,则是一个能量单位,它表示的是功率与时间的乘积,衡量的是储能系统能够储存或释放的总电能。这相当于汽车的油箱容量,决定了储能系统“跑得多远”。以一座100MW/200MWh的储能电站为例,如果以满功率100MW放电,理论上可以持续供电2小时。

在储能项目的实际应用中,MW与MWh往往成对出现,共同描述系统的综合性能。这种“功率-容量”的匹配关系,使得储能系统既能提供短时大功率支撑,满足电网的调峰调频需求,又能满足长时电能存储的要求,实现削峰填谷的功能。例如,电网侧储能项目通常会标注为“100MW/200MWh”,这样的组合清晰地展示了系统在功率和容量两个维度上的能力。

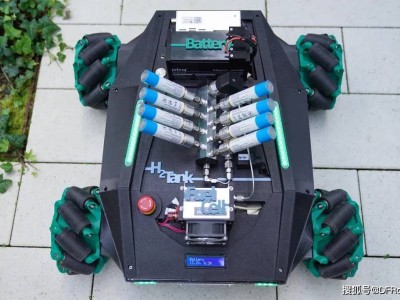

进一步探究,MW与MWh的背后,是储能系统硬件设备的配置与成本决定因素。功率(MW)主要由储能变流器(PCS)和电池的充放电倍率决定。充放电倍率的选择,直接影响到储能系统的响应速度和功率输出能力。而容量(MWh)则取决于电池组的能量密度和电池数量。不同类型的电池具有不同的能量密度,从而影响了储能系统的总能量存储能力。

在系统设计时,合理配置功率与容量至关重要。这不仅要考虑项目的实际应用场景和需求,还要兼顾经济效益。例如,在某些需要快速响应的场合,可能需要更高的功率配置;而在需要长时间储能的应用中,容量则成为关键因素。因此,在选择或设计储能系统时,必须综合考虑功率与容量的平衡,以实现系统价值的最大化。

以科士达江西高安16.5MW/16.5MWh储能项目为例,该项目通过精确匹配功率与容量,不仅满足了电网的调峰调频需求,还实现了长时间的电能存储,为当地电网的稳定运行提供了有力支持。

MW与MWh是储能系统设计与评价中不可或缺的一对指标。它们不仅反映了系统的性能特征,还直接关联到项目的成本效益和应用前景。在储能领域的发展中,深入理解并合理配置这两个参数,将是推动技术进步和应用拓展的关键所在。