在夜幕低垂的城市中,灯火阑珊,微信成为了人们社交的纽带,然而这条无形的线,在松紧之间,也可能悄然在人心上刻下痕迹。微信,这个本应拉近人心的工具,却常常让人感受到距离感,甚至误解。其中,“拉黑”与“删除”这两个简单的操作,无形中划定了现实与情感之间的界限。本文将通过深入剖析这两种行为,以独特的视角,带领读者在纷扰中寻找自我界限的清晰认知。

谈及“拉黑”,它并非简单的中断联系,更像是给对方的信息流按下了暂停键。聊天记录依旧存在,过往的回忆也未曾消失,但双方的沟通渠道却被悄然封锁。这是一种更为含蓄的拒绝,既保留了过往的点滴,又明确地表达了不愿继续交流的意愿。如果说拉黑是一堵墙,那么这墙上必定留有一扇窗,透过的光线是过往时光的剪影,提醒着双方,那段关系并未完全消逝。

相比之下,“删除”则显得更为决绝。它不仅抹去了聊天记录,连同对方的微信号也从你的世界中彻底消失。这是一种对过去的彻底告别,仿佛将共同的记忆和点滴都一并抹去。删除的力度远超拉黑,它像是在人生的档案中,将某段关系彻底撕去,不留一丝痕迹。

拉黑与删除,二者之间的区别,不仅仅是操作上的不同,更是对待人际关系态度的体现。首先,在处理聊天记录上,拉黑保留了对话的痕迹,而删除则将其彻底清除。这反映了人们在面对过往关系时的不同心态:是希望保留回忆,还是选择彻底遗忘。

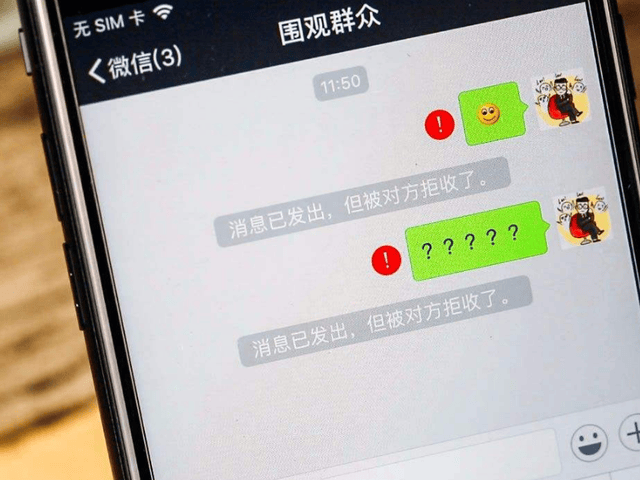

其次,微信在发送消息时的提示,也微妙地体现了这两种行为的不同。被拉黑时,系统会提示对方已开启好友验证,意味着对方知晓你的存在,但选择了保持距离。而被删除时,同样的提示却暗示着对方已彻底关闭了再次接纳的大门。这些看似不起眼的提示,实则揭示了人际关系的微妙变化。

再者,从“再添加”的难易程度来看,拉黑后的解封相对容易,双方仍有机会重新建立联系。而删除则意味着必须重新发送好友请求,等待对方的确认,增添了更多的不确定性和阻碍。

拉黑还具备一种隐私保护的功能,让对方无法查看你的详细资料和朋友圈等信息。而删除则更多是在关系史上做出一次物理性的清除,并不具备直接的隐私防护效果。

拉黑与删除,如同两种截然不同的生活态度。前者是在喧嚣中为自己保留一片宁静之地,后者则是在风雨中彻底斩断过往的纠葛。它们都指向了一个共同的问题:在数字时代,如何为自己设立合适的界限,如何在不伤害他人的前提下维护自己的尊严。这不仅需要一句道歉,更需要行动的选择与坚持。

在信息的洪流中,我们更应学会辨别界限,善待自己,也善待他人。在纷繁复杂的网络世界里,保持内心的清醒与善意,用理智和温暖去浇灌生活的每一个角落。