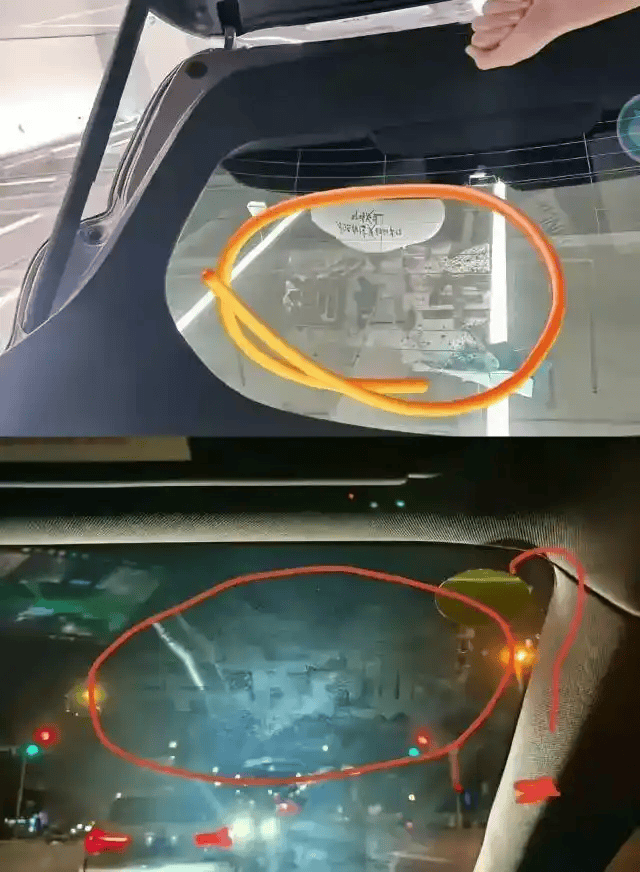

近日,一位刚提车不久的小米YU7车主在驾驶1000公里后,意外发现车辆前挡风玻璃上残留着若隐若现的“测试车”字样痕迹。这一发现迅速在社交媒体上发酵,引发众多消费者对所购车辆是否为测试车的担忧,讨论热度持续攀升。

随着事件不断发酵,更多小米YU7车主开始仔细检查自己的车辆,担心自己花费新车价格购买的车辆可能存在类似问题。面对消费者的质疑,小米汽车反应迅速,在事件曝光后的24小时内便做出了正式回应。

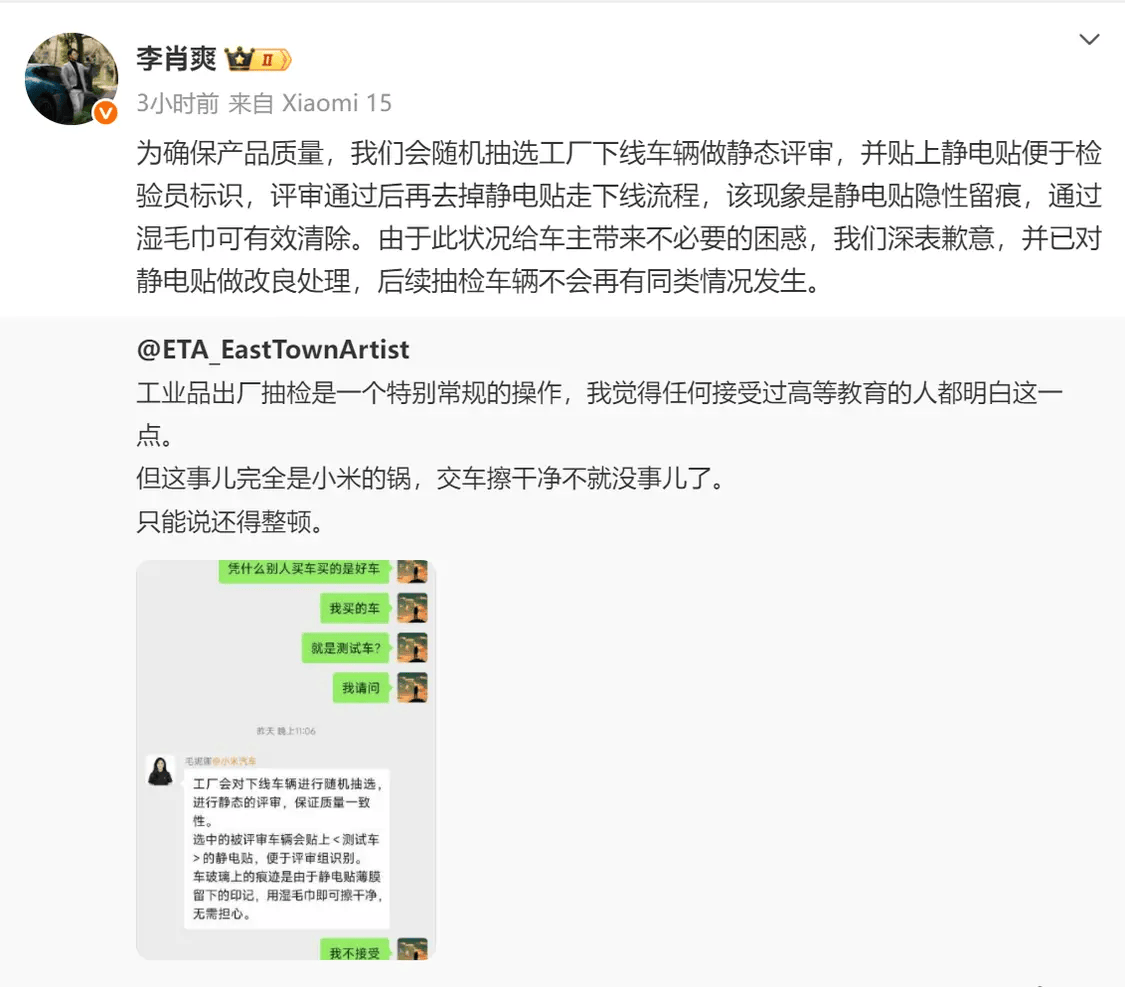

小米汽车高管李肖爽公开表示,对此次事件给车主带来的困扰深表歉意。他同时宣布,公司已经对相关静电贴工艺进行了改良,后续抽检车辆将不会再出现类似情况。这一回应表明了小米汽车积极解决问题的态度。

另一位高管王化也确认了这一改进措施,强调后续抽检车辆不会再出现同类问题。两位高管回应内容一致,不仅显示出公司内部沟通的高效,也体现了小米汽车在应对危机时的灵活机制。

此次事件中,虽然问题只是可清除的静电贴痕迹,看似并不严重,但却触动了消费者敏感的神经。对于智能电动车用户而言,他们购买的不仅仅是交通工具,更是对品牌的信任以及良好的交付体验。任何细微的、给人以“不新”感觉的细节,都可能被消费者放大,进而引发对车辆品控的质疑。

特别是小米汽车作为汽车行业的新入局者,公众对其制造能力和品质管控本就格外关注。从汽车研发到量产,技术难题往往并非最关键的部分,流程的严密性和一致性才是真正的挑战。测试车与量产车之间必须划清明确的界限,避免混淆。

有业内人士建议,透明化展示检测流程或许是解决此类信任问题的有效方法。通过让用户了解车辆的下线时间、所经历的测试项目以及签字放行人员等信息,消费者在提车时不仅能拿到车钥匙,还能获得一份“信任说明书”,从而增强对品牌的信任感。