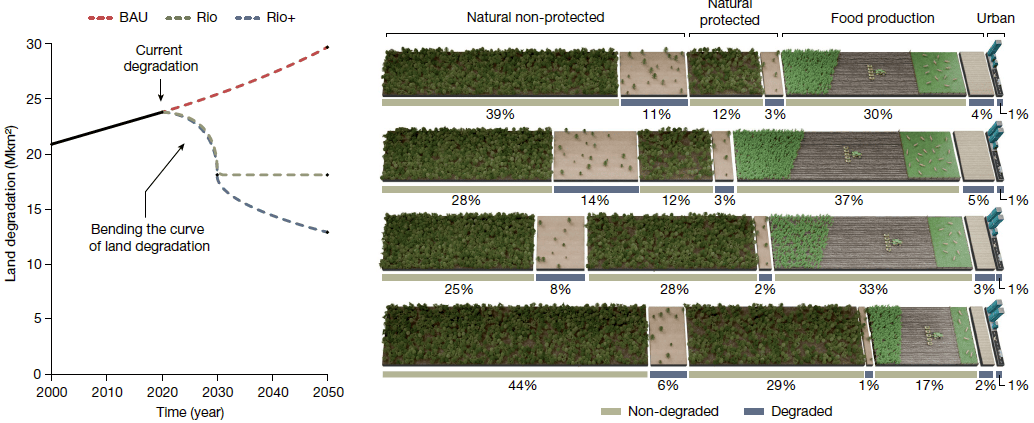

土地退化已成为全球最紧迫的环境挑战之一,不仅加剧气候变化、破坏生物多样性,更引发粮食安全危机与社会动荡。联合国《防治荒漠化公约》明确指出,遏制土地退化是应对多重生态危机的核心抓手。近期,中国科学院生态环境研究中心联合国际科研团队,在《自然》子刊发布研究成果,提出以重塑全球食物系统为突破口,构建2050年实现土地退化逆转、恢复半数退化土地、大幅削减温室气体排放的“三合一”解决方案。

研究揭示,当前食物系统占据全球34%的陆地表面,却贡献了21%的温室气体排放,导致80%的森林砍伐和70%的淡水消耗。化肥滥用、过度耕作、水资源透支等不可持续生产方式,正加速土壤侵蚀、盐渍化与污染进程。更严峻的是,全球每年浪费的粮食超过三分之一,相当于14亿公顷耕地年产出,直接经济损失达万亿美元。若维持现有消费模式,2050年耕地占比将飙升至42%,进一步挤压生态空间。

科研团队通过量化建模发现,实施系统性食物系统改革可释放巨大生态红利。具体路径包括:通过优化生产激励与消费行为,减少食物浪费可节省1342万平方公里农业用地,减排1022亿吨二氧化碳当量;采用可持续土地管理模式,恢复50%退化农业与非农业土地,分别节省306万平方公里耕地和987万平方公里非耕地,减排总量达1496.8亿吨;推动海洋食物替代,用可持续海产品替代70%红肉消费,可腾退1710万平方公里牧场与饲料用地,配合海藻蔬菜替代10%陆地蔬菜,再释放40.2万平方公里耕地,综合减排1451.7亿吨。

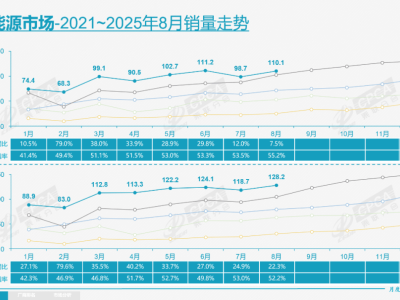

该方案首次将陆地、海洋与食物系统纳入统一分析框架,提出“减少浪费-生态修复-膳食转型”三位一体策略。研究显示,若全面落实干预措施,2050年可累计恢复4350万平方公里土地,减少54%的土地退化面积和56%的粮食生产用地,同时削减3970.5亿吨二氧化碳当量排放,实现土地退化曲线由升转降的关键转折。

政策层面,研究建议构建多维度保障体系:通过补贴改革支持可持续农业,建立生态标签认证与公平贸易机制;强化小农户权益保护,推动包容性土地治理;发展可持续渔业与海藻养殖产业,引导公众向低环境影响的海洋膳食转型。这些措施不仅能修复生态,还可提升公共健康水平,形成环境效益与社会效益的良性循环。