随着新能源汽车产业进入高速发展期,动力电池退役潮带来的资源循环利用难题日益凸显。在江苏常州,一家名为厚德新能源的企业通过技术创新,将退役电池转化为“城市矿山”,构建起覆盖长三角的新能源循环经济网络。

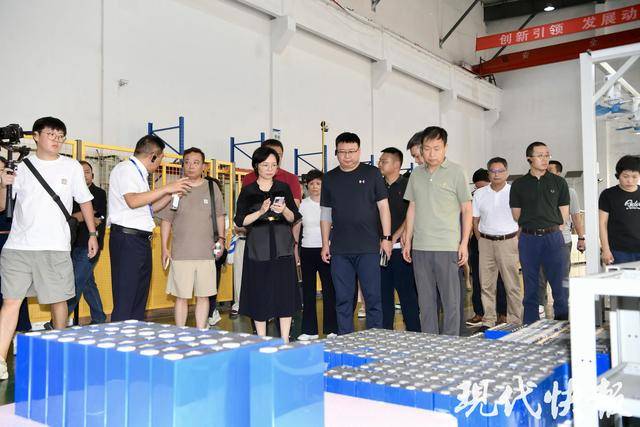

走进厚德新能源的智能拆解车间,机械臂正以毫米级精度分解电池模组。光谱识别系统通过扫描电池表面,快速分离出锂、钴、镍等稀有金属。“每块退役电池都是待开采的矿藏。”技术人员介绍,经过湿法提纯工艺处理后,提取的金属纯度达到行业顶尖水平,可直接用于新电池生产。该企业自主研发的数字孪生追溯系统,实现了从拆解到提纯的全流程监控,破解了传统人工拆解效率低、安全隐患大的行业痛点。

在院士专家创新中心,AI视觉识别拆解系统正在调试。这套由左铁镛院士团队研发的设备,能适配30余种规格的电池模组,处理效率较人工提升5倍。企业研发的控氧安全带电破碎技术,使铜铝黑粉回收率突破95%,优先提锂工艺更是远超国家标准。针对废石墨处理难题开发的热提纯技术,能耗较传统方法降低40%,而磷酸铁锂正极修复技术则将再生材料性能差距缩小至3%以内。目前,企业已持有258项专利,年处理能力达动力电池废料3万吨、电子废弃物1万吨。

厚德新能源构建的循环体系正产生显著生态效益。其建设的5万套/年动力电池拆解示范工程,资源综合利用率达98%,单位能耗较传统工艺降低40%,碳排放减少60%。再生材料制成的环保脂塑复合材料已应用于市政工程,梯次利用电池在小微储能、换电场景落地,形成“电池-电站-电网”协同生态。企业与常州公交、蜂巢能源等企业建立的回收网络,已覆盖长三角主要城市,并通过“1+2+10+N”战略向全国拓展。

政策支持为循环经济注入新动能。常州市出台的废弃物循环利用专项方案,推动构建覆盖全市的回收网络。在常州国家高新区,由厚德新能源等企业发起的“循环经济联盟”,通过数据共享和供应链协同,催生出多个创新应用场景。瑞赛环保承担的退役光伏组件循环利用项目,成为全国首个国家级标准化试点;高铁新城建设的30个近零碳场景中,创新微电网集成三种储能电池协同运行,其中镍氢电池应用为国内首例。

从动力电池再生到车网互动,从零碳工厂建设到智慧微电网布局,常州正以技术创新为笔,勾勒出新能源产业绿色发展的新图景。街头加速落地的新能源场站,为市民提供低价充电服务;武进创新产业园的零碳智慧电网,展示着能源转型的无限可能。这座城市用实践证明,循环经济不仅是资源再生之道,更是高质量发展的必由之路。