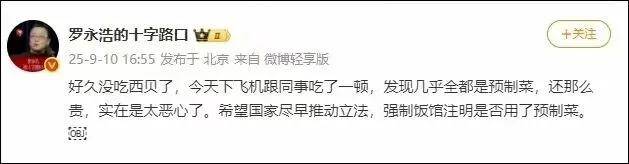

近日,餐饮行业因一场舆论风波陷入广泛讨论。事件起因于知名企业家罗永浩公开质疑连锁品牌西贝莜面村使用预制菜且定价过高,引发连锁反应。西贝创始人贾国龙迅速回应,坚称旗下门店未使用预制菜,并宣布开放后厨供消费者参观,同时表示将对罗永浩采取法律措施。

据公开信息,罗永浩于9月10日通过社交媒体发声,指出西贝菜品价格与预制菜性质不符。贾国龙次日回应称,西贝全国门店均未使用预制菜,并强调“生意可以不做,但是非必须得辩”。此番表态后,西贝宣布开放后厨参观,试图以透明化操作回应质疑。然而,事件并未平息,反而因双方持续交锋进一步发酵。

9月12日,贾国龙在接受媒体采访时透露,争议导致西贝单日营业额减少两三百万元。他重申西贝未使用预制菜,并指责舆论对品牌造成伤害。同日晚,罗永浩通过直播平台回应,直言西贝“100%撒谎”,理由是国家尚未出台预制菜相关标准。他同时表示,自己反对的是信息不透明,而非预制菜本身。

随着争议升级,罗永浩连续多日发布相关内容,甚至直言“感觉到贾老板是真心想把西贝搞死”。西贝则于9月13日召开全员大会,会议主题定为“西贝1.8万名伙伴跟罗永浩之战”,将事件定性为企业与个人的对抗。

回顾过往,罗永浩在舆论场中的表现屡次引发关注。2014年,他曾与科技测评人王自如展开公开辩论,当时王自如作为Zealer创始人,曾获雷军旗下基金投资,并在格力担任过高管,但在这场辩论中处于明显劣势。此事被业内视为罗永浩擅长利用舆论优势的典型案例。

针对此次西贝事件,有分析指出,企业应对舆论危机时需谨慎选择策略。首先,面对拥有千万粉丝的网红,直接回应可能扩大争议范围;其次,消费者对餐饮价格的敏感度较高,过度强调维权可能忽视大众实际需求;再者,开放后厨虽意图证明透明度,但实际操作中难以完全避免细节争议;最后,预制菜行业标准尚未明确,企业单方面否认可能引发更多质疑。

对比其他企业家,于东来因让渡利益获得公众认可,刘强东通过家乡投资赢得口碑,任正非在逆境中带领企业突破重围。这些案例显示,公众人物在处理争议时,若能以公共利益为导向,往往能获得更多理解。反观西贝此次应对,被指脱离消费者实际感受,可能对品牌造成长期影响。

目前,西贝全国门店数量超百家,年营业额达数十亿元,说明其商业模式仍有一定市场基础。但此次事件中,企业未及时平衡公众情绪与企业立场,导致员工成为争议的间接承受者。如何修复品牌形象,成为西贝当前面临的重要课题。