近日,中国汽车工业协会针对整车企业与供应商之间的货款结算问题,发布了一项重要的行业规范倡议。此举旨在落实《保障中小企业款项支付条例》,推动汽车行业构建更加公平、透明的交易环境。

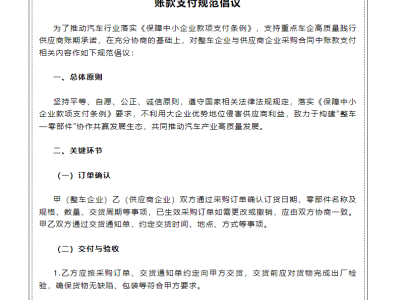

根据倡议内容,整车企业在收到供应商货物后,需在3个工作日内完成验收并出具验收单。从验收合格之日起,货款结算周期最长不得超过60个自然日,若支付日遇法定节假日则顺延。这一规定直接针对了以往部分车企通过延长账期占用供应商资金的问题,为中小企业提供了更稳定的资金回笼保障。

针对价格争议场景,倡议明确:若双方对供货单价暂未达成一致,甲方应按最近一次合同单价或开发定点单价的80%(合同单价)或50%(开发定点单价)先行支付。这一条款有效避免了车企以价格谈判为由拖延付款,切实保护了供应商的合法权益。

在支付方式上,协会鼓励使用现金(银行转账、电汇等)或银行承兑汇票。对于中小企业供应商,倡议更倡导全部采用现金或银行承兑汇票支付,杜绝车企通过发行"供应链金融凭证"等变相拖延付款的手段。这些措施被业内视为对年初车企"60天账期承诺"的细化与强化。

今年春季,汽车行业爆发激烈价格战,部分车企高层甚至公开互怼,行业生态一度失衡。监管部门迅速介入,通过约谈等方式叫停非理性竞争,17家主流车企随即在6月集中承诺将供应商账期统一压缩至60天。此前行业平均账期达170天,部分企业甚至超过200天,大量占用供应商资金的现象屡见不鲜。

此次规范被视为吸取房地产行业教训的重要举措。过去恒大等房企通过商票、供应链金融等方式占用上下游企业资金,最终导致风险扩散,引发家居、装修等行业连锁危机。汽车行业若重蹈覆辙,可能引发更大范围的产能过剩风险。

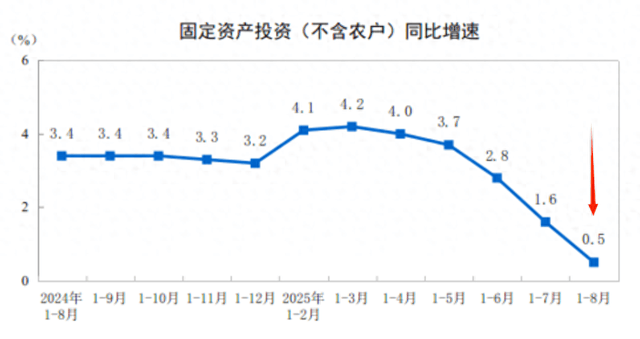

数据显示,2025年1-8月我国汽车产销分别完成2105.1万辆和2112.8万辆,同比增长12.7%和12.6%。但增速背后,行业扩张势头依然强劲:同期汽车行业固定资产投资增速达20.2%,远超全国0.5%的平均水平。随着基数扩大和政策刺激效应减弱,未来增长压力将显著加剧。

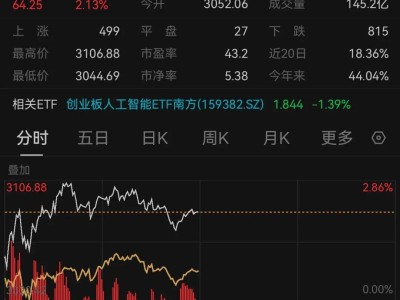

面对红海竞争,车企开始探索转型路径。特斯拉将重心转向人形机器人研发,小米则布局具身智能、AI眼镜等新赛道。出口市场成为另一突破口,但需突破关税壁垒和品牌认知难题。业内普遍认为,汽车行业已进入"淘汰赛"阶段,缺乏核心技术投入的企业可能面临价值归零风险。

国家统计局最新数据显示,1-8月实体经济仍显疲弱。除工业数据保持稳定外,固定资产投资、消费、房地产等领域均呈现低位运行态势。在此背景下,汽车行业规范账款支付,既是对中小企业权益的保护,也是防范系统性风险的重要举措。