在淘宝、拼多多等主流电商平台上,代理商擅自调整产品售价的现象屡见不鲜,同一品牌商品的价格差异甚至能达到数倍之多。适度的价格波动本是市场活力的体现,但当乱价行为突破合理界限时,便会像多米诺骨牌般引发连锁反应,既破坏渠道生态,又损害品牌形象。面对这一行业难题,品牌方需从根源剖析成因,构建多维治理体系,才能守护市场秩序与品牌价值。

代理商乱价行为的影响远不止于价格本身。从渠道层面看,低价商品会直接分流线下门店与合规线上代理的客源,导致终端代理商利润空间被压缩,甚至被迫退出合作,最终造成销售网络断层。例如,某美妆品牌曾因线上代理商大规模低价抛售,导致线下门店三个月内客流量下降40%,多家加盟商选择终止合作。消费端则因“低价优先”的惯性思维,使正价代理商陷入“跟风降价-利润缩减-被迫再降价”的恶性循环,部分代理商为维持生存,甚至通过窜货、采购仿冒品等方式降低成本,进一步加剧市场混乱。

品牌信誉的损耗更为隐蔽却致命。乱价商品中混杂的假货或劣质品,极易让消费者将质量问题归咎于品牌本身。某家电品牌曾因代理商低价销售翻新机,导致消费者投诉激增,品牌在社交媒体上的负面评价占比从3%飙升至15%,即便后续采取召回措施,仍需花费数倍成本重建信任。这种“劣币驱逐良币”的现象,不仅透支消费者忠诚度,更会削弱品牌的市场溢价能力。

乱价行为的根源,往往与品牌方的管理策略密切相关。部分品牌为快速扩张市场份额,将返利政策与销量直接挂钩,导致代理商为追求高返利而跨区域窜货、低价冲量。某快消品牌曾因设置“月度销量达标返利20%”的政策,引发代理商集体低价倾销,最终迫使品牌方调整考核标准,将合规经营纳入返利体系。产品同质化也是重要诱因——当品牌缺乏核心技术或独特设计时,代理商只能通过价格战争夺客源。例如,某服装品牌因款式雷同、材质普通,导致代理商库存积压,最终被迫以低于成本价清货,引发全渠道价格崩盘。

代理商准入门槛过低的问题同样突出。部分品牌为快速铺货,降低代理资质审核标准,甚至允许“零经验、低押金”加盟,导致大量短期逐利者涌入渠道。这些代理商缺乏品牌忠诚度,往往无视价格体系,以低价换取现金流。某母婴品牌曾因放宽代理条件,三个月内新增200家代理商,其中30%因违规低价销售被终止合作,但已造成的市场混乱需半年时间修复。

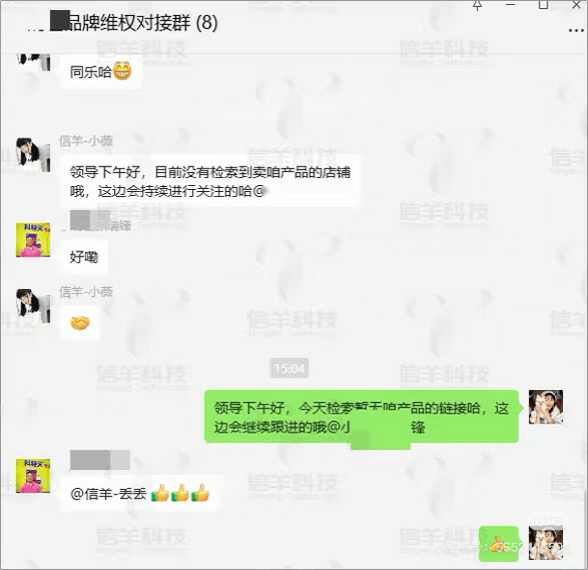

治理乱价需构建“平台-行政-消费”三维体系。在平台层面,品牌方可依托知识产权保护系统发起精准投诉:若代理商在商品标题或主图中未经授权使用品牌商标,可凭商标注册证投诉“商标权侵权”;若销售商品存在刮码、窜货等疑似售假行为,可提交鉴定报告与细节对比图,以“售假”为由要求下架;若盗用品牌原创的商品详情图或宣传视频,可凭著作权登记证投诉“侵犯版权”。某数码品牌曾通过商标投诉,成功下架300余条违规链接,当月线上价格违规率下降60%。

当平台投诉效果有限时,品牌方可联动司法与行政力量强化约束。若代理商存在经营地址与注册信息不符、虚假宣传等问题,可向市场监督管理局举报,相关部门将依法查处;对于刮码销售、伪造授权书等严重行为,可委托律师发送律师函,若拒不整改则提起诉讼。某食品品牌曾因代理商销售刮码产品,通过司法途径获赔50万元,并迫使对方公开道歉,有效震慑了其他潜在违规者。

消费者行为的引导也能形成间接压力。品牌方可组织忠实用户对乱价店铺进行适量购买后退货,打乱其库存管理节奏;若消费者购买乱价商品后发现质量问题,可引导其依法给出真实差评,影响其他潜在客源;通过多个合规账号在乱价店铺下单后退货,干扰其订单处理与资金周转。某运动品牌曾通过此类策略,使三家主要乱价店铺的月退货率从5%升至25%,最终主动调整价格策略。

根治乱价需从品牌自身发力。优化激励模式,将合规经营纳入返利考核,避免“唯销量论”;打造差异化产品,通过技术创新或设计升级提升核心竞争力,减少对价格战的依赖;强化品牌建设,提升市场知名度与消费者信任度,构建清晰的价格锚点。当品牌具备足够的溢价能力时,代理商自然会认识到“低价并非唯一出路”,从而回归理性竞争。某家电品牌通过推出智能系列新品,将产品均价提升30%,同时严格管控渠道价格,三个月内乱价投诉量下降80%,渠道利润恢复至健康水平。