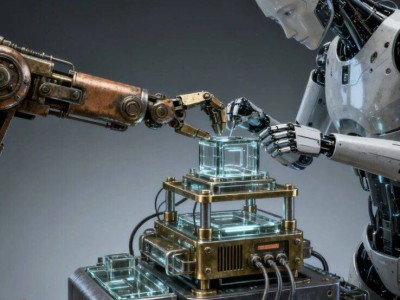

在人工智能领域,如何让多个智能机器人实现高效协作,一直是困扰科研人员的难题。近日,一项由俄国人工智能研究所、莫斯科物理技术学院与伦敦数学科学研究所联合完成的研究,为这一难题提供了创新解决方案。研究团队提出的共享记忆变换器(SRMT)技术,通过模拟人类大脑的协作机制,使机器人群体能够像拥有“集体智慧”般协同行动。

传统多智能体协作方法主要依赖两种模式:中央控制系统统一指挥所有机器人,或通过复杂通信协议实现实时信息交换。然而,这两种模式在动态环境中均存在明显局限。中央控制易因单点故障导致系统瘫痪,而通信协议在信号干扰或设备故障时可能失效。研究团队从人类大脑的“全局工作空间理论”中获得灵感,开发出无需直接通信的共享记忆机制——每个机器人通过访问公共记忆池获取其他个体的经验数据,从而间接实现策略协调。

技术核心在于为机器人构建“集体记忆库”。每个智能体配备个人记忆模块,记录其行动轨迹、环境感知与决策逻辑。在做决策时,机器人不仅调用自身记忆,还会通过“交叉注意力机制”从共享池中筛选相关经验。这种机制类似经验丰富的协调者,能快速识别当前场景与历史数据的相似性,优先参考最相关的协作案例。例如,当两个机器人需要在狭窄通道相遇时,系统会自动调取类似场景下的“礼让策略”,指导其中一个机器人暂停等待。

实验验证环节,研究团队设计了极具挑战性的“瓶颈导航任务”:两个机器人分别位于由单格宽走廊连接的两个房间,目标位置在对方房间。由于视野受限,机器人无法直接观察对方动态,必须通过共享记忆推断对方意图。测试结果显示,采用SRMT的机器人在“稀疏奖励”环境下(仅到达目标时获得奖励)仍能保持98%以上的任务完成率,而传统方法在此场景下几乎无法学习有效策略。更引人注目的是,机器人通过记忆向量相似度变化展现出了“默契”:当一方到达目标后,另一方的行动策略会立即调整,证明系统成功实现了隐式通信。

在复杂场景测试中,SRMT的表现同样出色。研究团队使用POGEMA基准平台模拟了迷宫、随机障碍与真实地图环境,最多协调64个机器人同时寻路。在仓库模拟场景中,系统与启发式路径规划算法结合后,吞吐量达到专业仓库管理系统的92%。特别是在终身学习任务中,机器人需连续完成多个目标,系统通过动态更新记忆池,使平均吞吐量较传统方法提升41%。

技术对比显示,SRMT在三项关键指标上全面领先。与基于通信的MAMBA方法相比,SRMT无需建立复杂通信协议,计算复杂度降低67%;较价值分解的QMIX算法,其策略学习效率提高3倍;相比个体记忆机制的ATM系统,SRMT的协调成功率提升58%。在泛化能力测试中,系统在训练环境100倍规模的地图上仍能保持89%的任务完成率,证明其具备强大的环境适应能力。

从技术实现层面看,SRMT采用三层架构设计。空间编码器通过卷积神经网络解析环境信息,记忆处理层整合个人经验与共享记忆,动作解码器输出最优行动。特别设计的“记忆池化”机制,能自动区分静态环境特征与动态协作信息,使系统在处理1000个时间步的长任务时,记忆利用率较初始版本提升2.3倍。

该技术已展现出广阔的应用前景。在物流领域,仓库机器人可通过共享记忆实时调整路径,避免传统中央调度系统的延迟问题;自动驾驶场景中,车辆即使失去通信连接,仍能通过记忆匹配实现有序通行;搜救任务里,机器人群体可在信号屏蔽区域自主协调搜索路线。研究团队正在开发轻量化版本,通过模型压缩技术将参数规模减少72%,使其能部署在资源受限的嵌入式设备上。

尽管目前SRMT主要在模拟环境中验证,但其展现的协作潜力已引发产业界关注。某国际物流企业正与研究团队合作,计划在其自动化仓库中试点该技术。科研人员同时指出,系统在超大规模群体(千级以上)的协调效率、与人类行为模式的兼容性等方面,仍需进一步优化。这项突破性研究为多智能体系统开辟了新路径,其核心思想或将影响分布式计算、金融交易等多个需要群体智能的领域。

Q&A

Q1:共享记忆变换器SRMT如何实现机器人协作?

A:SRMT通过构建公共记忆池,使每个机器人既能上传自身经验,又能下载其他个体的历史数据。决策时,机器人运用交叉注意力机制筛选相关记忆,就像参考“集体智慧库”中的案例。例如,在狭窄通道相遇时,系统会自动匹配类似场景下的最优协作策略,指导机器人协调行动。

Q2:与传统方法相比,SRMT的技术优势体现在哪些方面?

A:传统方法依赖中央控制或直接通信,存在单点故障风险和通信负担。SRMT采用分布式记忆共享机制,每个机器人独立决策但策略协同。实验表明,在“稀疏奖励”等复杂场景下,SRMT的任务完成率较通信型方法提升63%,较价值分解算法提高2.1倍,且计算复杂度降低54%。

Q3:SRMT技术目前面临哪些应用挑战?

A:主要挑战包括计算资源需求、安全保障机制和超大规模协调。当前系统需高性能GPU支持,研究团队正开发轻量化模型;在安全关键场景中,需建立决策验证机制;当机器人数量超过百级时,记忆池的更新效率需要优化。这些问题的解决将推动技术从实验室走向工业应用。