小米17系列自上市以来,市场表现呈现明显的结构性分化,Pro Max机型持续热销,标准版却面临库存积压的困境。这一现象引发行业对小米17系列整体出货量的担忧,分析师与品牌方对此展开激烈交锋。

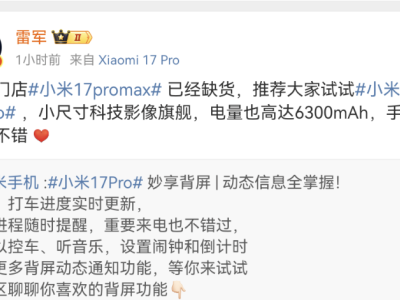

线下门店成为观察市场热度的最佳窗口。记者走访上海多家小米之家发现,店内体验区始终人满为患,消费者排队上手体验新机的场景屡见不鲜。店员透露,首批到货的百余台新机在首发日即售罄,次日补货的十余台也迅速清空。但值得注意的是,不同机型销售情况差异显著:Pro Max已全线断货,Pro版本尚有少量现货,标准版库存则相对充裕。

电商平台数据进一步印证这种分化趋势。淘宝平台显示,Pro与Pro Max机型销量突破万台大关,而标准版仅售出三千余台。京东平台的发货时效更直观反映供需关系:标准版与Pro机型可实现次日达,Pro Max则需等待至10月中旬才有货源。消费者选购倾向也呈现明显特征,多位受访者表示,Pro系列与标准版千元价差下,前者更强的性能表现和特色功能更具吸引力。

行业分析师郭明錤的报告将市场争议推向高潮。其调研显示,小米17系列出货量可能较原定目标下降20%,若定价策略与市场推广未获突破,总销量或将低于上代小米15系列的800万台。报告指出,标准机型实际销量仅占预期的15%-20%,远低于50%-55%的规划占比。苹果iPhone 17标准版在中国市场的超预期表现,被视为挤压小米市场份额的重要因素。

面对质疑,小米管理层迅速作出回应。手机部总裁卢伟冰承认,因上代1TB版本销量低迷,该配置新机延迟至10月5日交付,这对标准版首销造成影响。但他强调,新增的16GB+1TB版本和Pro系列的追加订单,将使整体订单量超越上代。公关部总经理王化同步表示,产品结构调整不会影响整体出货目标,市场对高端机型的旺盛需求正在改变产品配比。

这场销量争议背后,品牌战略选择持续引发讨论。早在发布前,小米将新机命名"17"的决策就饱受争议,部分用户认为此举缺乏品牌独立性。上市后官方宣传手法再遭质疑,海报中"逆光之王"的表述被指玩文字游戏,实际效果与宣传存在差距。这些争议与产品结构性分化交织,使小米17系列始终处于舆论焦点。

当前市场呈现的"冰火两重天"格局,正在考验小米的产品策略与市场应变能力。标准版库存压力与高端机型供不应求的矛盾,叠加分析师预警与品牌方乐观预期的碰撞,让这场销量风波的最终走向充满变数。随着10月5日1TB版本交付和后续订单调整,市场将给出更清晰的答案。