当普通人为如何搭建“能赚钱的智能体”而四处探索时,科技巨头们已经悄然将竞争的战场推进到了新的维度。今年以来,国内各大科技企业纷纷在智能体领域展开密集布局,一系列新产品、新平台的推出,标志着行业竞争进入了一个全新阶段。

4月,阿里巴巴推出了百炼平台,其MCP服务让大模型能够快速转化为实际场景中的生产力工具。用户无需编写代码,只需进行简单配置,几分钟内就能完成一个智能体应用的搭建。平台还同步上线了高德、无影等50多款阿里巴巴及第三方MCP服务,满足不同场景下的开发需求。

8月,百度发布了全端通用智能体“GenFlow2.0”,这款产品支持超过100个专家智能体同时工作,3分钟内可以并行完成超过5项复杂任务,生成速度是主流同类型产品的10倍,实现了“分钟级交付、过程可干预、记忆可追溯”。

随后,钉钉推出了以智能体驱动的“钉钉ONE”。这款产品通过多智能体协同驱动的工作流,将办公场景中分散在聊天、待办、会议、文档等模块的信息进行整合和排序,再以卡片流的形式主动推送给用户。用户处理工作时,只需像刷短视频一样上下滑动,就能完成日程安排、审批、重要消息处理等事务,极大地提升了工作效率。

公开数据显示,仅今年上半年,国内市场就有超过50款智能体产品发布。从阿里巴巴到钉钉,一系列高频动作背后,释放出一个明确信号:与过去在单智能体上推进“从0到1”的工具化探索不同,科技巨头们正将竞争焦点转向多智能体“从1到N”的应用场景跃迁,一场围绕智能体生态的激烈竞争正在拉开序幕。

智能体的核心价值,在于它不仅仅是一个“听指令”的工具,更是一个能够“做决策、真执行”的“数字员工”。1831年,法拉第在发现电磁感应现象时制造了人类历史上第一个变压器装置,这个装置能够感知电压过载并立即执行熔断决策,这一过程已经勾勒出智能体的基本运行逻辑:感知环境、自主判断并采取行动。

在人工智能快速发展的今天,智能体的演进路径正沿着“聊天机器人 → 副驾驶 → 智能体”不断升级。聊天机器人只能被动应答,“副驾驶”具备一定辅助能力,而智能体的根本突破在于它能够主动感知环境、规划任务步骤,并调用工具完成目标。在实际场景中,智能体可以将传统依赖人力的流程,压缩为一句指令即可启动的端到端任务链。

例如,“一句话让智能体帮我办事,把AI处成办公搭子,让它一次性办10个人的事,效率提升10倍”,这种体验革新不仅仅是用户交互方式的改变,更是用户入口的重新分配机制。

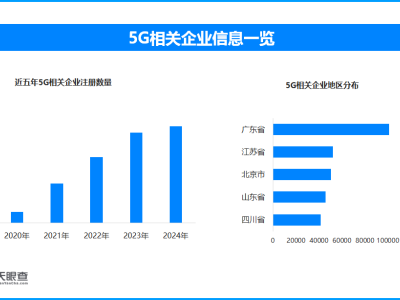

据天眼查及IDC报告预测,中国企业级AI Agent市场将在2028年达到保守估计270亿美元以上的规模。IDC在《中国AI Agent企业级应用现状与推荐》报告中强调,AI Agent的核心价值已清晰聚焦于“大模型调度能力”与“全链路自动化闭环”,其目标正是推动企业从流程效率提升走向决策智能化。

传统SaaS时代,企业购买的是功能模块、界面入口与服务时长;而进入智能体时代,企业将为一个又一个具体的任务成果买单,比如“生成一份行业研究报告”或“调度完整审核流程”,而不是为背后的组件和系统付费。因此,智能体是否具备价值,关键不在于它能够被多少人使用,而在于有多少任务能够被售卖、被复购,并最终转化为持续现金流。

行业竞争的焦点正从比拼AI技术本身,转向技术赋能与商品化能力的较量。随着行业逐渐从追求技术先进性的“实验室阶段”,过渡到重视商业成效的“实战阶段”,只有那些能真正解决企业问题、并证明自身商业价值的智能体公司,才能在这场耐力赛中坚持到最后。