当资本市场还在讨论AI大模型的商业前景时,汉王科技用一份半年报再次引发关注:营收同比增长13.81%至8.13亿元,净亏损却扩大至5700万元。这家曾以电纸书掀起行业风暴的科技企业,如今股价徘徊在24元/股,市值不足60亿元,较巅峰时期蒸发超百亿元。从手写识别技术霸主到频繁跨界试错,汉王科技的转型轨迹折射出中国科技企业战略选择的典型困境。

创始人刘迎建的中科院博士背景,曾是汉王科技最耀眼的标签。2007年,其手写识别技术占据国内智能手机市场86%的份额,132款机型中有114款采用该方案。2010年电纸书业务的爆发更将公司推上资本巅峰,股价飙至175元/股,市值突破百亿。但这种技术驱动的辉煌在iPad问世后迅速瓦解,全彩触摸屏与生态系统的降维打击,让功能单一的电纸书市场遭遇寒冬。

面对核心业务受挫,汉王科技开启了一场持续十余年的跨界实验。2014年雾霾危机中,公司高调推出室外空气净化器,刘迎建甚至在全国两会期间亲自站台宣传。2020年疫情期间,子公司汉王蓝天转产N95口罩,最终以258万元亏损收场。2025年世界人工智能大会上,机械狗头与阿凡达联名扑翼鸟的展出,更让市场质疑其技术战略的连贯性。这些尝试虽偶有话题热度,却始终未能转化为可持续的商业模式。

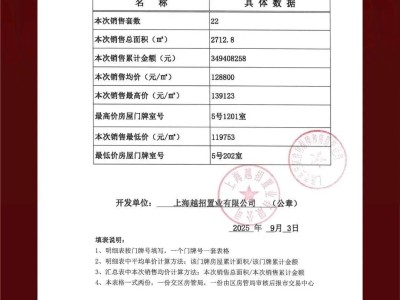

财务数据直观呈现了转型的代价。2022-2024年,公司归母净利润分别亏损1.36亿、1.35亿和1.10亿元。更严峻的是经营性现金流持续净流出,2021年至2025年上半年累计达3.08亿元。这意味着企业日常运营高度依赖外部融资,财务风险随时间推移不断累积。资本市场对此反应强烈,股价自2010年高点后持续下行,即便2023年搭上ChatGPT概念实现"七连板",热潮退去后仍难改长期颓势。

产品力缺失成为制约发展的核心矛盾。社交媒体上,用户对汉王电纸本的卡顿、续航差、文件传输不便等问题吐槽不断,语音识别功能被指"连会议纪要都搞不定"。这种体验落差与其资源分配策略直接相关:2024年销售费用达4.73亿元,是研发费用2.63亿元的1.8倍;2025年上半年销售费用2.14亿元,仍高于1.52亿元的研发投入。当科技公司更热衷于市场推广而非技术深耕,产品竞争力下滑成为必然结果。

对比科大讯飞的发展路径,这种战略差异愈发明显。同样布局智能交互领域,科大讯飞首款墨水屏产品晚于汉王11年,但凭借语音技术生态构建,2024年营收达汉王的13倍,市值接近20倍。亚马逊推出Kindle前已建成成熟线上书城,科大讯飞在硬件化前积累十余年语音技术,而汉王科技总在风口来临时匆忙入场,又在需要深耕时转向新热点。这种机会主义策略使其在每个赛道都浅尝辄止,始终无法建立真正的技术壁垒。

创始人刘迎建的军人背景与技术极客特质,深刻影响着企业决策。早期与蒙恬科技、摩托罗拉的竞争中,渠道营销的优势让他形成"技术领先不如市场先行"的认知。这种理念在初期帮助汉王快速抢占市场,但随着企业规模扩大,急于变现的浮躁心态逐渐显现。当竞争对手在核心技术上持续投入时,汉王却在不同领域间频繁切换,最终错失构建生态系统的最佳时机。

2023年AI大模型热潮中,汉王科技的"天地大模型"直到10月才姗姗来迟,此时百度、阿里、科大讯飞等厂商的产品已占据市场先机。这场"百模大战"中,汉王再次上演"起个大早赶晚集"的戏码。从电纸书到空气净化器,从机械狗头到大模型,每次转型都试图抓住时代脉搏,却始终未能将技术优势转化为商业护城河。当市场热度退去,留下的只有不断消耗的先发优势和持续扩大的亏损缺口。