在人工智能应用蓬勃发展的当下,一个新兴概念正悄然兴起——AI劳动力市场。与传统平台仅展示模型能力不同,这类市场让AI智能体真正“上岗”,用户可以像雇佣人类员工一样,付费使用智能体完成特定任务。更引人注目的是,这些智能体还能像商品一样被交易、分成和复用。

全球首个主打这一概念的平台名为MuleRun(中文译作“骡子快跑”),其核心目标是打造一个智能体“大商场”,让AI从工具升级为可交易的劳动力资源。该平台允许用户创建、发布和调用不同类型的AI智能体,构建起一个完整的数字劳动力生态。

记者注册体验后发现,MuleRun的界面类似应用商店。官网首页及“Explore”板块展示了72个高频使用的智能体,覆盖图像生成、视频处理、内容创作、网页操作、游戏代练、投资研究等多个领域。新用户注册即获2000积分,可按使用次数支付(单次通常不超过100分)调用这些智能体。

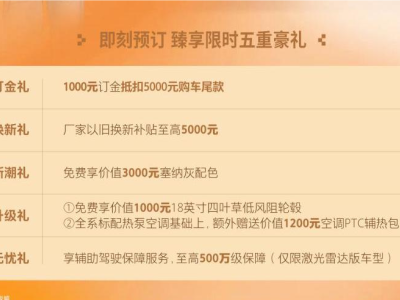

平台采用“免费+增值”模式。免费版限制单次1个智能体会话,每月10GB存储空间(定期清空),且无法充值信用额度。付费套餐分为三档:Plus套餐(19.9美元/月)支持5个并发会话、100GB存储,提供完整模型访问权限和API密钥;Pro套餐(99.9美元/月)将并发数提升至30个,存储空间达1TB,并增加电子邮件和工单支持;企业套餐需单独洽谈,提供组织管理、私有代理、按需付费等定制服务。

MuleRun的创新不仅在于交易模式,更在于其技术架构。平台强调“持久运行时环境”(Runtime)这一核心技术,允许智能体访问本地文件系统、安装软件、调用原生库,甚至配置自定义运行环境。这与传统沙箱环境或无状态会话模式形成鲜明对比,使智能体能像“真实员工”一样在可控环境中长期运行。

例如,某游戏代练智能体可在Windows环境下利用GPU和键鼠控制,自动完成《崩坏:星穹铁道》的复杂任务。这种能力若依赖纯浏览器自动化或无状态接口,几乎无法实现。平台通过技术博客详细阐述了运行时环境的重要性,并强调其差异化优势。

从行业趋势看,AI正从单一基础模型向“基础模型+智能体+业务运行”的协同架构演进。MuleRun作为早期探索者,试图通过“快速铺设+多样化智能体”策略吸引用户,覆盖垂直场景需求。若能形成“制作者提供能力-平台分成收益-用户付费调用”的生态闭环,其潜力堪比AI领域的“基础设施”。

然而,现实挑战不容忽视。一方面,平台仍处于早期阶段,需从零建立用户信任和社区;另一方面,高成本的隔离环境、复杂的安全管控和资源调度机制推高了运营门槛。如何制定合理的定价策略,让用户感知到智能体的实际价值,仍是待解难题。

近期,OpenAI在开发日活动中宣布ChatGPT开放第三方应用支持,用户可直接在聊天界面调用外部服务。首批接入的应用包括Canva、Zillow、Booking.com等,未来还将扩展至DoorDash、Uber等服务。OpenAI计划年内上线应用审核与变现机制,这一动作可能对MuleRun构成直接竞争。

尽管MuleRun未公布用户规模和营收数据,但第三方统计平台SimilarWeb显示,其8月总访问量为25863次,全球排名816803位,中国排名79240位。有媒体称阿里云曾参与其早期投资,但具体细节未披露。

将AI智能体转化为可交易商品或服务的平台仍属罕见。MuleRun的创新在于,通过封装智能体能力为商业单元,推动其模块化、产品化和市场化。若能成功,平台有望成为AI智能体领域的“淘宝”,连接开发者与需求方。但初创平台在技术、市场和生态层面的博弈中,能否构建长期护城河,仍需观察。