在中国科学技术大学的实验室里,一台名为“九章四号”的光量子计算机正以惊人的速度刷新着人们对计算的认知。面对特定数学问题,这台设备的运算能力远超传统计算机,标志着中国在量子计算领域迈出了关键一步。作为项目核心成员之一,量子计算专家陆朝阳教授带领团队完成了这一突破性成果。

量子计算的战略价值早已超越学术范畴,成为全球科技竞争的核心领域。谁能在这一领域占据先机,谁就将在未来数十年的国际格局中掌握主动权。这一概念最早由物理学家费曼在1981年提出,他预言量子计算机将突破经典计算的极限。然而,从理论到实践的跨越耗费了四十年时间,直到中国科学家成功将概念转化为可运行的工程样机。

2014年,美国谷歌公司宣布投入十亿美元、集结数百名科学家,计划在五年内打造世界首台量子计算机。与此同时,年仅31岁的陆朝阳正带领一支十几人的团队向同一目标发起冲击。这场跨国竞赛的背后,是两种技术路线的较量——谷歌选择超导体系,而中国团队则深耕光子技术。

光子路线的选择始于中国科学院院士潘建伟的远见。2000年代初,他从欧洲归国后,将研究重心转向光子纠缠技术。同年考入中科大物理系的陆朝阳,在大三时便确定了量子研究的方向。“量子力学既催生了半导体、激光等改变世界的发明,又保留着大量未解之谜。”他回忆道,“这种顶天立地的特质深深吸引了我。”

保送研究生后,陆朝阳接到了导师布置的艰巨任务:将实验平台升级至可操控六光子纠缠。此前,团队已在2004年实现五光子纠缠,但从五到六的跨越远非数字递增那么简单。“六个光子意味着64维空间,是五光子时的两倍。”他解释道,“这就像在黑暗中同时调整两个未知角度的探测器,必须等待正确的信号反馈才能成功。”经过近两年努力,团队不仅制备出六光子纠缠态,还在同一装置中实现了可用于量子计算的簇态。这项成果登上《自然·物理学》封面,并入选2007年中国科技十大进展。

2008年,陆朝阳赴剑桥大学深造,期间首次实现单电子状态的光学测量,为量子计算解决基础性难题。当剑桥大学向他抛出教职橄榄枝时,这位青年学者却在博士答辩后一周选择回国,成为中科大最年轻的正教授。“在英国的前五年可能更顺利,但长远来看存在天花板。”他坦言,“量子技术关乎国家信息安全与算力,中国必须发展自己的技术。”

回国后,陆朝阳团队迅速搭建半导体量子光源实验室。2012年,他们制备出国际最高品质的单光子源,首次同时优化两个关键参数,为量子计算奠定基础。2015年,团队实现“多自由度量子隐形传态”,这项被《科学》杂志评为年度突破的研究,为构建量子计算机铺平道路。此时,谷歌的五年计划已进入冲刺阶段。

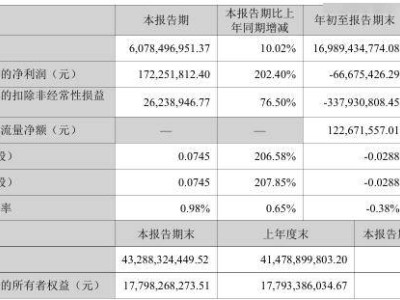

2019年,谷歌宣布其53量子比特系统可在200秒内完成超级计算机需1万年才能解决的任务。面对压力,陆朝阳团队连续30小时不间断调试设备。“参数变量太多,整个团队都处于高度紧张状态。”他回忆道。2020年12月,中国科学家在《科学》期刊发表“九章”光量子计算机研究成果,在速度、功耗和性价比上全面超越谷歌。

关于“量子霸权”的术语争议,陆朝阳团队选择使用更中性的“量子计算优越性”。“中国文化崇尚和平,不希望炒作学术概念。”他解释道。这种务实态度体现在技术迭代中:从九章到九章三号,再到最新的九章四号,中国团队始终保持领先。2023年10月,九章三号在百万分之一秒内完成的计算任务,需当时最强超级计算机“前沿”花费200亿年才能实现。

目前,中国在光量子计算机领域已建立国际领先优势,其制定的量子计算优越性标准仅被加拿大和美国联合小组部分实现。因在基础研究与应用转化中的贡献,陆朝阳先后获得多项国内外大奖,被《自然》杂志评为“中国科学之星”,国际同行称其为“量子鬼才”。

“科学研究的魅力在于发现新现象、创造新技术。”陆朝阳说,“当看到年轻学者从懵懂少年成长为独当一面的科学家时,这种满足感无可替代。”在他的实验室里,光子正以每秒3050个的速度穿梭,编织着量子计算的未来图景。