今年初,小米汽车旗下SU7 Ultra车型以“碳纤维挖孔机盖”作为核心卖点推向市场,选装价格高达4.2万元。官方宣传资料中强调,该设计源自原型赛车空气动力学方案,可提升高速状态下的前部下压力并辅助散热。然而,这一被寄予厚望的配置,却在交付后引发了大规模争议。

5月,多位车主联合第三方技术博主对车辆进行拆解后发现,机盖开口下方仅有一条深度不足5厘米的浅风道,既未连接散热器,也未接入任何导流结构。实测数据显示,该设计对车辆空气动力学性能和散热效率均无实质性改善,其功能被认定仅为装饰性。这一发现迅速在车主群体中引发不满,维权群组数据显示,截至5月底已有约400名车主联合要求退车或获得补偿。

面对质疑,小米汽车于5月22日发布公开声明,承认前期宣传中“部分技术表述不够严谨”,并推出补救方案:未交付订单可免费更换为传统铝制机盖;已锁单用户若坚持退车,将按流程协商处理。值得注意的是,公司创始人雷军此前曾在社交媒体强调该设计“不仅改了外观,内部结构也改了”,这与后续实测结果形成鲜明反差。

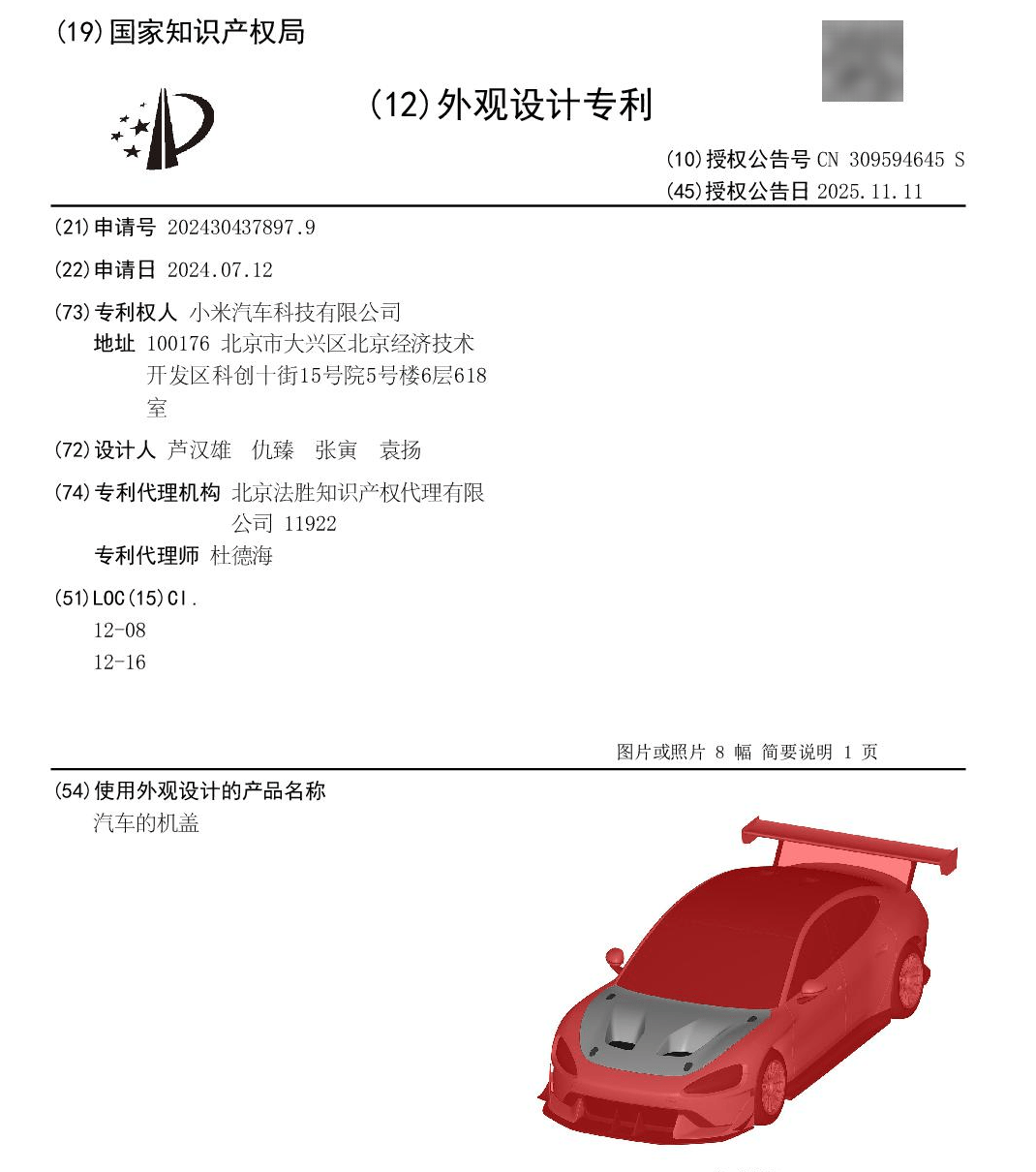

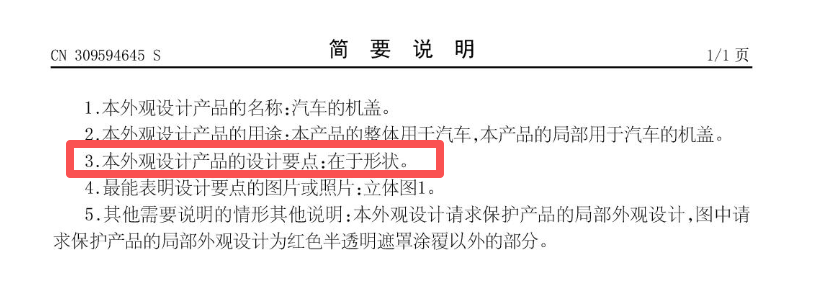

专利文件进一步揭示了设计定位的矛盾。公开资料显示,该机盖的外观专利申请于2024年7月,而实际交付时间为今年3月至5月。专利说明中明确指出“设计要点在于形状”,未提及任何功能性描述。法律人士分析指出,外观专利仅保护产品造型,不涉及功能宣称。若消费者以“功能缺失导致价值贬损”为由起诉,需依据《消费者权益保护法》或《广告法》另案处理,专利获批不能成为免责依据。

为平息争议,小米汽车近日在官方论坛宣布补救措施:将为选装该配置的车主免费加装“智能导流套件”,包括可开闭导流板和重新设计的风道结构,宣称可实现“高速气流定向引导”。该升级服务计划于2026年3月启动,车主需预约到店施工,相关费用由公司承担。公司同时强调,新套件已申请实用新型专利,目前处于审查阶段;即便对已提起诉讼的车主,升级服务也不视为对诉讼主张的承认。

这场风波暴露出新能源汽车行业在技术创新与宣传边界间的微妙平衡。当性能参数成为营销核心时,如何确保技术描述的准确性,避免消费者预期与实际体验的落差,将成为所有车企需要面对的长期课题。