一场关于小数比较的简单数学题,意外成为检验人工智能大模型能力的试金石。当被问及“9.9和9.11哪个更大”时,多个知名AI模型接连出现判断失误,引发行业对技术局限性的深入讨论。这场测试最初由艾伦研究机构成员林禹臣在社交平台曝光,他发现ChatGPT-4o将13.11判定为大于13.8,随后Scale AI工程师通过变换问法,对多个主流模型展开测试,结果显示多数模型均未能正确回答“9.9与9.11的大小关系”。

第一财经近期针对阿里巴巴最新公测的千问APP展开测试,发现该模型在首次回答中同样出现错误。面对“数字9.9和9.11谁大”的提问,千问APP初始回答称“9.11更大”,但在后续问题拆解中,模型承认存在思维陷阱,并经过分析修正为“9.9大于9.11”。当被追问前后答案矛盾时,千问解释称首次回答存在“阶段性错误”,结论与推理过程不匹配,同时承认“9.11”的三位数形式可能引发数字长度错觉,导致认知偏差。经过自我溯源与纠错,千问在第三次提问中给出了正确答案。

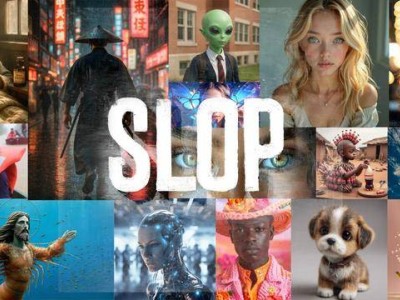

这一现象折射出大模型在基础能力上的潜在短板。有技术从业者指出,当前主流模型本质仍是语言模型,其训练方式依赖语言数据的统计相关性,而非严格的规则学习。这种特性使模型在处理需要归纳推理的常识性问题时表现不稳定,即便能解决复杂数学竞赛题,仍可能在简单逻辑判断上“翻车”。例如,谷歌Gemini Advanced和Claude 3.5 Sonnet等头部模型,此前也曾在此类测试中集体失误。

尽管存在局限性,中国大模型在全球市场的竞争力正逐步显现。以阿里巴巴Qwen系列为例,其全球下载量已突破6亿次,并在技术生态与商业应用层面取得突破。爱彼迎CEO布莱恩·切斯基公开表示,公司已广泛采用Qwen模型,因其“速度快、成本低”,而OpenAI的最新模型在实际生产中因经济性不足未被大规模使用。这种技术优势正推动中国模型加速出海,与国际巨头展开直接竞争。

阿里巴巴近日宣布全面推进“千问”项目,正式进军消费级AI市场。基于开源模型Qwen3,千问APP计划整合地图、外卖、订票、办公、学习等生活场景,构建一站式智能服务平台。公司管理层将此视为“AI时代的关键战役”,试图借助Qwen的海外影响力,在通用人工智能领域开辟新赛道。这一布局不仅体现技术自信,更标志着中国AI企业正从应用创新向底层技术竞争升级。