近日,小米汽车的安全性问题成为舆论焦点,小米创始人雷军通过社交媒体连续发声,试图回应外界质疑,强调“安全是小米汽车研发的核心原则”。这一系列动作背后,折射出智能汽车市场对安全性的高度关注,以及小米作为新入局者面临的信任挑战。

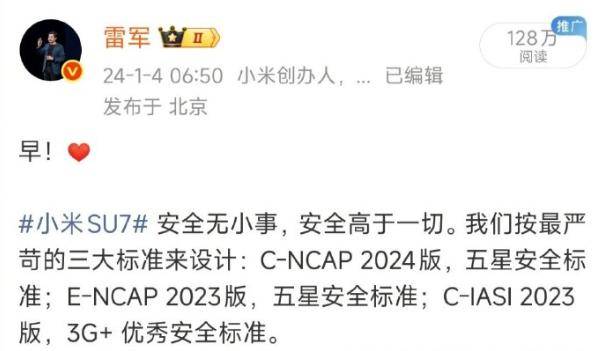

事件的起因源于部分网友对小米汽车设计理念的解读。此前,雷军曾公开表示“好看是第一位的”,这一表述被部分人理解为小米汽车可能更注重外观而忽视安全。随着智能汽车市场竞争加剧,消费者对车辆安全性的要求日益严苛,任何涉及安全问题的讨论都可能引发连锁反应。面对舆论压力,雷军通过多条微博澄清,强调“安全是基础,是前提”,并重申小米汽车在研发过程中始终将安全放在首位。

雷军的回应并非单纯的语言表态。他列举了小米汽车在安全领域的多项投入,包括采用高强度车身结构、配备主动安全系统以及通过严苛的碰撞测试等。然而,这些信息仍未能完全打消公众疑虑。部分消费者认为,相较于传统车企,小米作为科技公司跨界造车,在汽车安全领域的经验积累仍需时间验证。尤其是在智能驾驶辅助系统、电池安全等关键领域,小米尚未公布足够的技术细节或第三方认证结果,这进一步加剧了市场的不确定性。

从行业角度看,小米汽车的困境并非个例。近年来,多家新势力车企都曾因安全问题遭遇舆论危机。消费者对智能汽车的期待已从单纯的“智能化”转向“安全+智能”的双重标准。这意味着,车企不仅需要展示技术创新能力,更需通过实际产品表现证明其对安全性的重视。对于小米而言,如何将“安全至上”的承诺转化为可感知、可验证的产品特性,是其赢得市场信任的关键。

雷军的连续发声,本质上是小米汽车品牌建设的一次重要尝试。通过主动回应质疑,小米试图塑造“技术可靠、安全优先”的品牌形象。但舆论场的反应显示,消费者对这类表态的接受度正在下降——他们更希望看到具体的数据、测试报告或用户案例,而非单纯的口号式宣传。这种转变反映出智能汽车市场的成熟度提升,也对企业提出了更高要求。

目前,小米汽车尚未正式上市,其最终市场表现仍取决于产品落地后的实际体验。可以预见的是,随着交付日期临近,关于安全性的讨论将持续发酵。雷军能否通过后续行动兑现承诺,小米汽车能否在安全与设计之间找到平衡点,这些问题将直接影响其市场定位与消费者口碑。在智能汽车这场马拉松中,安全不仅是起点,更是决定终点的核心变量。