一场围绕小米SU7 Ultra“挖孔机盖”功能的法律争议,近日在南京市秦淮区人民法院进入实质审理阶段。11月20日,这起备受关注的虚假宣传诉讼案完成首次开庭质证,而此前因小米方面提交新证据导致的庭审推迟,进一步加剧了案件的复杂性。

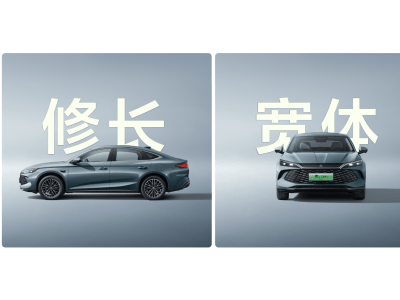

争议焦点源于今年5月小米SU7 Ultra碳纤维挖孔机盖版车型的市场宣传。小米汽车曾公开宣称,该车型的碳纤维双风道前舱盖完全复刻原型车设计,集团董事长雷军更在社交媒体强调“双风道直接导向轮毂,支持轮毂散热”。然而,这条微博在发布8小时后被删除关键表述,引发消费者质疑。多名车主指出,他们选择该车型正是看中“可街可赛”的宣传卖点,而实际功能与宣传存在差异,认为4.2万元的选装价格缺乏依据。

在11月10日的首次庭审中,小米律师突然提交84页、14组新证据,导致案件推迟至20日继续审理。这些证据包括气动力风洞试验报告、机盖设计图纸、发布会视频及官方宣传材料等。其中,中汽研5月16日出具的《气动力风洞试验报告》被置于首位,但维权车主披露,小米此前从未向他们公开这份报告,尽管他们曾通过正式函件要求详细说明技术细节。

针对虚假宣传指控,小米法务团队提出多项抗辩理由。其核心观点包括:雷军多次在公开场合表示“不建议购买”该配置,且删除微博内容属于及时更正,不存在主观故意误导;量产版车型确实具备轮毂散热功能,保险杠两侧风道设计符合技术规范;宣传内容未写入购车合同,不构成违约。小米强调挖孔机盖选装价仅占整车售价的8%,并非消费者购车决策的关键因素。

然而,维权车主对小米的技术解释提出质疑。根据《气动力风洞试验报告》,发动机盖开孔对前后轴升力系数的影响仅为0.002级,风阻系数增加0.001。车主方认为,真实风道的气动效应应达到0.x级数值变化,小米的数据远未达到有效标准。更有车主指出,小米在庭审中才提交关键证据,明显存在拖延诉讼的意图。

案件还暴露出小米汽车销售体系的复杂架构。购车协议签订方为南京小米景明科技有限公司,而小米方面主张该公司与小米汽车科技有限公司、小米景明科技有限公司均为独立法人,不应承担连带责任。公开资料显示,小米汽车业务涉及多家关联企业:小米汽车有限公司负责品牌运营,小米汽车科技有限公司掌握生产资质,小米景明系全国销售网络主体,小米景曦则主导工厂建设。这种架构使得消费者在维权时面临责任主体认定难题。

购车协议中的条款设计进一步加剧了争议。协议规定消费者需在收到余款通知后七日内完成支付,否则定金将被没收,但未明确车企通知时限;未约定具体交付周期,导致部分消费者面临长达8个月的等待;管辖权条款更要求所有诉讼必须在北京市大兴区提起。这些条款被消费者批评为“单方面约束”,此前已有车主因交付问题陷入维权困境。

法律界人士指出,虽然子公司具有独立法人资格,但若母公司存在实际控制或利益关联,法院可能根据具体案情判定责任承担方式。目前,这起诉讼不仅考验着小米汽车的技术解释能力,更将检验其销售体系合规性及消费者权益保护机制的有效性。随着庭审深入,更多技术细节与法律争议有望浮出水面。