近期,小米公司接连陷入舆论漩涡,从产品宣传争议到资本市场压力,一系列事件将其推至风口浪尖。在产品宣传层面,有用户反映小米巨省电空调的“巨省电”仅为系列名称,而非性能指标,引发市场对其诚信宣传的质疑。这一争议迅速发酵,部分媒体指出,若放任此类因名称引发的误解持续,不仅损害竞争对手的公平性,更可能破坏消费者信任基础,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。

与此同时,小米SU7 Ultra碳纤维双风道前舱盖的宣传风波也持续升级。部分车主认为小米提出的解决方案缺乏诚意,其中一位江苏车主发起诉讼后,被告方“江苏小米景明科技有限公司”连续提出管辖权异议,试图将案件移送至北京审理。这一举动被外界解读为小米在法律层面设置障碍,增加消费者维权难度,导致企业与用户的关系从产品功能讨论演变为法律对立。

面对舆论压力,小米董事长雷军公开呼吁行业抵制网络水军和黑公关,但部分媒体对此提出不同观点。有评论认为,企业应理性对待批评声音,若将其一概归为“黑公关”并试图转移焦点,反而可能引发公众反感。小米曾因雇佣水军被罚的旧闻也被重新提及——2018年,北京市工商部门认定小米存在删除差评、重复好评等误导消费者的行为。

资本市场方面,小米同样面临挑战。高盛报告显示,小米集团已成为对冲基金的“共识做空目标”,股价自6月高点以来累计下跌近30%。报告指出,芯片成本上涨、利润率承压、电动车交付延误以及业务增速放缓等因素,是投资者看空小米的主要原因。这一系列负面信号,进一步加剧了市场对小米未来发展的担忧。

在品牌定位层面,小米长期徘徊于互联网零售品牌与产品服务品牌之间。一方面,小米以性价比策略切入市场,模仿Costco的电商模式,通过压缩中间环节实现低价销售;另一方面,小米又试图对标苹果、特斯拉等高端品牌,强调技术创新与品质提升。然而,这种双重定位导致其品牌形象模糊,难以在高端市场建立稳固地位。例如,在手机领域,小米虽通过“跳级”发布和背屏设计取得销量增长,但品牌溢价能力仍远落后于苹果、华为等竞争对手;在电视领域,小米虽占据低端市场主导地位,但高端产品的影响力与三星、TCL等品牌差距显著。

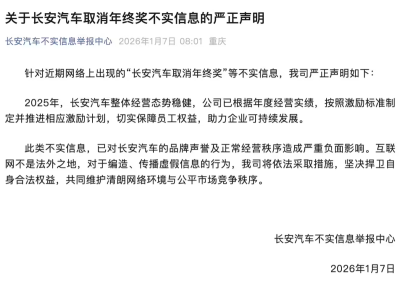

品牌根基的争议同样凸显。小米的品牌建设高度依赖流量与概念炒作,从雷军的个人IP打造到“米粉”社群的运营,再到饥饿营销等策略,小米构建了一套高效的流量获取体系。然而,这种模式在追逐短期关注的同时,也引发了诸多争议。例如,小米曾因广告贬低竞争对手、虚假宣传以及雇佣水军等问题多次被处罚。小米在产品质量管控方面也面临挑战——2025年前三季度,消费保平台家电产品投诉量激增,小米以46.63%的占比位居榜首,投诉量环比激增近7倍,成为投诉焦点。

在汽车领域,小米的跨界尝试同样引发质疑。尽管小米SU7销量持续提升,但不断卷入的质量风波,如行驶失控、车轴断裂、中控黑屏等问题,暴露了其在技术积累与品控体系上的不足。2025年9月,小米宣布召回11.7万辆标准版SU7,原因是辅助驾驶功能在极端场景下可能存在安全隐患。这一事件再次凸显了汽车行业对技术积累与安全性的严苛要求,而小米的“代工+集成”模式,在电机、电控等核心领域尚未形成全栈自研能力,与特斯拉、比亚迪等企业存在代际差距。

品牌精神的模糊性也制约了小米的长远发展。尽管雷军多次强调科技创新与高端化道路,但小米的核心竞争策略仍围绕“低价压制”与“流量炒作”展开。这种模式在短期内可能带来市场扩张,但长期来看,缺乏对品质提升与技术创新的投入,难以建立持久的品牌信任。例如,在手机领域,小米虽宣称自研芯片取得突破,但其芯片业务仍深度依赖美国主导的全球供应链,技术生态构建任重道远;在汽车领域,小米的营销策略也因过度强调“免费配置”等浅层概念而引发争议,被网友调侃为“兰州拉面式营销”。

相比之下,华为、苹果等企业通过构建全栈技术体系,在各自领域建立了强大的技术壁垒与品牌认同。例如,华为的“麒麟芯片+鸿蒙操作系统”与苹果的“A系列芯片+iOS系统”,均实现了从硬件到软件的全链条自主可控。而小米的研发故事则显得碎片化,缺乏一以贯之的技术逻辑,在与其他巨头的参数对比中难以形成差异化优势。

小米的困境,折射出中国制造业在转型升级过程中面临的深层挑战:品牌的生命力究竟源自何处?历史经验表明,靠低价与模仿无法赢得全球尊重,唯有通过持续创新与价值创造,才能建立真正的品牌竞争力。对于小米而言,如何在流量与品质、低价与高端之间找到平衡点,将是其未来发展的关键命题。