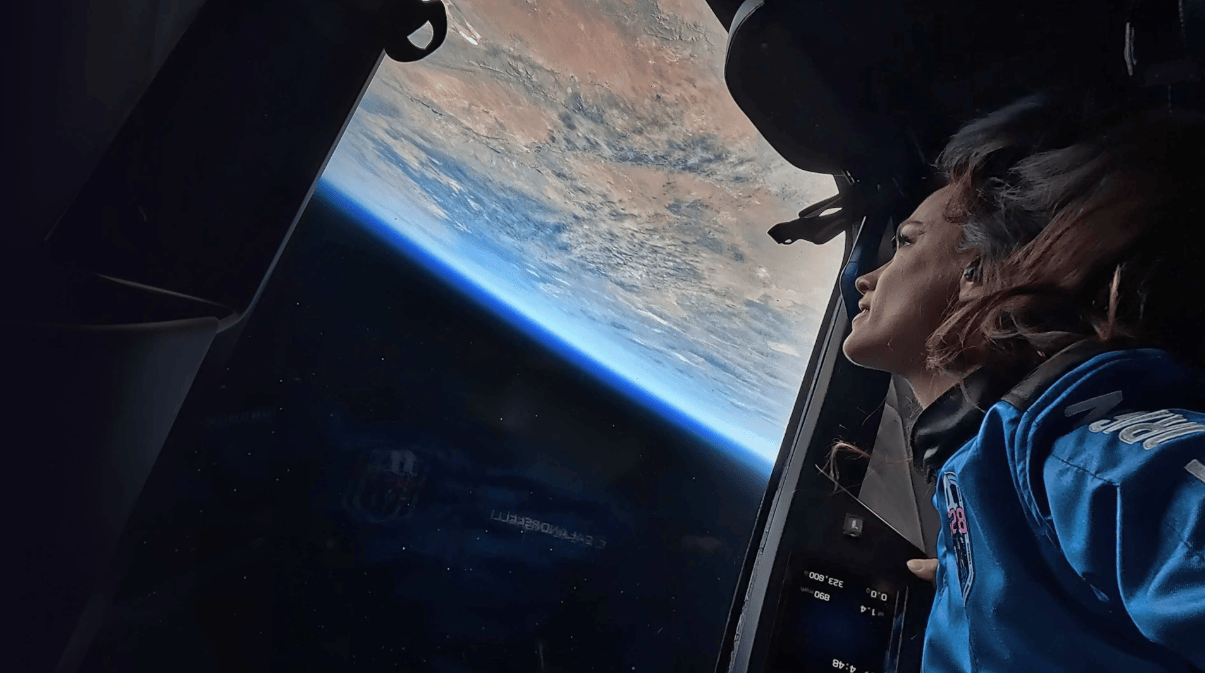

近日,神舟十九号的三位航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽圆满完成了长达半年的太空任务,成功返回地球,在东风着陆场安全着陆。然而,他们出舱时被工作人员小心抬出的场景,在网络上引发了广泛讨论。相比之下,就在同一个月,美国“蓝色起源”商业飞船上的六名女性航天员在落地后,却能够活蹦乱跳地走出舱门,甚至有人激动地亲吻地面。这种截然不同的出舱表现,引发了公众对于中美航天技术和航天员体质的猜测。

要探究这一现象背后的原因,我们首先需要了解中美航天员所执行的任务性质与差异。神舟十九号的航天员在太空驻留了整整183天,期间不仅完成了多次太空出舱活动和载荷进出舱任务,还开展了多达80余项科学实验,并安装了多项关键设备。这样高强度的“太空出差”,对航天员的身体和心理都是极大的考验。而美国“蓝色起源”飞船的这次任务,则更像是一次短暂的太空体验,飞行时间仅11分钟,失重状态更是只有短短4分钟,航天员几乎来不及适应太空环境。

神舟十九号航天员的“抬出舱”现象,并非技术落后或体质问题,而是长时间太空任务的必然结果。长时间处于完全失重状态,航天员的身体会发生一系列适应性变化,如肌肉萎缩、骨密度下降等。返回地球后,由于地心引力的突然作用,航天员的身体需要一段时间来重新适应。相比之下,“蓝色起源”飞船的航天员由于飞行时间短,身体几乎无需适应就能恢复正常。

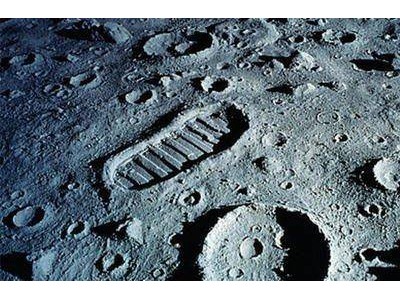

神舟十九号与“蓝色起源”飞船的飞行环境也存在显著差异。神舟十九号在距离地球约400公里的近地轨道运行,航天员长期处于完全失重状态。而“蓝色起源”飞船的飞行高度仅有100公里,刚过卡门线,失重体验短暂。这种环境差异也导致了航天员出舱表现的不同。

中国航天始终将航天员的安全放在首位。神舟十九号返回后,航天员先在舱内接受初步医疗检查,再由地面医护团队进行全面体检。这种科学规范的流程,确保了航天员在身体稳定后才被抬出舱。而美国航天员在长时任务后,也遵循类似的严格流程。这种流程并非因为航天员“不行”,而是出于科学的考虑和安全的需要。

无论是中国还是美国的航天员,长时间太空任务后都需要经历一个科学的恢复过程。神舟十九号航天员返回后,将进入为期5-6个月的恢复期,通过逐步适应地球重力、恢复基本生理功能、营养和锻炼以及逐步开展训练等方式,最终实现身心的全面恢复。这一恢复过程体现了航天事业对生命的尊重和对科学的严谨态度。