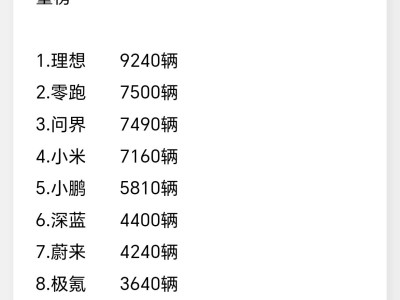

在2025年的中国,新能源汽车行业正面临前所未有的监管压力。工业和信息化部(工信部)近期密集推出了一系列强制性国家标准,覆盖了从电池安全到智能驾驶,再到隐私保护和充电设施等多个方面,旨在直击行业痛点。然而,尽管这些措施看似轰轰烈烈,但消费者在实际使用中仍然面临诸多挑战。

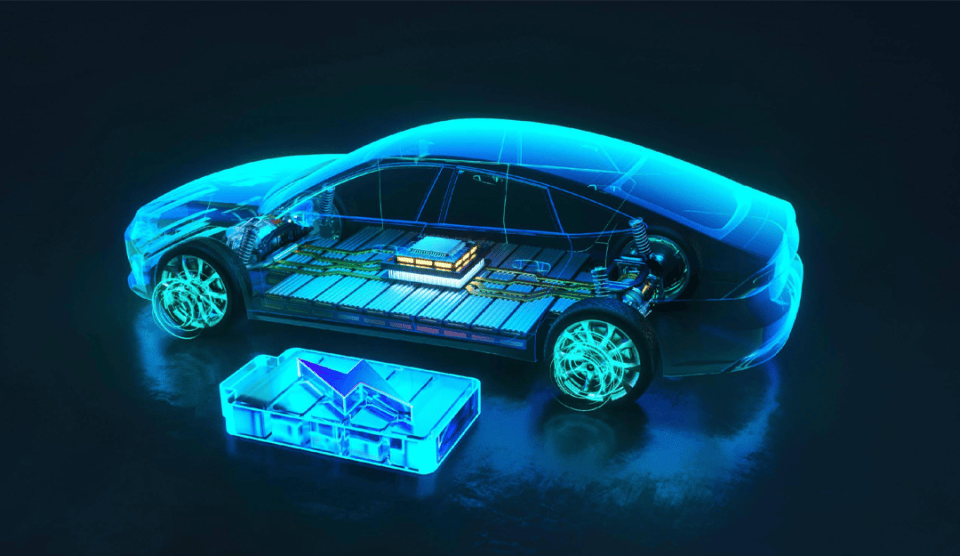

新国标对于电池安全的要求尤为严格,规定电池包在受到特定能量的撞击后不得泄漏或爆炸。然而,在实际道路环境中,电池可能面临连续冲击或极端天气下的性能衰减。例如,去年某品牌电动车因底盘轻微碰撞而起火,调查发现其电池包虽然通过了实验室测试,但未考虑到长期使用后的金属疲劳。这种实验室安全与实际应用场景的脱节,揭示了标准制定与用户实际需求之间的不匹配。

在智能驾驶领域,尽管车企宣传的“脱手操作”和“车内睡觉”等功能令人眼前一亮,但实际应用中却频繁出现系统误判和传感器失效等问题。今年4月,工信部紧急叫停了此类夸大宣传,并加快了自动驾驶安全基线的制定,要求车企明确功能边界。某新兴品牌车主因过度依赖自动泊车功能,导致车辆撞上消防栓,事后车企却以“用户未及时接管”为由推卸责任。这种技术冒进和责任模糊,实际上是对消费者生命安全的忽视。

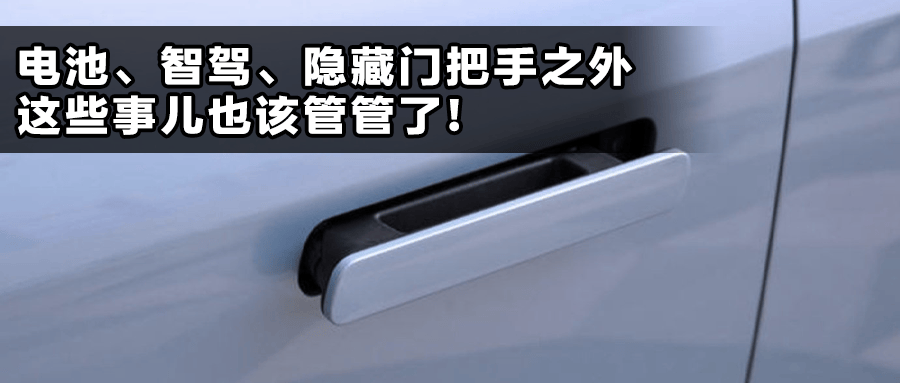

除了电池和智能驾驶,车门把手的安全问题也引起了广泛关注。工信部近期发布了修订《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的征求意见稿,以解决隐藏式车门内把手等设计的安全隐患。隐藏式门把手虽然具有科技感和降低风阻的优点,但在实际使用中却存在强度不足、控制逻辑存在安全隐患等问题。特别是在碰撞或起火等事故中,电动式门把手可能失效,增加救援和逃生的难度。新标准明确了车门把手的强度要求、试验方法以及防夹要求等,旨在提高车门把手在紧急情况下的安全性。

新能源汽车的普及不仅是一个技术问题,更是一个系统工程。用户在享受续航里程和智能化带来的便利时,也面临着维修成本高、隐私泄露风险以及充电难等问题。例如,一块采购价6万元的动力电池,车主更换时需支付高达12万元的费用,甚至超过了车辆的二手车残值。这种高昂的维修成本源于高度定制化的电池设计,导致维修只能整体更换。部分车企通过“实验室特供电池”通过检测,而实际量产版却存在偷工减料的问题。

智能化带来的另一个问题是用户隐私安全。智能汽车内部配备了摄像头、麦克风和GPS定位等设备,使得用户隐私无处遁形。尽管有些车型采取了物理盖板关闭摄像头和限制App权限等措施来保护用户隐私,但更多车企仍将用户数据视为免费的资源。去年某品牌被曝出未经用户同意将行车数据上传至服务器用于算法训练,这种以隐私换数据的商业模式严重损害了消费者的利益。

充电难也是新能源汽车用户面临的一大挑战。虽然安装家充桩对于新建小区和有固定车位的用户来说可能不是难事,但在老旧小区中,物业常以各种理由阻挠充电桩的安装。公共充电桩也存在被燃油车霸占、收费不透明等问题。随着首批动力电池即将迎来退役高峰,如果充电网络建设跟不上,用户体验将面临系统性的崩塌。