新能源汽车产业正站在技术革新的十字路口,其中固态电池技术的突破被视为重塑行业格局的关键。一份最新的深度报告,详细探讨了2025年新能源汽车产业链中固态电池产业化的机遇,特别是工艺与设备方面的进展。

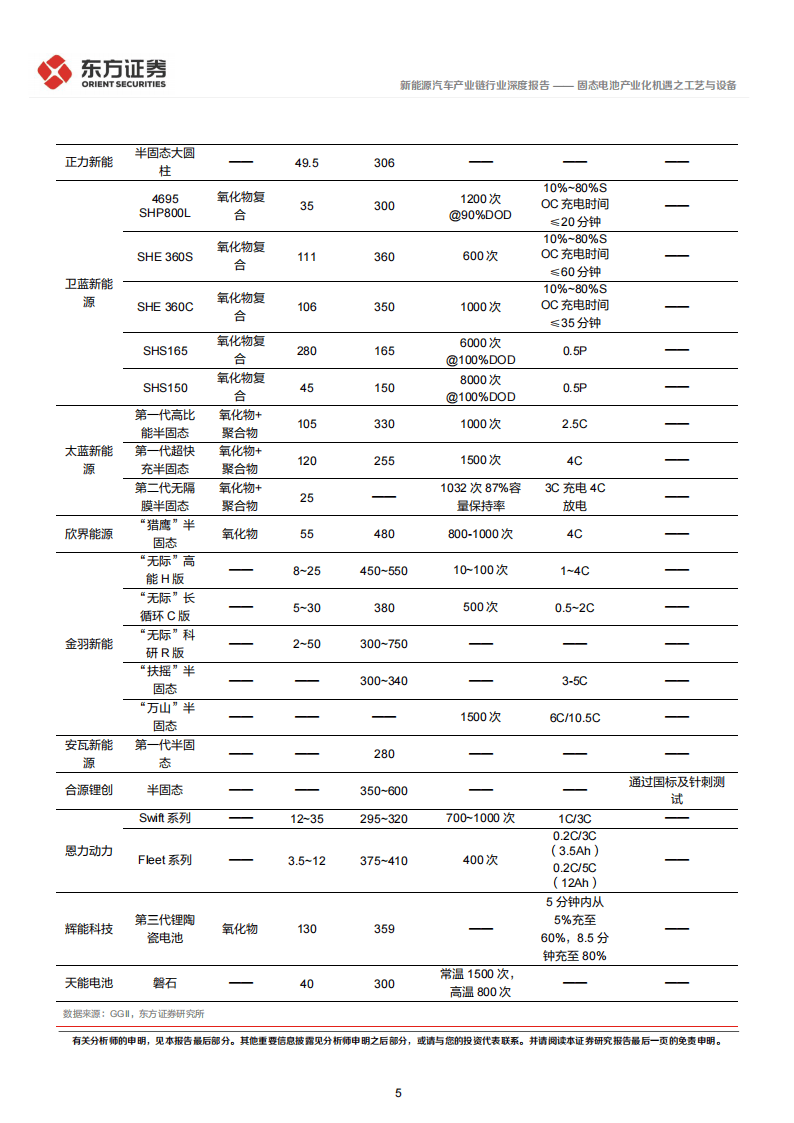

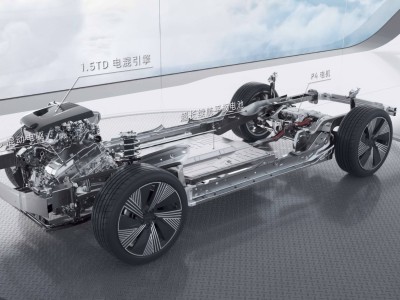

随着新能源汽车和储能市场的蓬勃发展,对电池性能的要求日益提高。固态电池,凭借其高能量密度和高安全性,成为业界公认的下一代电池技术核心。然而,从实验室研发到大规模量产,固态电池面临着工艺与设备方面的重大挑战。近年来,全球产业链上的企业协同创新,固态电池技术取得了显著进展,一场制造工艺的革命正在推动产业变革。

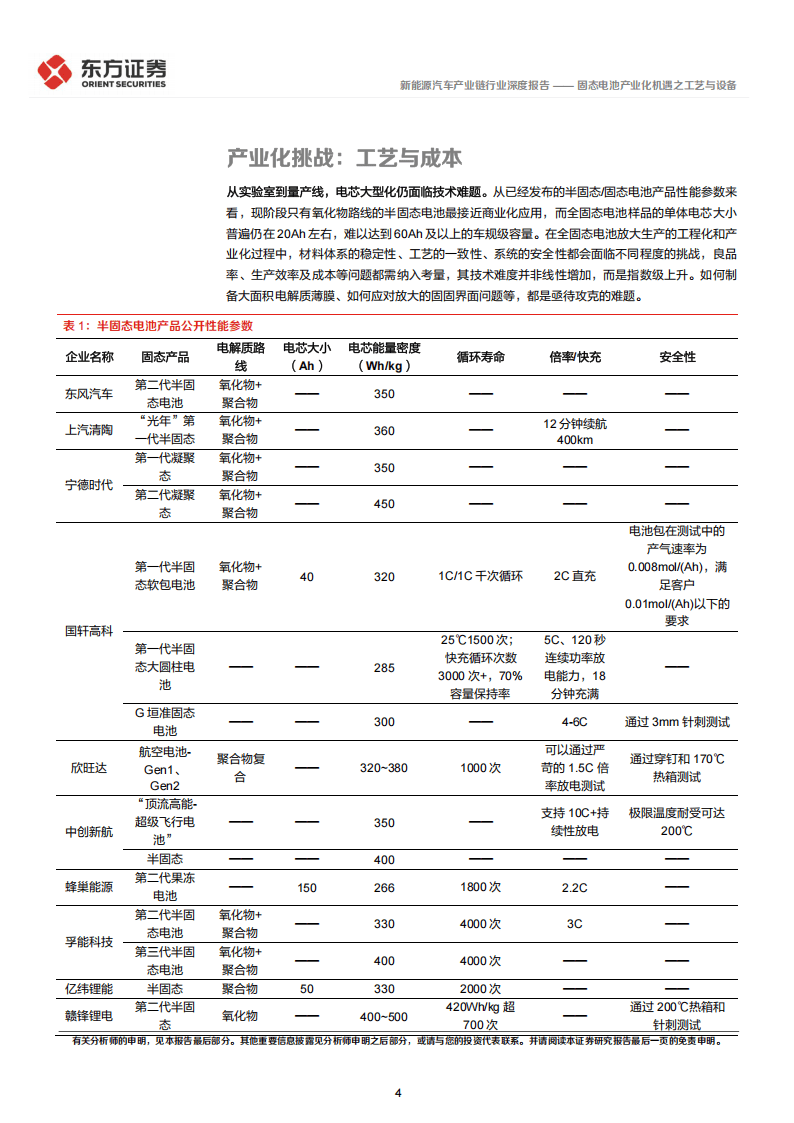

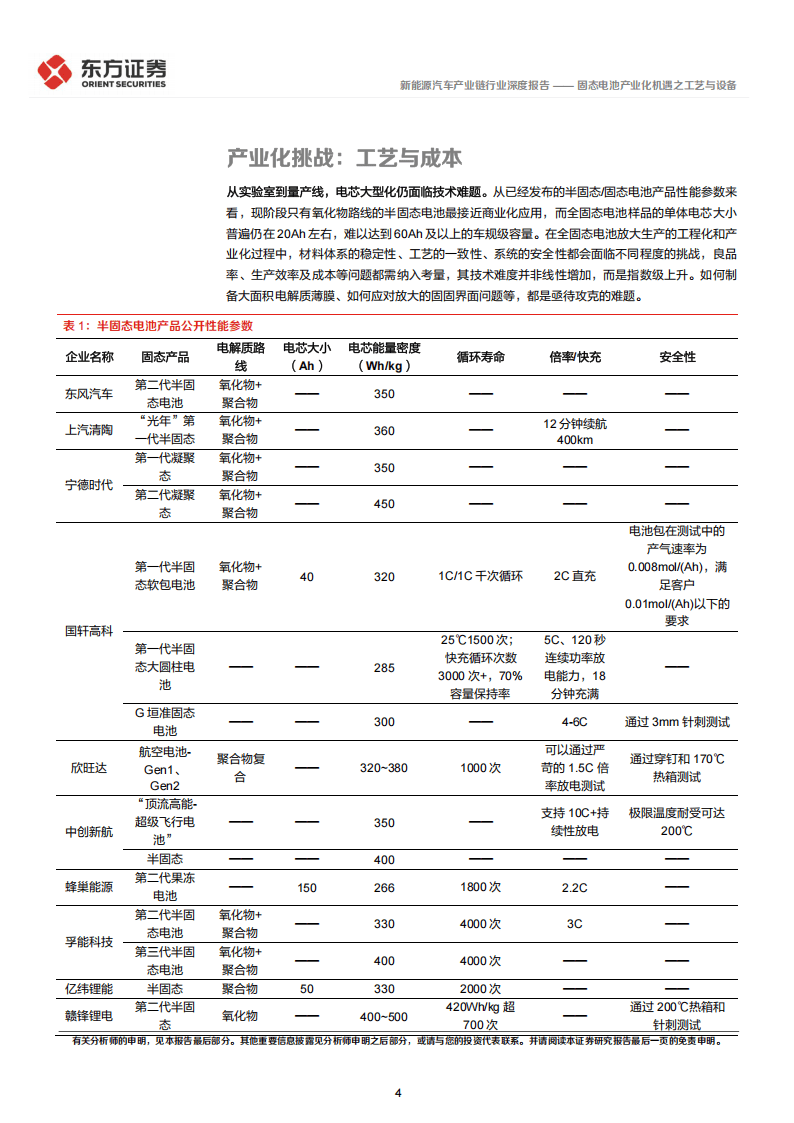

固态电池产业化的曙光已初现,但要实现这一目标,还需克服三大核心挑战。一是电芯大型化过程中材料体系的稳定性问题,二是固态电解质与电极间的固-固界面阻抗,三是严苛的生产环境要求,特别是硫化物路线需要在极低湿度环境下生产。这些瓶颈的突破,既需要材料科学的创新,也依赖于制造工艺与设备的革新。

在工艺方面,固态电池的特殊性质催生了从“湿”到“干”的颠覆性创新。传统锂电池制造依赖湿法工艺,而固态电池则推动了干法电极技术的突破。干法工艺通过无溶剂加工,不仅避免了硫化物遇水分解的问题,还显著降低了生产成本。特斯拉收购Maxwell后推动的干法电极技术,已成为行业标杆。

设备升级也是固态电池量产的关键。固态电池制造对设备精度提出了前所未有的要求。在电极致密化环节,等静压技术通过均匀加压,实现了材料孔隙率的精确控制。在电芯组装环节,叠片工艺替代了传统卷绕工艺,对设备精度提出了更高要求。硫化物产线需要建立全程隔绝水氧的“真空手套箱矩阵”,这对设备密封性和自动化水平提出了极高挑战。

固态电池产业化正在推动产业链的深度重构。电池企业、材料供应商与设备厂商形成了紧密的合作关系,共同推动技术创新。跨行业技术融合也成为创新的重要突破口,陶瓷烧结工艺和3D打印技术的引入,为固态电池制造带来了新的可能性。

在量产进程方面,固态电池产业化呈现出明显的地域特征。日本、中国、欧美等地都在积极探索固态电池的量产路线。全球首条GWh级产线预计将在2026年落地,随着技术突破和规模效应的显现,固态电池的成本有望快速下降,市场规模将迅速扩大。

固态电池技术的突破和产业化进程的加速,不仅将重塑动力电池市场格局,还可能催生新的材料体系和设备标准,为新能源产业开辟全新赛道。在这场全球性技术竞赛中,那些在干法成膜、精密叠片、超净环境控制等领域建立技术壁垒的企业,正逐步成为产业变革的引领者。