近期,国内新能源汽车市场风起云涌,尽管新车频出,但市场氛围却显得颇为微妙。一方面,车企们原本准备大肆宣扬的“高阶智能驾驶”技术,如今却变得讳莫如深;另一方面,电池新规的落地,更是给整个行业套上了一层无形的枷锁。不少车企精心筹备的发布会,也因“智能驾驶辅助”这一统一口径而变得索然无味,似乎难以再激起市场的波澜。

值得注意的是,尽管第一季度国内新能源汽车渗透率达到了42%,呈现出不俗的增势,但这一数据却未能延续去年某时段的辉煌。彼时,新能源汽车渗透率一度超过51%,几乎将燃油车挤到了市场的边缘。然而,在新能源汽车如雨后春笋般涌现的今天,其渗透率却出现了回落,这无疑引发了市场的广泛关注和讨论。

事实上,新能源汽车渗透率在达到一定程度后出现“瓶颈”甚至回落,并非出人意料。作为新兴产品,新能源汽车在过去几年里在一二线城市迅速普及,但随着市场规模的不断扩大,其增长潜力也逐渐趋于饱和。对于那些敢于尝鲜的消费者而言,他们中的大多数已经完成了向新能源汽车的转变,因此渗透率回落也在情理之中。

然而,在三四五线城市和农村地区,新能源汽车的推广却面临着更大的阻力。由于消费者对新鲜事物的接受程度有限,加上对合资品牌的迷信,新能源汽车在这些地区遭遇了双重挑战。近年来国内汽车厂商的价格战和产品、技术迭代也加剧了这一趋势。在价格持续变动和技术快速迭代的情况下,很多车主刚买到的新车很快就变成了老款,价格也随之大幅下跌,导致新车迅速贬值。这对于普通消费者而言,无疑是一个难以接受的现实。

因此,新能源车企之间的持续内卷不仅透支了未来几年新能源汽车渗透率向上增长的可能性,还让消费者陷入了观望的境地。他们都在等待新能源汽车市场趋于稳定、购车不易被“割韭菜”的时机再出手。同时,由于新能源汽车本身仍存在一些问题,很多消费者选择先购买燃油车作为过渡,等待新能源汽车形态更加成熟后再做决定。

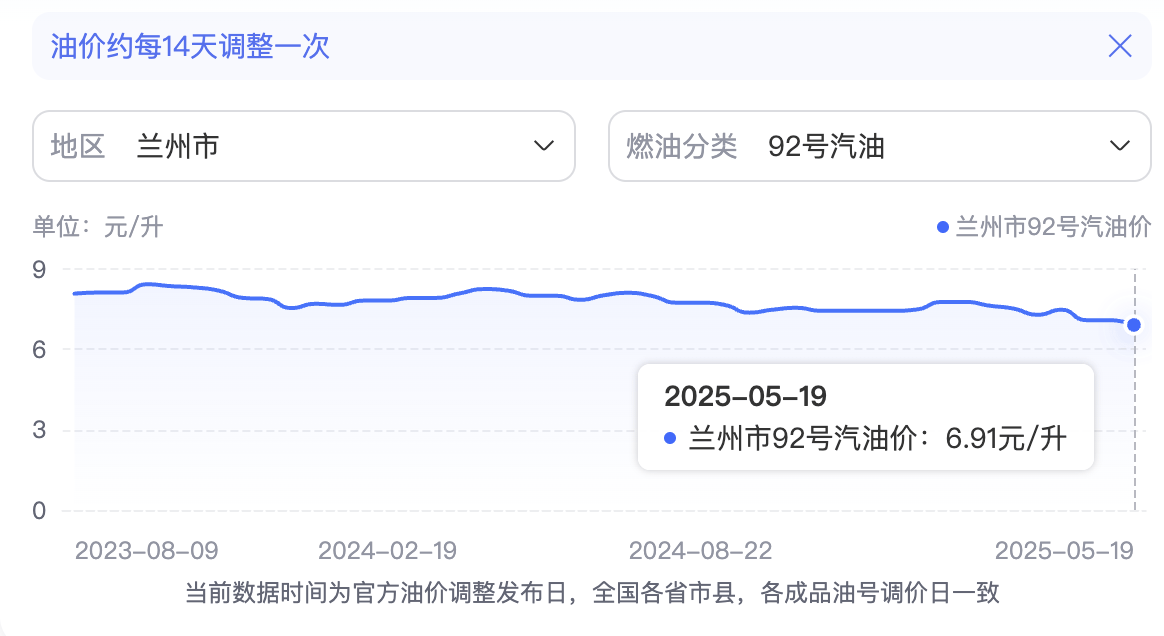

尽管油价下跌对准备购买新能源汽车的消费者影响不大,但新能源车企们的过度竞争却让消费者望而却步。他们选择暂时不购买新能源汽车,而是持币观望。这一行为进一步加剧了车企之间的竞争和消费者的观望情绪,形成了一个难以打破的恶性循环。