在上海,世界人工智能大会(WAIC)于7月26日盛大启幕,汇聚了全球科技精英的目光。展会现场,具身智能成为当仁不让的明星,从灵活格斗的人形机器人到擅长家务与康复辅助的服务型机器人,这些智能体凭借流畅的动作和自然的交互能力,赢得了观众的阵阵惊叹。

然而,在这场科技盛宴的背后,算力基础设施作为人工智能产业的核心支撑,依然是讨论的热点。与往届不同,今年的算力基础设施展区展现出一种更为务实和低调的风貌。过去那种热衷于展示极致性能参数的“参数竞赛”已经淡出人们的视线,取而代之的是更加贴近实际应用场景的解决方案。

展会上,各厂商展示的芯片和服务器展品,更多地融入了具体的产业解决方案中,或是隐藏在实际的应用场景演示里。讨论的焦点也转向了“碎片化算力资源统筹”、“低功耗与低成本”以及“垂类产品软硬件整合”等实际话题。这种转变,无疑反映了算力基础设施领域正在经历一场从理论到实践的深刻变革。

在这场变革中,“全链路国产化”成为了一个尤为引人注目的趋势。近年来,全球供应链波动引发的芯片断供风险,以及核心技术受制于人的现实挑战,让国内人工智能产业深刻意识到自主可控的重要性。因此,即便部分产品应用尚未受到外部限制,国内算力基础设施厂商也主动出击,将国产化的边界从单一芯片扩展到全链路自主可控,包括架构设计、软硬件生态到产业落地等各个环节。

这种国产化的实践,在WAIC的展台上随处可见。从芯片底层架构的自主研发,到操作系统、编译器等软件工具链的国产化适配,再到与本土服务器厂商、行业应用企业的深度协同,一条贯穿“芯片—软件—整机—场景”的国产化链条正在加速形成。其中,沐曦展出的最新研发的训推一体GPU曦云C600,就是一个典型的例子。虽然现场没有详细介绍其性能参数,但据透露,该芯片搭载了业界前沿的HBM3e显存,将为大模型训练及推理提供强有力的支撑。

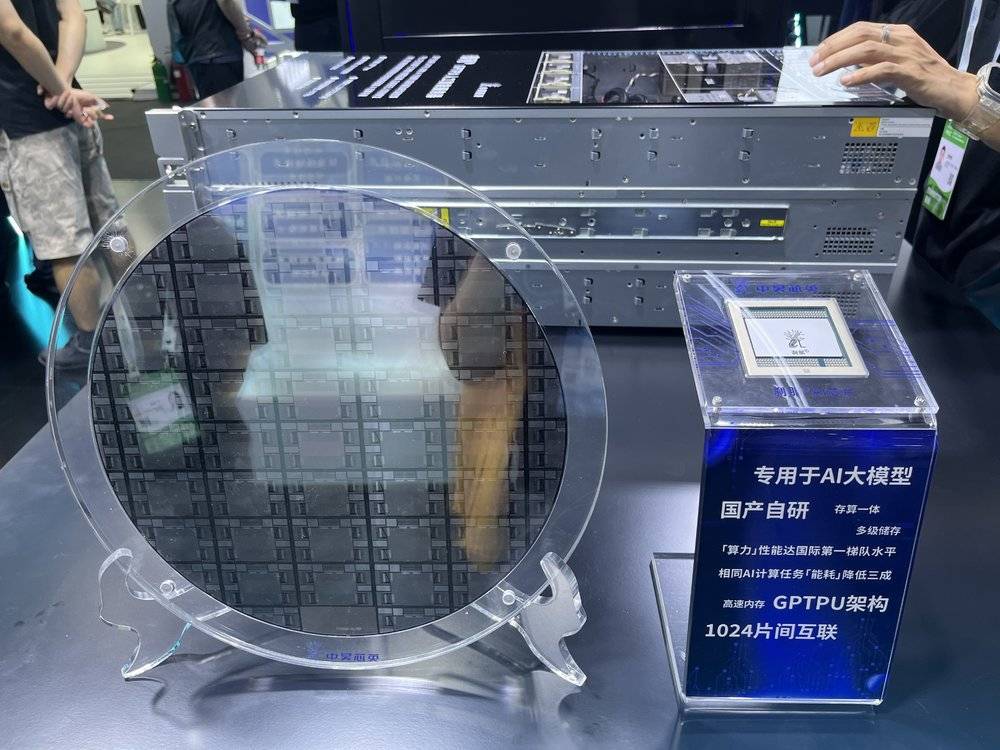

中昊芯英展示的“刹那”系列TPU,则展示了另一条高性能计算路线。该TPU采用完全可控的IP核与自研指令集、计算平台,具有可重构多级存储、存算一体的设计,配合Chiplet技术实现2.5D封装,在相同AI计算任务下能耗可降低三成。同时,该芯片还具有较强的集群扩展能力,最高支持1024片芯片高速互联,可支撑超千亿参数的AI大模型计算。

除了这些技术层面的创新,算力基础设施厂商还在场景适配上展开了积极探索。华为展出的“384超节点”真机,基于昇腾超节点技术,实现了业界规模最大的384卡高速总线互联,并已适配和开发超过80个大模型。同时,华为还联合伙伴展示了互联网、运营商、金融、政务、医疗等多个行业的解决方案实践。而摩尔线程则聚焦细分场景,展出了包括生命科学、物理仿真、空间智能、视频超分在内的12项针对不同行业的Demo,其中视频超分技术MTVSR尤为引人注目,该技术可在端侧提供2-4倍的视频实时超分,为终端用户提供无缝的视频超分体验。