近期,国内汽车制造业遭遇了一场由英伟达引发的风波。英伟达的“全能型”智能驾驶芯片Thor,再次推迟了量产时间,这一消息让众多车企措手不及。

据台积电在生产过程中发现,Thor芯片存在设计缺陷,导致良品率低下。英伟达CEO黄仁勋坦承,这是英伟达自身的问题。原本承诺在2024年底量产的Thor芯片,至今甚至还未通过车规级认证,据工程师分析,至少还需四个月才能正式上线。

更为糟糕的是,Thor芯片的算力也大打折扣。原本宣传的单片2000 TOPS算力,现已缩水至700 TOPS,而经过理想工程师的实际测试,其算力更是仅有500出头,与双Orin X的500 TOPS相比,已无明显优势。

目前,市场上宣称搭载Thor芯片的量产车型,实际上只能使用“阉割版”的Thor。即便英伟达能在年底前解决问题,但要充分发挥其2000 TOPS的算力,还需更长一段时间。

此次事件对小鹏和理想两家车企的影响尤为严重。小鹏原本计划在P7+和G7车型上搭载Thor芯片。在Thor首次跳票后,P7+已改用双Orin X作为替代方案。而当Thor再次跳票时,即将发布的G7也不得不紧急切换为自研的图灵芯片,才得以按时发布。

然而,即使是图灵芯片,也存在问题。在6月23日试驾G7 Ultra时,小鹏产品经理透露,图灵芯片上的智能驾驶功能在上市时都未能完全调试好,可见其受到的影响之大。

理想汽车同样深受其害。由于Thor芯片的算力不足,理想自家40亿参数的VLA模型无法部署。VLA模型在道路识别计算要求和可视化呈现上,都有着极高的要求。

面对这一困境,理想汽车只能将希望寄托在自研的“舒马赫”芯片上。这款与“车王”同名的芯片预计将在26年第一季度上车,从时间成本上看,自研芯片似乎比等待Thor更为划算。

此次事件也让英伟达付出了代价。在跳票消息传出后,英伟达股价下跌超8%,市值蒸发超过2700亿美元。但黄仁勋似乎并未对此给予足够重视。

事实上,这已经不是英伟达第一次让车企失望了。小米雷军自从小米3被英伟达“坑”了一次后,就再也没有完全依赖过英伟达。

此次事件也引发了业界对于自研芯片的思考。要想不受制于人,自研芯片无疑是一条可行的道路。虽然算力只是决定智驾能力的上限,但自研芯片能让车企更好地掌握智驾技术的核心,构建自己的生态。

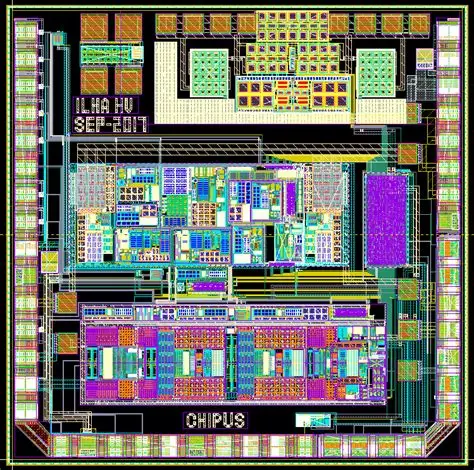

在自研芯片方面,蔚来无疑走在了前列。早在2021年,蔚来就开始自研芯片,并于2023年底发布了天玑NX9031芯片。这款采用5nm制程的芯片,单颗算力达到1000 TOPS,并已搭载在25款车型上。蔚来车主反馈,搭载天玑NX9031的车型,配合世界模型,使用体验极佳。

小鹏自研的图灵芯片、理想的舒马赫芯片、华为的昇腾芯片等,都在不断推动着国产智驾芯片的发展。未来,自研芯片的车企以及国产供应商将会越来越多,国产智驾芯片将迎来更加广阔的发展空间。