近年来,车险市场中出现了一种名为“交通安全统筹”的高仿产品,让不少车主掉入消费陷阱。这类产品通常由汽车服务公司推出,通过模仿保险公司的话术、伪造保单以及低价诱惑等手段,诱使车主购买。

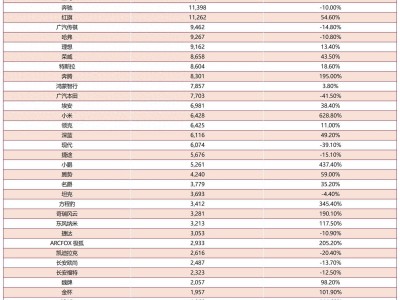

然而,随着交通运输部、国家金融监管总局等五部门联合发布的新规逐渐落地,这一现象正在得到有效遏制。据统计,新规发布仅7个月,涉及“车辆统筹”“安全统筹”等关键词的企业数量已从2600多家锐减至800多家。

2024年12月,五部门联合下发了《关于规范交通安全统筹有关事项的通知》。这份文件措辞严厉,覆盖全面,不仅明确了“交通安全统筹”的定义,还对其发展进行了规范。文件强调,任何机构不得将“机动车统筹”“交通安全统筹”包装成保险,更不得面向不特定车辆开展此类业务。

紧接着,保险行业协会也发布了风险提示,明确指出这类“统筹”不受《保险法》保护,一旦发生事故,理赔可能只是一纸空文。文件详细界定了“交通安全统筹”的性质,指出它应以交通运输企业为发起主体,以提高运输企业抗风险能力为目的,面向企业自有车辆开展的非经营性行业互助行为。

这份定义中的几个关键词尤为关键:“以交通运输企业为发起主体”意味着非交通运输企业不得发起该类业务;“面向企业自有车辆开展”意味着任何机构不得面向不特定车辆开展交通安全统筹;“非经营性”意味着“交通安全统筹”不能以盈利为目的;“行业互助行为”则意味着它单纯是行业互助行为,而非保险产品。

文件还规定,企业、个体户的名称和经营范围中不得包含“机动车统筹”“机动车安全互助”“交通安全统筹”等内容,从工商注册层面斩断了乱象根源。同时,交通运输企业面向自有车辆开展交通安全统筹的,不另外办理市场主体设立登记或经营范围变更登记,但要开立统筹资金专用账户,健全完善资金使用管理制度,确保统筹资金规范使用、专款专用,并自觉接受有关部门监督。

长期以来,“交通安全统筹”乱象引发的纠纷不断,一些机构打着“车辆统筹”的名义行诈骗之实,不仅损害了消费者的合法权益,也让保险行业的声誉受到了影响。此次五部门联合发文,不仅厘清定义,还明确了各自的职责和协调机制,势必对非法的车辆统筹业务、机构及相关责任人等形成精准打击。

在打击非法行为的同时,新规也要求多部门合作,摸清市场底数、分类精准治理、打击违法犯罪行为、稳妥做好善后处置。公安机关要会同各金融监管局、地方金融监督管理、交通运输、市场监管等部门,依法依职责严厉打击假借交通安全统筹名义实施的各类犯罪行为。同时,保险公司、保险中介机构也不得与从事机动车统筹、机动车安全互助等业务经营的非金融持牌机构进行任何合作。

尽管新规发布后,涉及“交通安全统筹”的企业数量大幅减少,但仍有800多家企业名称中含有相关字眼,且侵害消费者权益的消息仍频繁出现在媒体报道中。不过,相较于新规发布前的2600多家,这一数字已减少逾三分之二,彻底清除这类企业或许只是时间问题。

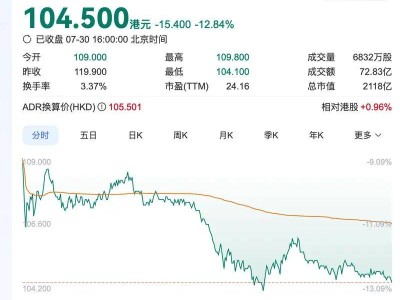

为帮助消费者区分保险与统筹,保险行业上线运行了“金事通”APP,支持车主查询名下合法有效的车险保单信息,核验是否由具备合法资质的保险公司承保。针对高赔付风险的新能源汽车,保险行业建立了高赔付风险分担机制,并搭建了“车险好投保”平台,要求接入平台的保险公司不得拒保高赔付风险车辆,以实现“愿保尽保”。

通过这一系列措施,车险市场的乱象有望得到根本性遏制,消费者的权益也将得到更好的保障。未来,随着监管力度的不断加强和市场的逐步规范,车险市场将更加健康、有序地发展。