在GPT-5震撼发布后,资本市场并未如预期般掀起狂澜,反而呈现出一种异常的平静。科技媒体的报道变得谨慎而内敛,那些曾因GPT-4而风光无限的AI概念股,此次却集体选择了沉默。这种沉默背后,究竟隐藏着怎样的市场心理和产业变迁?是技术进步的势头开始放缓,还是市场预期早已过度消耗?

为了深入探究这一现象,硅兔君上周精心组织了一场闭门圆桌对话,邀请了四位来自不同领域的硅谷顶级专家。他们分别代表了AI模型研发的最前沿、算力技术的领军者、AI商业化应用的推动者,以及资本市场的敏锐观察者。他们各自从独特的视角出发,为我们勾勒出一幅与公开报道截然不同的产业图景。

其中,前OpenAI大模型核心研究员专家A表示,GPT-5无疑是工程学上的杰作,将Transformer模型的“暴力美学”推向了极致。然而,在内部,他们原本期待的是能够解决模型根本性缺陷的全新突破,但GPT-5却依然是“用更多的参数和数据延续老路”。这种“意料中的失望”,在圈内人心中普遍存在。

NVIDIA资深深度学习科学家专家B进一步指出,这种“暴力美学”正面临双重挑战:数据瓶颈和推理成本的天花板。互联网上高质量的训练数据几乎枯竭,合成数据的使用带来了新的风险;同时,模型依然缺乏真正的逻辑推理和世界模型,单纯依赖规模扩张难以触及真正的“智能”。更重要的是,高昂的推理成本使得许多商业模式难以为继。

这两位专家的观点共同揭示了一个事实:驱动AI发展的“规模扩张”范式正触及科学和经济的双重边界。科学上,Transformer架构在逻辑推理和因果判断上存在先天不足;经济上,高昂的推理成本使得许多应用场景在商业上不可持续。这促使产业转向更聪明的架构创新和效能优化。

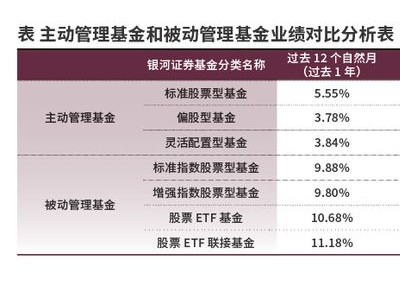

顶尖美元基金AI赛道合伙人专家D坦言,AI投资的“黄金时代”已经结束。去年,与大模型相关的项目都能轻松获得高估值,但GPT-5的边际性能提升却标志着“模型越大越好”这一简单逻辑的回报率正在递减。AI发展的“S型曲线”正在进入增速放缓的平台期。

而Google AI旗舰项目技术负责人专家C则从企业客户的角度阐述了市场的变化。他们更关心模型的稳定性、成本可控性和与现有IT架构的兼容性。AI的下半场,竞争的关键已从模型的聪明程度转向模型的易用性。谁能解决企业应用中的“最后一公里”问题,谁就能赢得商业战争。

资本与市场这两股强大的力量正在推动AI产业回归价值本质。狂热逐渐消退,实用主义成为主流。市场终于认识到,模型本身只是一个强大的“大脑”,但并不理解每家公司的具体情况。企业要想用好AI,必须先进行自身的现代化改造,包括数据资产化、流程可编排和组织协同等方面。

GPT-5的“冷静”并非AI寒冬的预兆,而是产业走向成熟的标志。它宣告了一个由技术狂热和AGI叙事驱动的时代的结束,同时也开启了一个聚焦于经济效益、应用落地和真实竞争力的专业化时代。