在2025年《财富》中国500强榜单上,一家重庆车企的排名跃升了235位,成为榜单上跃升幅度最大的企业。这家企业不仅超越了龙湖集团,成为重庆地区的领军企业,还以全球第四家实现盈利的新能源车企的身份,与特斯拉、比亚迪、理想等品牌并驾齐驱。这家企业就是赛力斯,它在短短五年内走完了传统车企通常需要三十年才能走完的路程。

赛力斯的崛起之路始于2016年,当时它还被称为“小康股份”。尽管已经登陆A股市场,但创始人张兴海意识到电动化浪潮的不可逆转以及企业自身的发展困境,决定全力投入新能源转型。2019年,赛力斯推出了首款新能源车型SF5,但市场反响平平,一年仅售出732辆。品牌力不足、销售渠道薄弱、智能化程度低等问题成为制约其发展的瓶颈。

同年,华为也面临着严峻的挑战。由于美国的多轮制裁,华为的5G芯片受限,消费者业务海外市场受挫。在此背景下,华为急需开辟新的增长点。智能电动汽车虽然销量无法与手机相比,但单价高,能够弥补手机销量的缺失。华为常务董事余承东曾解释称,智能电动汽车是华为的新赛道。

赛力斯与华为的需求高度契合。华为拥有赛力斯所渴望的三电系统、智能座舱、自动驾驶等核心技术,还能为其提供成熟稳定的销售渠道和强大的品牌背书。而赛力斯则拥有丰富的整车制造经验和先进的增程技术。更重要的是,赛力斯愿意与华为达成“智选”合作模式,让渡部分主权。

2021年,双方正式达成合作,并推出了高端智慧汽车品牌问界(AITO)以及首款SUV车型“问界M5”。2022年,“小康股份”更名为“赛力斯集团股份有限公司”,标志着企业战略重心的彻底转移。此后,问界相继推出了M7、M8及M9四款车系,均取得了亮眼的市场表现。在最近一年的大型SUV销量排行中,M9和M8分别位列第一和第三名。2024年,M9更是连续八个月蝉联50万元及以上豪华车型销冠,打破了国外品牌在中国高端汽车市场的垄断。

赛力斯与华为的合作并非一帆风顺。在业内普遍对华为保持警惕、不愿“失去灵魂”的背景下,赛力斯的选择显得尤为激进。它展现出破釜沉舟的决心,以All in的姿态拥抱华为智选模式,最终换取了华为的全方位赋能。然而,这种深度绑定也带来了高昂的隐性成本,如技术依赖、品牌独立性受损、利润空间承压等。

为了摆脱对华为的过度依赖,赛力斯开始加速核心技术自研,补足自身短板。张兴海明确表示,2025年将投入50亿元建设自有研发中心,重点攻关800V高压平台和下一代固态电池技术。目前,赛力斯已自主打造出了魔方技术平台,并推出了全新一代超级增程系统。

在销售渠道方面,赛力斯也在积极寻求多元化发展。虽然问界全国门店数量已突破900家,其中超过600家深度依托于华为现有渠道网络,但赛力斯也在与多家豪华车企经销商进行洽谈合作。例如,中升控股与赛力斯达成战略合作,将旗下经营不佳的BBA等豪华4S店改建为问界用户中心。

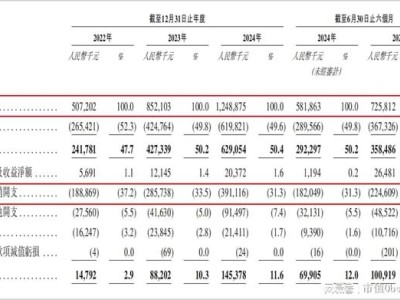

赛力斯还将目光投向了更广阔的全球舞台。目前,赛力斯已与欧洲20余家经销商签约,并计划在匈牙利建设年产能15万辆的工厂。2020-2024年,赛力斯的海外收入实现了快速攀升,从11.82亿元飞跃到41.97亿元。截至2025年1月,赛力斯新能源汽车已覆盖欧洲、美洲、非洲等地区的62个国家,累计出口突破50万辆。

为了彻底厘清品牌权属,赛力斯于2024年7月以25亿元收购华为持有的919项问界系列商标及44项外观专利。这一举措为赛力斯构建独立品牌认知扫清了根本性法律障碍,也为海外市场的自主拓展铺平了道路。一个月后,赛力斯再掷115亿元现金,购入华为旗下智能驾驶核心平台——深圳引望智能技术有限公司10%股权,以确保核心供应链稳定,并加速自身高阶智能驾驶技术的研发与落地。

赛力斯的蜕变之路堪称中国新能源汽车产业特定发展阶段的“生存教科书”。在面临研发受阻、销量低迷的困境时,赛力斯果断选择“与巨人同行”,以让渡部分短期主权为代价,换取宝贵的生存空间和技术跳板。然而,“借船”的代价同样沉重,挣脱的过程更是艰难。赛力斯在享受华为赋能的同时,也在加速自身核心技术的研发,力求实现战略独立。

如今,赛力斯正站在新的起点上,以更加坚定的步伐迈向全球化进程。它的每一步探索,都为中国车企在新能源浪潮中构建真正可持续的核心竞争力与全球影响力提供了宝贵的经验。