在近期对BOSS直聘财报的深入剖析中,分析师们普遍感到困惑与不解,这份财报似乎与市场直觉背道而驰。

其次,BOSS直聘在降本的同时并未降速。销售费用的减少带来了盈利的提升,但新增用户并未受到影响。营销费用降至4.2亿元,同比减少23%,而第二季度净利润则达到了7.1亿元。与此同时,月活跃用户增长了16.5%,达到了6360万。这在互联网行业并不常见,因为用户增长通常需要大量的营销投入来支撑。

那么,在看似不利的市场环境中,BOSS直聘为何能实现经营状况的改善?

首先,我们需要纠正对BOSS直聘商业模式的误解。尽管招聘平台通常采用“双向收费”模式,但BOSS直聘的收入几乎完全来自企业端,求职者端的收入几乎可以忽略不计。2025年第二季度,其企业端收入达到20.8亿元,其他服务收入仅有0.3亿元。

长期关注招聘行业的投资者指出,BOSS直聘是典型的B端服务模式,平台和求职者的利益是一致的。平台需要通过提高撮合效率来留住用户,如果求职者体验不佳会流失,企业在平台上找不到合适的人才,最终也会离开。

既然收入主要来自企业端,那么平台增利是否靠涨价实现的呢?数据表明并非如此,收入增长主要得益于客户数量的增加。付费企业客户数量同比增长10.2%,增幅高于营收同比增速。同时,客单价变化不大,考虑到通胀因素,实际单价几乎保持不变。

BOSS直聘之所以能吸引更多企业客户,一方面得益于宏观环境的回暖,另一方面则得益于平台更高的匹配效率和更好的产品体验。尤其是在蓝领和低线城市等增量市场,越来越多之前不在网上招聘的企业开始使用BOSS直聘。

华泰证券的研究报告也验证了这一点:互联网行业职位数量恢复至2021年以来新高,蓝领招聘需求自5月以来持续回暖;小微企业复苏节奏最快,小于20人的企业第二季度收入占比提升至20%左右。

在营销成本降低的同时,BOSS直聘的月活跃用户却同比增长了16.5%。这说明平台的获客效率提高了。当平台撮合效率提升,求职者能找到工作,愿意主动推荐,平台口碑随之提升,获客成本自然下降。省下的营销开支直接转化为利润。

通常情况下,用户增长和营销费用是正相关的,但BOSS直聘却出现了反向趋势。这说明平台已经从“烧钱买用户”进入了“口碑驱动增长”的阶段。

在人力资源行业工作的从业者表示,这是招聘行业最难啃的两块“骨头”,目前在线渗透率仍然很低。难的不是技术,而是服务难度大、信任门槛高。

白领招聘看重简历、学历与经验,而蓝领求职者需要的是快速决策。大量中小企业没有专门的HR,需要的是简单易用的招聘工具。面对这样的市场特点,很多竞争对手被挡在了外面。

BOSS直聘是如何攻克这些难题的呢?首先,它进行了产品适配。BOSS直聘的“直聊”模式无需复杂简历,直接沟通,契合了蓝领群体和中小企业的快速决策需求。其次,它建立了信任。为了增加平台可信度,BOSS直聘进行了大量投入,如建立线下核验团队、推出“海螺优选”计划等。最后,它利用了规模效应。BOSS直聘的月活达到6360万,形成了明显的网络效应。

攻克蓝领和中小企业市场不仅为BOSS直聘带来了当下的增长,更重要的是,这两个市场对平台的匹配精度和运营效率提出了极高要求。这倒逼平台必须在技术上持续投入。

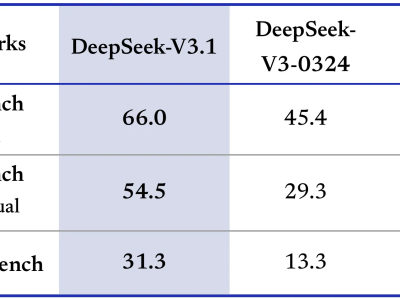

BOSS直聘第二季度研发费用达到4.2亿元,约占收入的19.8%,其中大部分投向AI。这一研发投入比例在互联网行业算是相当高的。BOSS直聘大力投入AI,旨在解决招聘市场的核心痛点:匹配不精准。AI算法通过分析求职者的背景、经验、地理位置等因素,进行精准匹配,提高了用户体验和成功率。

BOSS直聘已经形成了数据飞轮效应。AI算法需要大量数据来训练,而BOSS直聘每天有数百万次匹配尝试,每一次都在为算法提供训练数据。用户多了,数据就丰富了;数据丰富了,算法就更精准;算法精准了,用户体验就更好;体验好了,又会吸引更多用户进来。这种循环一旦启动,就很难打破。

BOSS直聘对这套商业逻辑以及公司的未来业绩非常有信心。公司刚刚公布了两项股东回报方案:年度股息约8000万美元,股份回购计划不超过2.5亿美元。这表明管理层认为当前的商业模式已经足够成熟和稳定。

回到最初的问题:在市场面临挑战的背景下,BOSS直聘为何能实现业绩持续上涨?核心原因在于,它构建了一套完整的用户+商业系统,增长模式从“营销驱动”转向了“效率驱动”。同时,它聚焦蓝领和中小企业这两大高潜力、高壁垒的市场,找到了可持续的增长引擎。AI+数据的组合让BOSS直聘在招聘匹配上有了明显优势。