在数字化时代的大潮中,人工智能技术正以前所未有的力量,重塑人类社会的每一个角落。作为AI技术落地的重要载体,机器人技术已经远远超越了科幻小说的想象,成为了现实中备受瞩目的科技焦点。特别是在机器人研发领域极具影响力的日本,拟真机器人以其对“人性化”的极致追求,持续吸引着大众的目光,成为热议的话题。

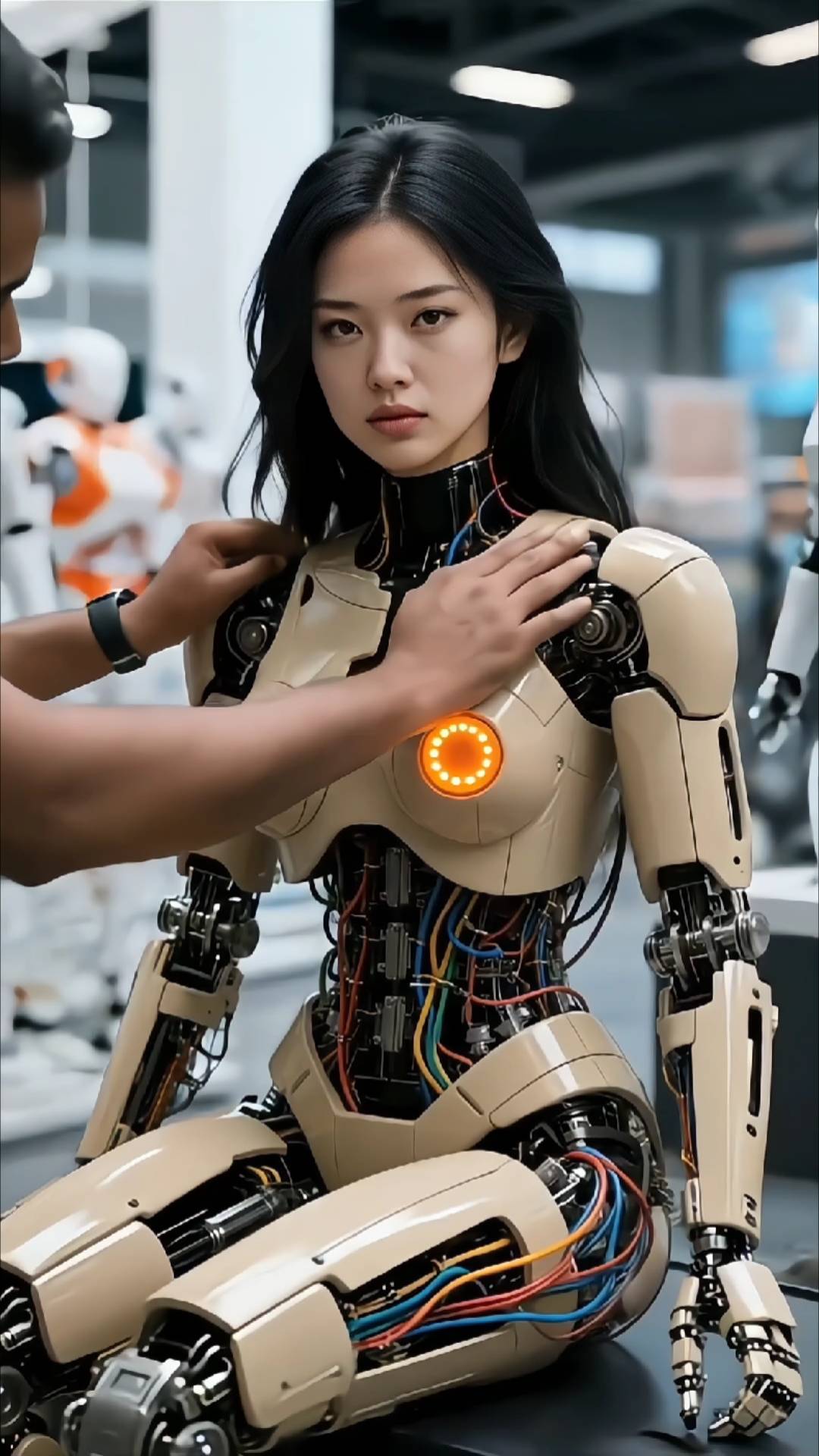

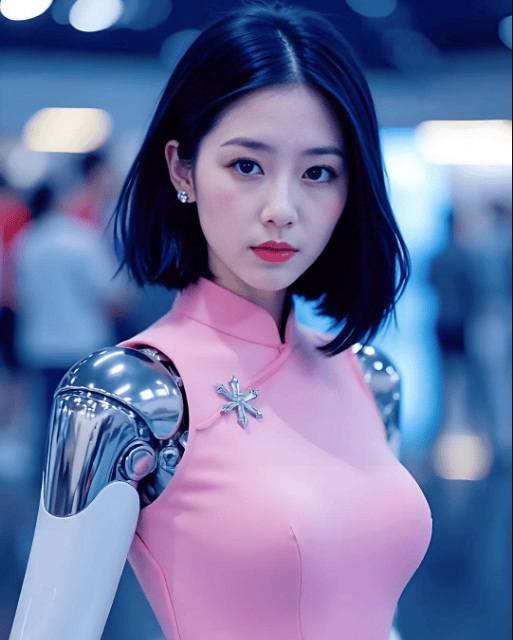

近期,日本推出的一款女性拟真机器人,再次震撼了公众的认知。这款机器人的设计彻底摒弃了传统机械的生硬感,从发丝的细腻到面部表情的微妙变化,都经过精密算法的精心调试。更令人称奇的是其皮肤材质,采用新型仿生高分子材料,不仅拥有类似人体真皮的弹性和温度传导性,还能模拟出轻微的毛细血管泛红效果,使得触摸时的真实感前所未有。而其搭载的“情感交互系统”,通过语音识别、表情捕捉和行为预判技术,能够根据不同的对话场景做出符合人类社交习惯的回应。这种外在的逼真与内在的交互设计,恰好满足了部分男性对“陪伴型伙伴”的需求,迅速在追求个性化陪伴的群体中引发轰动。

日本对机器人的热情并非无根之木,其背后有着深厚的文化土壤。从《高达》系列中的巨型机甲,到《哆啦A梦》里的万能伙伴,再到《铁臂阿童木》中象征正义与勇气的机器人少年,这些经典动漫作品不仅承载了几代日本人的童年记忆,更在潜移默化中塑造了他们对于“机器人可成为人类伙伴”的认知。这种文化基因在现实中得以延续,许多机器人的设计灵感都能在这些经典动漫角色中找到影子。如今,随着日本社会物质生活水平的提升,机器人研发已不再局限于工业生产、医疗辅助等领域,更成为了科技爱好者追求“情感寄托”与“生活美学”的载体。

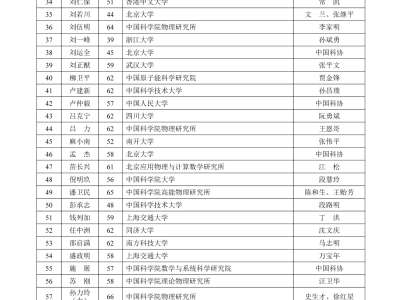

在机器人研发的方向上,日本与其他国家有着显著的差异。欧美国家更注重AI算法的深度优化、工业机器人的功能升级,而中国则在服务机器人的场景落地方面快速推进。而日本则始终将“拟真度”作为核心研发目标,尤其是在人形机器人的外观与交互体验上追求极致。大阪大学教授石黑浩及其团队研发的ERica机器人,便是一个典型的例子。ERica不仅拥有与人类无异的面部轮廓,还能通过眼部虹膜投影、唇部肌肉模拟等技术,呈现出复杂的表情。更重要的是,其搭载的自然语言处理系统能够理解语境中的情感倾向,并做出带有情绪温度的回应,这种“有温度的拟真”使其成为了全球人形机器人领域的标志性成果。

“伴侣型”拟真机器人的兴起,与日本社会的现状息息相关。近年来,日本年轻群体中“不婚主义”、“低欲望社会”等现象愈发明显。据数据显示,2024年日本30-34岁男性的未婚率已超过45%。这些选择不步入传统婚姻的男性,并非完全排斥陪伴,而是对亲密关系的形式有着更个性化的需求。他们渴望一种无需承担传统家庭责任,却能获得稳定情感回应的陪伴模式。“伴侣型”机器人恰好满足了这一需求:其高度仿真的外形提供了视觉与触觉的陪伴感,人性化的交互设计则提供了情绪价值,且无需面对现实人际关系中的矛盾与妥协。

为了进一步满足消费者的个性化需求,日本机器人厂商还推出了定制化服务。消费者不仅可以根据自己的审美定制机器人的发型、五官、身材比例,甚至可以选择皮肤色调与瞳孔颜色。未来,随着AI技术的升级,还将开放性格特质、兴趣爱好的定制功能。这种“千人千面”的定制模式,意味着“伴侣型”机器人将从标准化产品转变为贴合个人需求的“专属伙伴”,进一步模糊了机器与人类陪伴者的界限。

然而,“伴侣型”机器人的普及仍面临两大核心障碍:高昂的价格和技术瓶颈。首款产品推出时单价高达1200万日元(折合人民币约58万元),高昂的成本源于核心部件的精密制造与AI系统的研发投入。尽管外观与基础交互已经足够逼真,但要实现真正意义上的“情感理解”与“自主决策”,仍需突破AI情感认知、多模态交互等技术难题。尽管如此,日本在拟真机器人领域的持续探索,仍为科技发展提供了独特的思路。