永辉超市,一度被业界视为零售领域的领航者,凭借其在生鲜供应链上的独特布局,迅速在国内市场铺展开来,构建了一个庞大的线下商超网络。然而,近期公布的财报数据却让人看到了这家零售巨头背后的困境。

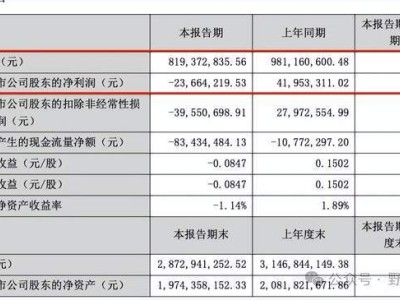

在2025年上半年的财务报告中,永辉超市的业绩让人大跌眼镜。营收仅为299.48亿元,同比骤降20.73%;净利润更是从盈利2.75亿元转为亏损2.41亿元。这份成绩单无疑在市场上引起了轩然大波。

永辉超市将业绩的下滑归因于2024年下半年启动的“深度转型”。公司声称,正在向胖东来学习,为此不惜大刀阔斧地关闭了227家门店,并着手改革商品供应链。然而,这一系列举措究竟是转型的必经之路,还是永辉被胖东来模式“带偏”了方向?

永辉的转型之路并不平坦。早在2024年5月,永辉的创始人张轩松就亲自前往胖东来总部考察学习,随后公司内部确定了学习胖东来模式的转型战略。然而,在实际操作中,永辉却显得有些激进。

从2024年下半年开始,永辉迅速关闭了长期亏损的门店,仅在2025年上半年就关闭了227家。这种“断臂求生”的做法虽然短期内减轻了亏损压力,但也使得整体收入大幅下滑。财报显示,收入减少的主要原因是关闭了大量长期亏损的门店以及门店调整期间的歇业。尽管调整后的门店收入有所增长,但远远无法弥补关店带来的损失。

与胖东来的“精雕细琢”相比,永辉的闭店策略显得有些仓促。胖东来在门店布局上始终坚持“少而精”的原则,每家门店都经过精心策划,精准覆盖周边客群。而永辉则因为前期的盲目扩张,导致门店选址和运营策略同质化严重,一旦市场环境发生变化,大量门店便陷入亏损。在学习胖东来模式的过程中,永辉没有深入挖掘自身问题,而是简单地选择了关闭门店,导致营收规模大幅缩减。

在商品供应链方面,永辉同样遇到了挑战。为了打造“品质零售”,永辉加速推进了供应商裸采模式,并大幅精简了供应商数量。然而,这种改革短期内却导致了综合毛利率的下降。胖东来的供应链优势建立在与供应商长期深度合作的基础上,而永辉在没有建立起深度合作机制的情况下强行推进裸采和精简供应商,导致优质供应商流失,商品品质出现波动。

永辉还在全国范围内推进门店调整。截至2025年6月30日,已有124家门店完成调整并重新开业。虽然部分门店调整后销售额大幅增长,但整体来看,调整门店的收入增长仍然无法弥补闭店带来的损失。永辉在宣传中将调整后的门店作为学习胖东来的成功案例,但实地走访发现,许多调整后的门店只是学到了胖东来的“表面功夫”。商品结构调整不够精准,自有品牌建设滞后,新引入的商品未能有效满足消费者需求。

在线上业务方面,永辉声称线上业务较去年同期减亏3475万元。然而,深入分析后发现,线上营收仅占整体营收的18.33%,且未披露同比增速,存在营收下滑的可能性。同时,自营到家和第三方平台的日均单量规模较小,难以支撑整体业绩。线上业务的减亏可能更多是因为削减了运营成本,而非实现了真正的业务突破。

永辉超市此次转型失败的根本原因在于战略上的迷失。在新零售的浪潮下,永辉原本有机会凭借庞大的线下门店网络和生鲜供应链优势,打造线上线下融合的零售生态。然而,在看到胖东来在区域市场的成功后,永辉盲目跟风,放弃了对自身战略的探索。在转型过程中,永辉缺乏对核心竞争力的深入挖掘和强化,导致生鲜供应链投入未能有效转化,商品运营陷入混乱。

与胖东来相比,永辉在规模、区域布局和市场定位上存在显著差异。胖东来深耕河南市场,凭借区域深耕和品牌口碑积累实现了高溢价和高复购。而永辉作为全国性连锁商超,试图用一套模式复制胖东来的成功,却忽略了不同区域的消费习惯和市场竞争格局差异,导致转型“水土不服”。