在科技与产业的深度融合中,自动驾驶与能源智能化正以前所未有的方式重塑我们的世界。自动驾驶技术,常被视作汽车行业的革新,但其核心在于构建一个能够解读周遭环境的智能“大脑”。同样,能源系统的智能化进程,也并非简单的设备堆砌,而是旨在打造一个具备自我感知、权衡与决策能力的“数智体”。

这两大领域的发展路径不谋而合,均致力于让大模型不仅理解语言,更能驾驭现实。然而,在能源领域,这一变革尤为静谧却影响深远。战场已从煤炭、光伏、风电等传统领域转移至算法、模型与智能体的较量。电网的掌控者,悄然间从调度员变成了背后精通物理、擅长博弈、持续进化的能源AI。

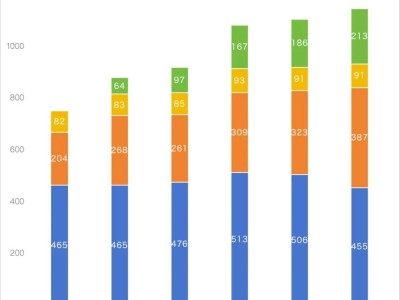

那么,这股推动能源大模型前进的力量源自何方?它能否像智能驾驶那样,在纷繁复杂的情境中做出精准决策?答案是肯定的,且正逐步成为现实。据天眼查数据显示,我国电力系统预计到2030年将突破20亿千瓦大关,届时AI将成为电网的“神经中枢”,精准调控负荷、优化资源配置,确保电力供应的稳定与高效。

面对用电高峰与出力低谷的双重挑战,AI能在毫秒之间权衡利弊,迅速调动资源,实现智能调度。新型电力系统的主导角色,已悄然更迭。2025年,能源行业迎来了大模型的集中亮相,这不仅是技术的展示,更是应用的落地。国家能源集团发布的“擎源”模型,作为全球首个千亿级发电行业大模型,覆盖了火电、水电、风电等业务线,打通了设备检修、电力交易、安全管理等多个场景,部署了众多智能体。

南方电网推出的“大瓦特·驭电”模型,作为电力系统智能仿真大模型,能将原本需数天计算的大电网运行模拟缩短至秒级响应,为调度优化、事故分析、电力规划提供了强大的AI支持。传统的电力系统依赖人力,调度员凭经验调度,工程师靠感官检查设备,交易员凭直觉竞价。如今,这一切都被模型所“接管”,且学习效率远超人类。

这一切变革的核心在于“分层建模”。底层通用大脑负责看图、懂语义、识趋势,为全局调度奠定基础;上层模型则针对火电、风电、核电等细分领域,细化预测功率、调控设备、保障安全的能力。人们正在培养的,是一个能理解整个能源系统的“超脑”。每一度电的分配,都是AI经过无数次成本效益分析后的选择,这标志着能源系统智慧的飞跃。

例如,“擎源”模型能够接入风电场的实时信号,判断叶片是否即将疲劳断裂;在调度中心,大模型能结合多源数据,自动生成最优发电与输配方案。这种智能背后,是产业链条的全面重塑,涉及海量数据、专业团队与丰富场景的深度融合。

能源大模型的兴起,如同当年智能手机整合了相机、MP3、电话、游戏机等功能一样,让人难以置信却又势不可挡。它不仅打通了调度、交易、负荷预测和设备养护等环节,还将过去分散的系统整合为一个能自我思考的整体。这是一场认知方式的革命,每个决策背后,都是模型在精确计算代价。

在能源领域,AI面临的重大考验在于应对复杂决策挑战。随着新能源正式进入市场,固定电价与全额保障被取消,新能源资产需直面市场竞争,参与多层级的电力市场。AI成为了在复杂不确定性中构建风控闭环的关键角色,实时分析数据、生成报告、做出决策,将人类经验转化为数学建模与策略优化。

设备检修方面,大模型能够提前预警,避免故障发生;调度运行中,AI主动建议甚至自动执行最优方案。智能仿真模型能在几秒内模拟千万级数据,预测不同方案的安全风险与经济成本。这一切,都是基于海量数据推演、多轮验证与持续反馈的科学决策。

能源大脑的竞争,已成为AI“新基建”的新战场。谁能为产业创造“调度权”,谁能在能源系统中赢得“思考权”,谁就将掌握未来的话语权。大模型的较量,已超越了速度与准确性的范畴,而是关乎建模范式与运营模式的掌握。先行者优势将演化为算法框架的规则构建,成为未来能源系统算法层级的主导力量。

能源系统的未来,不缺电力,但渴求“智慧的电力”。正如智能驾驶的核心在于感知、决策、执行的闭环,能源系统的未来也不在于发电与供电的多少,而在于如何高效调度、节约资源、协同运作。谁能训练出下一个能源超级大模型,谁就能构建一个更高维度的能源秩序,推动科技与产业的深度融合,开启能源智能化的新篇章。