在浩瀚的宇宙探索之旅中,一项由诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授引领的科研项目,自2011年起便在国际空间站上默默耕耘,它的名字——阿尔法磁谱仪(AMS-02),听起来或许带着一丝科幻色彩,实则是人类探索宇宙奥秘的重要工具。

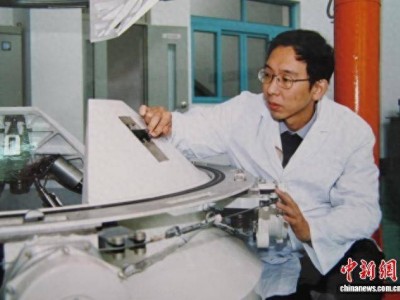

丁肇中,这位美籍华裔科学家,因发现J/ψ粒子而在1976年荣膺诺贝尔物理学奖,这一成就不仅改写了粒子物理学的篇章,更为标准模型的构建奠定了基石。自20世纪90年代起,他发起并领导了AMS项目,旨在通过安装在国际空间站的精密探测器,深入研究宇宙射线,探寻暗物质与反物质的踪迹。

回溯至1912年,奥地利物理学家维克托·赫斯乘坐热气球升至5300米高空,首次发现电离随高度增加而增强,揭示了“空气被神秘射线电离”的现象,这些来自宇宙深处的射线被命名为宇宙线,赫斯也因此荣获1936年诺贝尔奖,开启了宇宙线研究的崭新篇章。

宇宙线,作为宇宙的信使,携带着宇宙起源、暗物质及极端天体物理的宝贵信息。为了捕捉这些遥远的信息,人类在地面、高山、太空及地下部署了各种探测器,而AMS-02正是其中一颗璀璨的明珠。由于地球大气层对高能粒子的屏蔽作用,AMS-02被部署在国际空间站上,以避开大气的干扰,精准测量宇宙线的电荷、质量和能量。

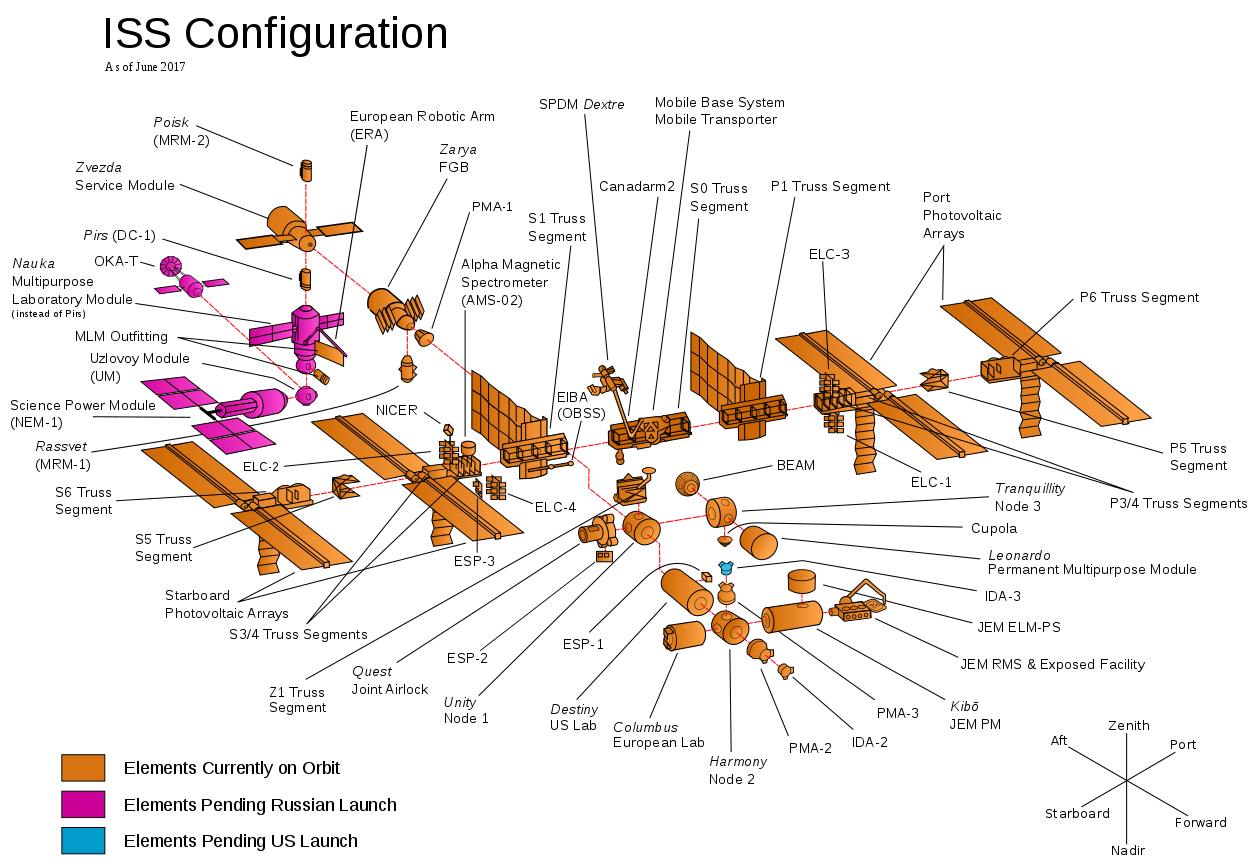

AMS-02,这个安装在国际空间站主桁架S3上部外挂点的探测器,每90分钟绕地球飞行一圈,持续采集数据,捕捉轨道范围内的宇宙线。它拥有四大核心组件:穿越辐射探测器(TRD),能够精确识别轻电子;硅微条径迹室,以极高的精度描绘粒子轨迹;永磁体,产生1.2特斯拉的磁场,使带电粒子偏转,分离不同电荷的粒子轨迹;以及电磁量能器,测量粒子的真实能量。

在过去的十余年里,AMS-02已收集了超过2200亿条带电宇宙线事例,这些宝贵的数据不仅修正了现代物理学的认知,还在反物质和暗物质研究领域取得了突破性进展。例如,AMS-02已公布3例反⁴He/反³He候选事例,若得到确认,将直接证明宇宙中存在反星系。在暗物质方面,AMS-02观测到正电子通量从约10GeV开始异常上升,并在749GeV处出现显著截止,这可能成为暗物质存在的关键线索。

AMS-02的成功离不开中国科学家的贡献。其中,中国科学院电工所打造的1.2T永磁体,作为AMS-02的核心部件,展现了重量轻、无漏磁、磁场均匀等优异性能。山东大学、中山大学、东南大学及中科院高能物理研究所等机构也参与了AMS-02相关系统的设计与研制,展现了中国科学家在宇宙学研究领域的智慧与努力。

如今,AMS-02这台悬浮在轨道上的“粒子显微镜”,正以前所未有的精度捕捉宇宙线的信息,将宇宙的奥秘转化为一组组精确的数据。它不仅让我们听到了宇宙最古老的低语,更让我们意识到,仰望星空不再仅仅是浪漫的远眺,而是一场跨越光年的静默对话。在这场对话中,我们学会了用科学的耳朵,聆听那些比光年更轻、比时间更薄的宇宙信息,它们诉说着宇宙的来路与归途。