海西新药再次向港交所发起IPO冲刺,这一举动距离其上次尝试已有一段时间。此次申请上市,公司不仅面临着监管层对其股权沿革的细致审视,还在招股书中调整了募资用途,着重强调了仿制药产能的规划。

海西新药的创立可以追溯到2012年,当时由前贝达药业首席药学家康心汕携手福建省三大国有资产平台共同成立。康心汕不仅持有25%的股份,还担任公司总经理一职。值得注意的是,这并非康心汕的首次创业尝试,他早在2010年便与贝达药业共同创立了另一家新药研发公司。

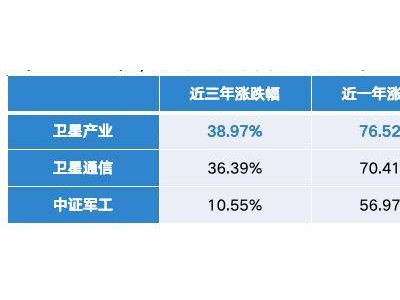

在估值方面,由于当时公司尚无获批上市的产品,因此估值低于仿制药行业的平均市盈率。然而,随着公司首款仿制药在2020年获批上市,并陆续有多款仿制药获批,公司的业绩与估值均实现了快速增长。借助集采政策,公司共有4款仿制药中标,从而实现了业绩的快速增长,营收与净利润均大幅提升。

在公司的发展历程中,提出了“两步走”战略,即首先通过仿制药积累资金,然后推动创新药的研发上市。为了实施这一战略,公司在2022年进行了融资,引入了包括金东泓创投在内的多家机构及员工持股平台,合计出资1.48亿元认购公司股份。

然而,在公司估值膨胀的过程中,国有股权被大幅稀释,这引发了市场的关注。递交IPO材料前,福建省国有资本合计持股公司超过20%,但由于转让、换股、融资等一系列操作,国有股权被稀释了超过50%。这一过程中,三次资本运作的定价公允性始终受到市场的质疑。

在此次IPO申请中,海西新药明显改变了募资用途,从“创新药研发为主”调整为“仿制药产能扩建+创新药补充”。市场认为,公司试图通过突出仿制药的地位来淡化市场对其偿债压力的印象。尽管公司的偿债压力有所减轻,但仍面临较大的压力。

作为“光脚企业”,海西新药在集采中实现了逆袭。公司选择了市场相对较大、壁垒较高的仿制药品种,通过快速拿到准入资格进入集采招标,从而快速占领市场。然而,随着集采红利的逐渐消失,中标品种面临降价压力,公司的重资产模式可能会挤压其利润空间。

为了应对这一挑战,海西新药在第二次冲击IPO时明显转向了重资产模式,即募资用于仿制药产能扩建。实际上,公司已经在福州长乐兴建了生产基地,规划设计产能高达20亿片/年。这一模式切换背后有多种因素驱动,但如何在力求上市、追求业绩可持续和锚定估值之间找到平衡,将是公司面临的重要考验。

尽管海西新药在仿制药领域取得了显著成果,但在创新药研发方面仍面临挑战。公司共有4个在研创新药,但进度最快的仍处于临床二期阶段,且尚未获得“硬核”的含金量证明。因此,公司在追求上市的同时,仍需加大创新药的研发力度,以提升其市场竞争力。

海西新药此次IPO冲刺的结果尚不得而知,但其在仿制药和创新药领域的双重布局以及面临的市场挑战和考验,都将成为市场关注的焦点。