国家能源局局长王宏志近期宣布,中国在“十四五”期间已成功构建起全球最大的电动汽车充电网络,实现了每五辆电动汽车配备两个充电桩的高覆盖率。这一成就标志着我国新能源汽车产业的迅猛发展和充电基础设施建设的显著加速。

据国家能源局电力司司长杜忠明介绍,近年来,以电动汽车为代表的先进制造业与数字产业的蓬勃发展,推动了我国用电需求的快速增长。数据显示,去年我国新能源整车制造用电量同比增长34.3%,互联网和相关服务用电量也实现了20.5%的增幅。

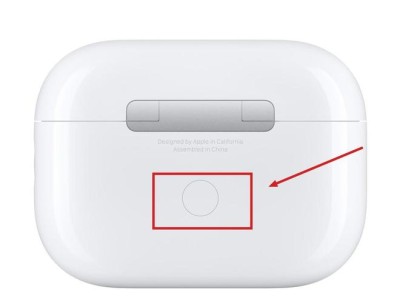

随着新能源汽车保有量的持续增加,充电基础设施的需求也随之高涨。截至今年7月底,我国电动汽车充电基础设施总数已达到1669.6万个,是“十三五”末的十倍之多,规模稳居世界前列。这一快速增长的背后,离不开政策的强力推动和市场机制的逐步改善。

在政策层面,国家出台了一系列鼓励性政策,涵盖购车补贴、税收优惠以及充电基础设施建设补贴等方面,为新能源汽车及充电网络的发展注入了强大动力。同时,市场准入的逐步放开,鼓励社会资本积极参与充电基础设施的建设与运营,形成了多元化的市场主体格局。

然而,在充电基础设施加速全覆盖的过程中,也暴露出一些问题。部分地区充电设施使用率冷热不均,偏远地区充电桩虽能满足基本需求,但使用率偏低;而在城市居民聚集区、商圈及高速路服务区,充电桩分布不均,高峰时段常出现“车等桩”的现象。

为了解决这些问题,国家能源局将以“十五五”新型电力系统规划为引领,坚持电力适度超前的原则,积极引导合理能源消费和绿色能源消费。同时,加强大数据分析的应用,通过实时监测充电桩使用情况,优化布局调整,提高资源利用率。

推动实现跨区域、跨平台的信息共享和技术兼容也成为关键。一些地区已开始尝试建立统一的充电服务平台,整合不同运营商的数据资源,实现信息互联互通。这种“互联网+充电设施”的管理模式,将大大提升服务效率和管理水平。

在实际操作中,已有一些成功案例值得借鉴。例如,部分城市推出的充电桩共享平台,有效整合了社会闲置充电桩资源,提高了使用效率;一些高速路服务区采用动态定价策略,引导车辆错峰充电,有效缓解了高峰时段的充电压力。

未来,随着技术的不断进步和市场的日益成熟,我国充电基础设施建设将更加智能化、高效化。同时,加强与导航软件提供商的合作,实时显示充电桩位置与使用情况,为车主提供便捷的充电引导服务,也将成为优化充电设施供需平衡的有效举措。