在2024年度的上海市科学技术奖颁奖典礼上,上海交通大学朱新远教授带领的航天团队凭借其“新一代运载火箭表面特种防护涂层技术与应用”项目,荣获了科技进步奖的特等奖,这一荣誉标志着我国在航天防护涂层领域取得了重大突破。

该团队在国际范围内首次提出了“超支化聚合物涂层一体化防护”的全新理念,彻底改变了传统隔热片拼接技术,开创了一个引领全球的“中国方案”。这一创新技术,为中国火箭打造了一层高效且可靠的防护层,为长征系列等新一代运载火箭的研发与量产提供了坚实的基础,进一步推动了中国航天事业的深空探索。

新一代运载火箭在探索宇宙的征途中扮演着至关重要的角色,对表面防护材料提出了极高的要求。火箭头部的卫星整流罩在穿越大气层时需承受超过500℃的高温,而采用液氧等超低温燃料的火箭,其贮箱壁温度会骤降至-183℃。这种极端温差对火箭的防护材料构成了严峻挑战。

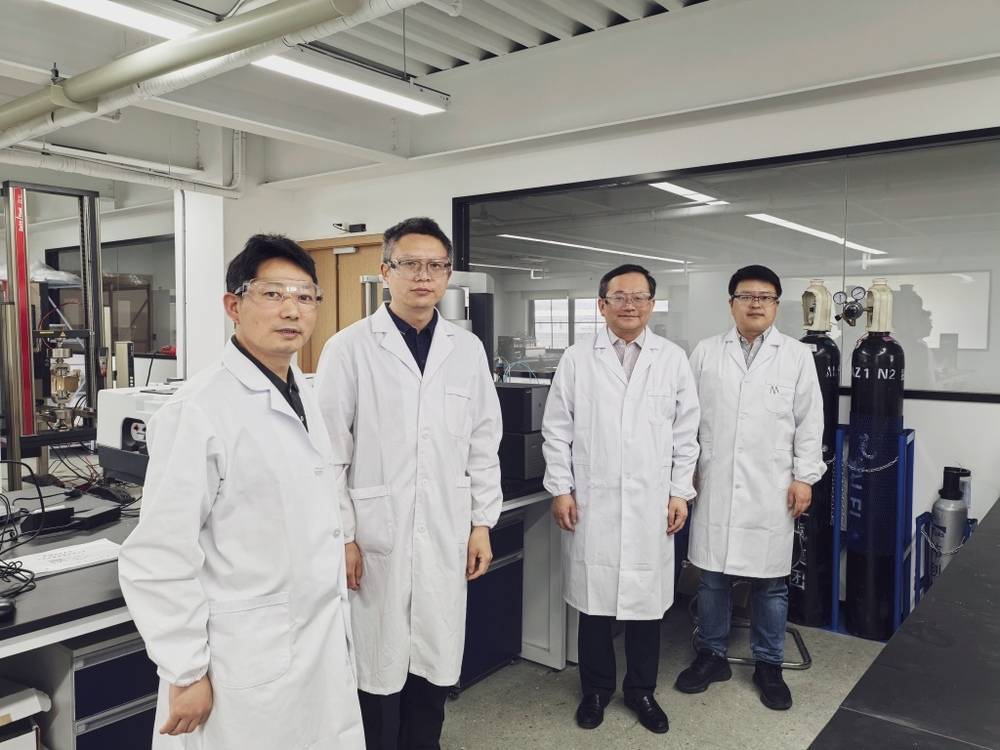

传统的防护方法是在火箭外层手工粘贴防热软木片,这种方法工艺复杂、周期长、效率低,且存在大量拼接界面,可靠性不足。为了应对这些挑战,朱新远教授团队与上海航天设备制造总厂有限公司的张崇印团队合作,结合上海宇航系统工程研究所等核心单位,组建了一支产学研用紧密结合的攻关队伍。

在上海市科委的推动下,上海航天特种环境高分子功能材料工程技术研究中心于2018年成立,形成了从基础研究到核心技术攻关,再到工程化应用的完整创新链条。上海交通大学负责基础技术研究和新材料开发,上海宇航系统工程研究所负责热环境分析与仿真验证,而上海航天设备制造总厂有限公司则负责将实验室配方转化为可靠产品。

为了破解极端温差带来的难题,攻关团队提出了一个颠覆性的方案:采用一体成型的防护涂层。这种涂层只需一次喷涂即可成型,彻底消除了拼缝隐患,大幅提升了可靠性,并显著缩短了生产周期。然而,实现这一目标并非易事。普通防护涂层在极寒条件下会变得脆弱,容易开裂和剥落。因此,涂层必须具备优异的粘附性、耐极温性能和良好的喷涂性。

为了实现这些性能,团队创造性地提出了杂化聚合的新思想,成功将传统合成的“等活性”转化为“非等活性”调控,实现了结构精准定制的超支化聚合物的可控制备与规模化生产。这种超支化聚合物就像神奇的“柔顺剂”和“万能胶”,能够高效包裹和分散大量填料,大幅降低体系粘度,使其喷涂流畅。同时,其丰富的末端官能团又能与基体材料形成强力结合,使涂层牢固粘附在基材上。

超支化聚合物独特的三维结构赋予了涂层优异的韧性,使其能够抵抗极冷极热冲击而不开裂。这一创新技术为中国火箭披上了一层高效可靠的“防护铠甲”,为中国航天事业的深空探索提供了有力支撑。

“新一代运载火箭表面特种防护涂层技术与应用”项目成果已成功应用于多个型号的运载火箭,特别是在长征六号甲火箭的任务中发挥了关键作用。2024年8月6日,长征六号甲成功发射了“千帆星座”首批组网卫星,验证了超支化聚合物材料的先进性能。这些应用成果不仅体现了产学研协同创新在突破关键技术瓶颈、服务国家需求方面的重要价值,还推动了高性能聚合物技术在民用领域的拓展应用。