在悠长的岁月里,月球一直被描绘成一位沉睡的巨人,这一观念在教育领域根深蒂固,几乎成为了不容置疑的真理。然而,2021年的嫦娥五号任务带回了一块古老的黑石,它的年龄高达20亿岁,悄然间挑战了这一传统认知。三年后,嫦娥六号再接再厉,一块更为古老的28亿岁玄武岩横空出世,彻底颠覆了“月球沉睡”的说法。

中科院广州地化所的科研团队迅速行动,对这块珍贵的玄武岩进行了详尽的分析。他们切片、研磨、高温处理,最终在国际顶级学术期刊上发表了研究成果:月球在其所谓的“晚年”时期,依然经历了一次炽热的内部活动,这次活动的性质完全超出了科学家们的预期。原来,月球内部存在一个复杂的热传递机制,使得岩浆能够在岩石圈深处积聚能量,并在合适的时机冲破束缚,引发火山喷发。

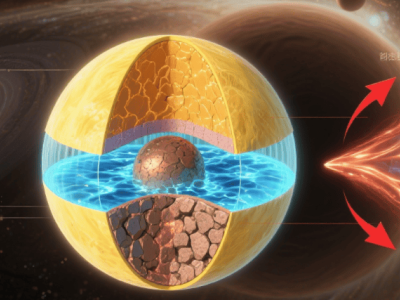

科学家们通过模拟实验发现,月球的月幔分为两层,深层岩浆在高压下持续加热,而浅层的月幔则作为能量的蓄水池。热量通过岩石缝隙向上渗透,最终点燃了浅层的部分熔融物质,导致火山喷发。这一过程与过去教科书中的描述大相径庭,它既没有水的参与,也没有依赖传说中的放射性元素KREEP。月球用28亿年的时间演练了一套独特的“自底向上”导热机制,并在人类未曾预料的时候上演了一场静默而壮观的火山活动。

嫦娥六号带回的两块玄武岩样品进一步揭示了月球内部的秘密。这两块岩石虽然年龄相近,但来自不同的深度,成分相似却性格迥异。深层岩石富含辉石,而浅层岩石则含有钛铁矿。这两层岩石如同高效的导热板,将热量传递效率发挥到了极致。因此,在月球被认为已经“退休”的时期,火山活动依然频繁发生,且地点和方式都出乎科学家的意料。

更令科学家震惊的是,通过对全月球的遥感数据进行分析,他们发现月球在30亿年前后的热源分布发生了显著变化。30亿年前,热源分布广泛且多样,如同热闹的夜市;而30亿年后,热源变得单一且集中,形成了一条清晰的“自下而上”通道。火山活动的区域也大幅缩小,主要集中在浅部月幔。月球的正面和背面在月幔成分和火山活动上也存在显著差异,这种不对称性在行星科学中极为罕见。

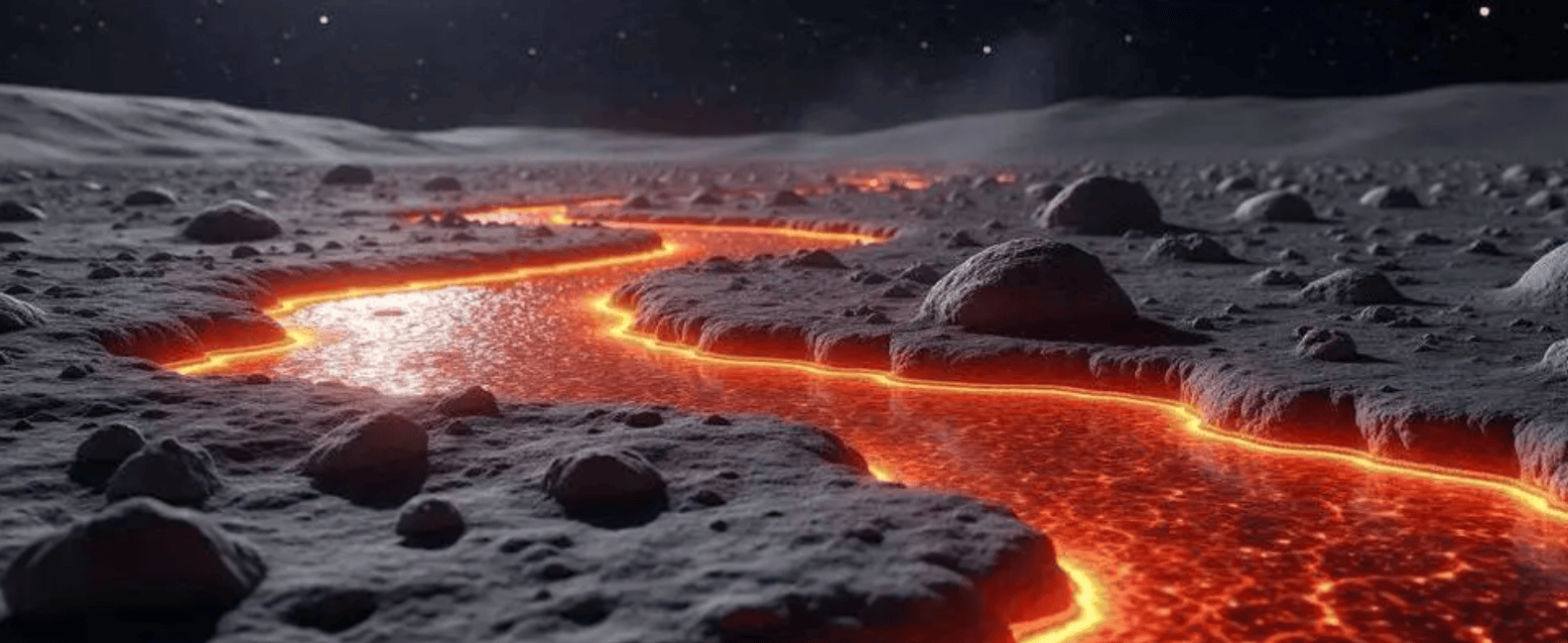

随着研究的深入,月球不再是一个冰冷、寂静的天体。它曾经经历过炽热的内部活动,甚至在被认为已经“退休”之后,依然偷偷地进行着内部调整。新的热动力模型为理解其他小型无大气天体的内部活动提供了新的视角。水星、灶神星以及柯伊伯带的冰封矮行星或许也在以类似的方式延续着自己的生命。人类首次意识到,宇宙的冷寂只是表象,热量一直在岩石的缝隙中寻找着喷发的机会。

如今,那块28亿岁的玄武岩静静地躺在实验室的真空柜中,它的外表朴素无华,却蕴藏着月球最后的倔强和生命的脉动。它提醒我们,那些看似死去的星体,或许只是在等待一束足够明亮的光,照亮它们仍在跳动的脉搏。