在近期备受瞩目的钉钉十周年庆典上,一款名为DingTalk A1的AI硬件产品惊艳亮相,迅速吸引了业界的广泛关注。这款专为智能办公场景设计的设备,能够与钉钉App无缝对接,提供实时翻译对话内容,并支持投屏展示双语翻译过程,极大地提升了跨国沟通与协作的效率。

DingTalk A1内置了五颗全向麦克风和一颗骨传导麦克风,据官方介绍,其能在会议室内准确识别8米范围内的声音,智能区分发言人及声位,有效提升了会议的清晰度和效率。同时,设备还配备了磁吸皮套,可轻松吸附在手机背后,实现AI翻译通话功能,并能有效减少环境噪音的干扰,为用户带来更加纯净的通话体验。

除了强大的翻译功能外,DingTalk A1还具备多项智能化特性。例如,它能够记录面试过程,为HR提供详尽的分析报告,甚至能将头脑风暴的讨论内容自动转化为思维导图,极大地节省了整理和归纳的时间成本。

然而,与这些令人瞩目的技术功能相比,DingTalk A1背后的开发过程同样引起了广泛的关注和争议。据知情人士透露,这款产品的从立项到完成仅用了不到四个月的时间。钉钉CEO无招(陈航)在接受采访时透露,他在回归钉钉后,首先用半个月的时间深入调查了产品和组织存在的问题,随后便迅速启动了DingTalk A1项目。

无招在采访中直言不讳地表示,为了确保高效的开发节奏,大约有四五十人全身心地投入到了DingTalk A1项目中,他们每天的工作时间远超常人,睡眠甚至不足五个小时。无招将这种高强度的工作状态描述为一种“创业的风格”,并认为这是一种值得推崇的奉献精神。

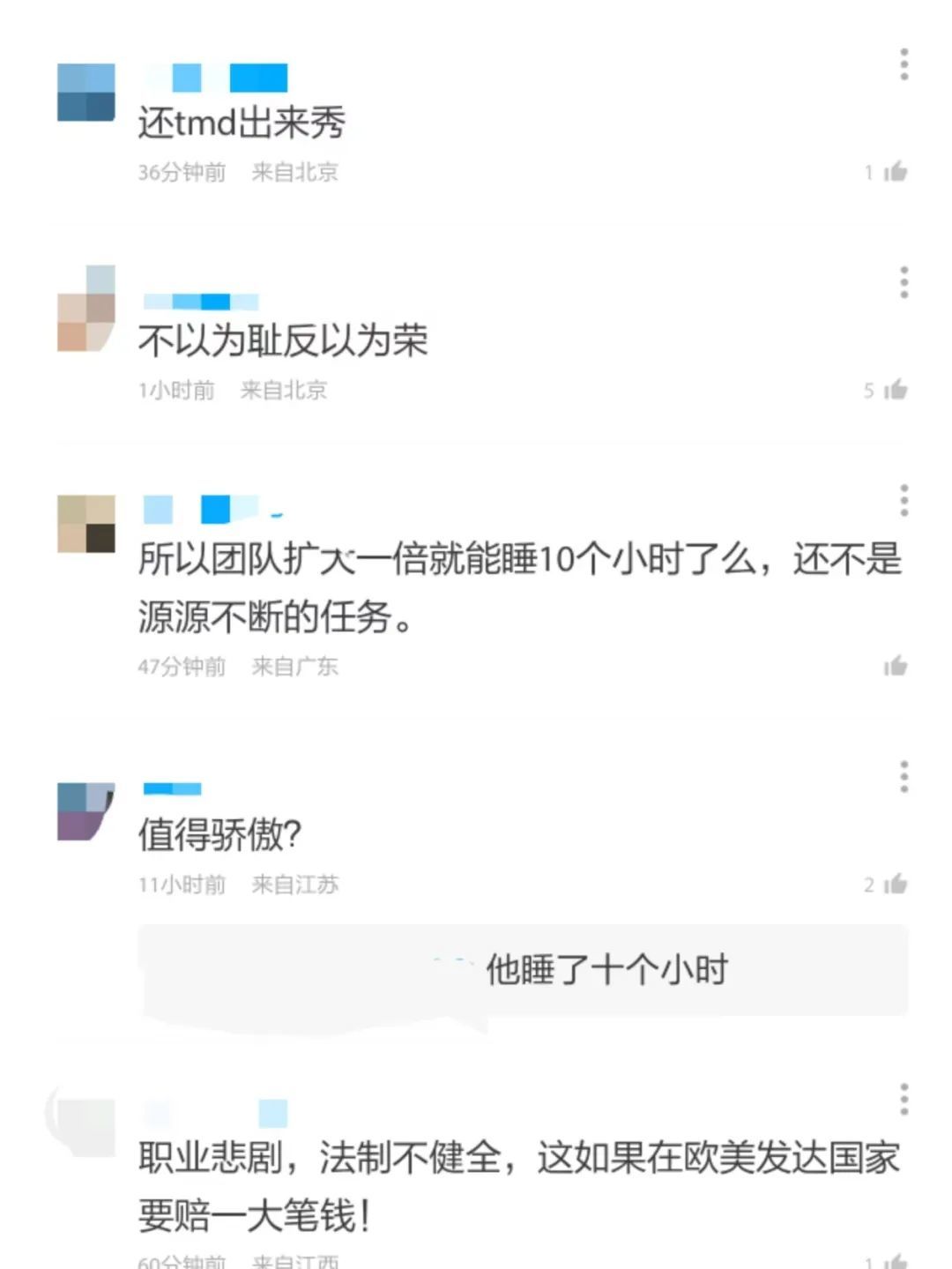

然而,这种明显透支健康的工作模式并未引起广泛的反思和警觉。相反,它在某种程度上被视为团队敬业精神的象征,仿佛用睡眠换取产品的成功是一件值得骄傲的事情。这种价值观的扭曲不仅令人担忧,更引发了公众对于企业伦理和员工福祉问题的深刻思考。

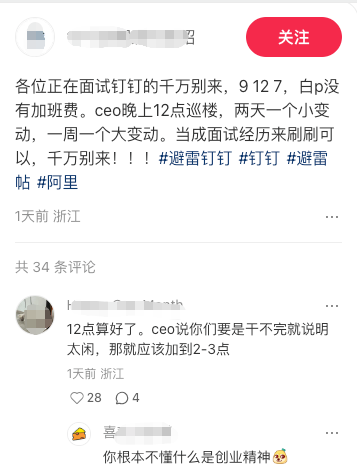

事实上,关于钉钉内部工作文化的争议早已不是新闻。有爆料称,钉钉CEO无招曾在深夜巡查办公区域,发现工位上人不多后,第二天便对各部门提出了批评。还有网络博主爆料称,钉钉可能对一批“不主张加班”的高管进行了边缘化或优化处理。尽管钉钉官方对这些传闻予以了否认,但无招自己将“每天睡眠不超过五小时”作为项目高效的例证公开讲述,这无疑加剧了外界的质疑和担忧。

面对这些争议和质疑,钉钉似乎并未试图淡化或回避。相反,其官方公众号在相关事件引发关注后,发布了一篇题为《加班,做了个让大家能早点回家的东西》的文章,试图将“加班”作为一个轻松的梗来消费。这种将员工健康透支问题娱乐化、营销化的倾向,无疑进一步加剧了公众对于企业价值观扭曲的担忧。

在DingTalk A1的新闻评论区中,网友们的批评声音此起彼伏。他们不仅质疑产品的开发过程是否过于急功近利,更担忧这种透支健康的工作模式会对整个行业产生不良的示范效应。事实上,从多个维度来看,此事不仅关乎一款产品或一家公司,更折射出某些行业长期以来“以人为耗材”的发展逻辑。

我们理解创业团队在特定阶段的拼搏精神,也肯定技术迭代带来的进步和便利。然而,当“持续熬夜”成为标准开发流程,当睡眠不足被美化为“奋斗”的象征时,我们就必须严肃地反思:这一切是否已经背离了技术应服务于人的本质?企业的真正价值,是否应该建立在尊重员工、关爱员工的基础之上?

在谈论创新、效率和智能的同时,请不要忘记每一个代码背后都是活生生的人。他们需要休息、需要尊严、更需要被当作目的而不是达成产品的工具。DingTalk A1或许在技术上实现了一定的突破和创新,但如果它的诞生伴随着团队持续数月的睡眠剥夺和身体极限的挑战,那么这种所谓的“创新”注定难以得到大众的广泛认可和尊重。真正面向未来的企业,应该率先尊重每一个劳动者的昼夜与尊严,因为没有任何KPI比人的价值更高阶。