人形机器人领域正站在历史的转折点上,随着人工智能、传感器技术和机械工程等领域的突破性进展,人形机器人正逐渐从实验室走向商业应用。然而,关于其商业化路径的选择,行业内出现了显著的分歧。部分企业主张优先进军工业领域,以缓解劳动力短缺问题;而另一些企业则坚持先进入家庭服务市场,试图打造全能型家庭助手。这一争论不仅关乎技术路径的选择,更体现了企业对行业未来的不同理解和战略定位。

人形机器人并非一个全新的概念,但由于技术瓶颈,如运动控制、环境感知和成本问题,其发展一直受到阻碍。近年来,得益于AI大模型在决策规划上的应用、高精度传感器的普及以及执行器技术的进步,人形机器人的实用性得到了显著提升。据国际机器人联合会2025年的最新报告显示,全球人形机器人研发企业的数量较2023年增长了40%,总投资额突破了200亿美元。然而,尽管取得这些进展,人形机器人的商业化仍处于早期阶段,年出货量不足10万台,且主要集中在有限的试点项目中。

在工业领域,人形机器人被视为解决劳动力短缺和提升生产效率的关键。支持这一路线的企业认为,工业环境结构化、规则化,易于机器人适应。工业领域的需求明确,即替代重复性劳动。根据麦肯锡2025年的行业调研,全球制造业劳动力缺口高达1500万人。人形机器人能够灵活适应现有的流水线,无需对基础设施进行大幅改造,这是专用机械臂或自动导引车所无法比拟的。这些企业强调高精度操作、模块化设计和人机协作安全等技术路径,以确保机器人在工业环境中的高效运行。

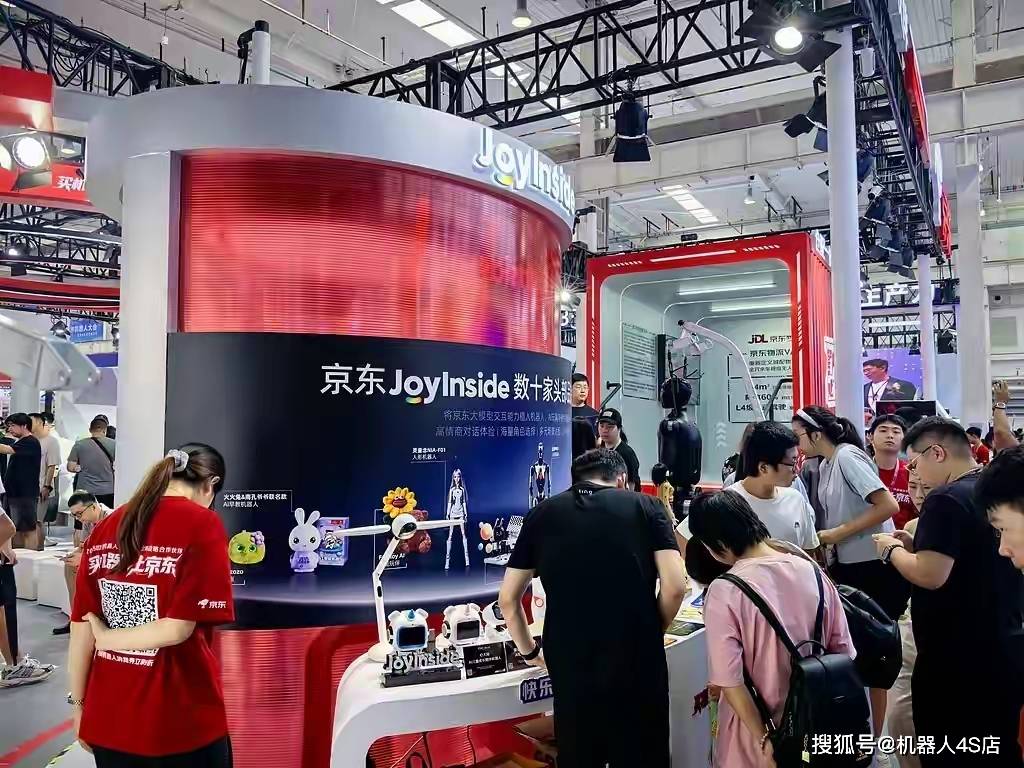

另一方面,主张先进入家庭服务市场的企业则认为,家庭服务需求广阔,且随着人口老龄化的加剧,用户付费意愿可能上升。联合国2025年的数据显示,全球65岁以上人口占比已达18%,家庭服务机器人市场规模预计在2030年突破1000亿美元。这些企业聚焦于机器人的通用性与适应性、情感交互以及成本控制等技术路径,旨在将机器人打造成能够理解自然指令、适应动态环境并具备情感交互能力的家庭助手。多家企业已发布了家庭人形机器人的原型,并在养老院、高端住宅等场所进行试点。

传统行业巨头的入局进一步加剧了这一路线的分化。汽车与制造业巨头多选择进军工业领域,将人形机器人视为智能制造的延伸;而互联网与消费电子企业则倾向于先进入家庭服务市场,试图将机器人融入智能家居生态。部分跨界企业则采取双线并行的策略,但资源分配往往向自身优势领域倾斜。值得注意的是,一些传统企业通过投资或收购同时布局两条路线,以降低风险。

尽管存在路线分歧,但双方在技术上均依赖于AI与感知、执行器技术和能源管理等基础。然而,工业机器人和家庭机器人在技术路径上仍存在分化。工业机器人追求“专而精”,强化特定任务性能;而家庭机器人则强调“广而适”,硬件上需轻巧安全,软件上依赖云端大模型进行持续学习。

从当前趋势来看,工业场景将率先实现人形机器人的规模化应用。由于需求刚性、环境可控,预计2027-2028年工业人形机器人的全球出货量将达到50万台,年复合增长率高达67%。而家庭场景则仍需长期培育,受限于技术、成本和伦理问题,大规模普及可能需等到2030年后。未来,可能出现通过更换模块适配不同场景的“平台型”机器人,但这需要突破软硬件标准化的难题。

人形机器人领域的这一争论,不仅反映了企业对技术演进和市场节奏的不同理解,更体现了对人类需求的深刻洞察。无论选择哪条路径,人形机器人产业都已进入快速发展阶段。对于从业者而言,既要仰望星空,追求通用人工智能的突破;也要脚踏实地,从细分场景切入,逐步扩展能力边界。同时,社会也需同步构建伦理与治理框架,确保技术能够真正造福于人类。