在全球新能源汽车浪潮席卷而来之时,中国工业和信息化部近期关于同步推进内燃机技术发展的表态,犹如一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪,引发了业界内外的广泛关注与讨论。一时间,关于政策是否转向、燃油车是否迎来新春天的猜测四起,令众多车主和潜在购车者感到困惑。

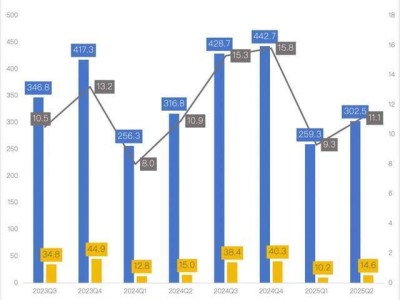

面对市场上纷繁复杂的信息,我们有必要深入剖析政策背后的深层逻辑与长远规划。工信部此次对内燃机技术发展的支持,并非政策上的突然转向,而是基于中国汽车产业整体发展的深思熟虑。数据显示,2024年中国汽车出口量达到了592万辆,其中燃油车占比高达73%,尤其在充电设施尚不完备的中东、非洲等地区,燃油车仍是市场主力。燃油车产业链的稳定直接关系到543万从业者的生计,对整个汽车产业的收入贡献也依然显著。

这些数字背后隐藏着一个重要事实:中国汽车产业的转型升级,必须在发展与稳定之间找到恰当的平衡点,不能盲目追求电动化进程而忽视了可能带来的就业波动和产业链风险。工信部此举,旨在为产业转型之路铺设缓冲,确保转型步伐稳健,避免潜在的社会经济问题。

值得注意的是,工信部对内燃机技术的支持,并未与新能源汽车的长期发展战略相冲突。财政部最新推出的汽车以旧换新政策,便体现了这种协同发展的理念。报废国四及以下排放标准燃油车并购买新能源车的用户,可获得2万元补贴;而选择置换燃油车的用户,补贴则为1.5万元。尽管政策依然向新能源汽车倾斜,但燃油车的地位并未被完全忽视。

在当前政策环境下,消费者购车时应更加关注自身实际需求,而非盲目跟风。充电便利性、日常行驶里程、使用场景等因素,都将直接影响用车体验和经济性。中国汽车市场正呈现出多元化并存的局面,理性选择适合自己的车型,远比盲目追随政策信号更为重要。

政策的短期调整是暂时的,但产业发展的长期趋势是明确的。面对工信部的新政策信号,我们既不应过度解读,也不应置若罔闻。深入理解政策背后的逻辑,才能在变革的时代中做出最有利于自己的决策。

关于中国燃油车和新能源汽车如何实现协同发展,这是一个值得深入探讨的话题。欢迎在评论区分享您的观点和购车经历,让我们共同为这一关乎千家万户的重大议题贡献智慧。