近期,汽车市场尤其是新能源汽车领域的竞争愈发激烈,各大车企纷纷将目光聚焦于流量与增量市场,力图在这片蓝海中占据一席之地。然而,在这场没有硝烟的战争中,一个常被忽视却又至关重要的群体——老车主,正逐渐边缘化。

一位车主在社交媒体上发帖,言辞激烈地表示:“如果我再支持哪个车企的首发大定,我就剁了自己的手。”这番言论背后,是无数车主在短短数月内便遭遇车辆降价或变相降价的无奈与愤怒。一些车企选择以积分补偿,而另一些则选择沉默,任由消费者的信任一点点流失。

这种价格上的“背刺”行为,不仅让车主们感到被欺骗,也让外界开始重新审视整个新能源汽车行业。尽管行业内部总爱标榜其百年积淀与成熟,但在定价体系、技术规划、服务配套等方面,这个行业仍显得年轻且稚嫩。背刺现象,无论是价格、技术还是服务层面,都对品牌造成了不可估量的伤害。

其中,价格背刺尤为引人关注。尤其是在同代车型销售周期内降价,更是让首发大定车主心寒。他们不仅是消费者,更是品牌的种子用户与口碑传播者。背刺他们,无异于自毁长城。这种伤害,无异于婚姻中的出轨,让原本最信任你的人开始记恨你。

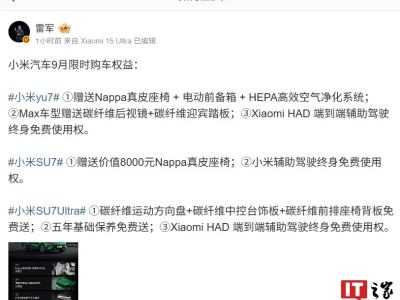

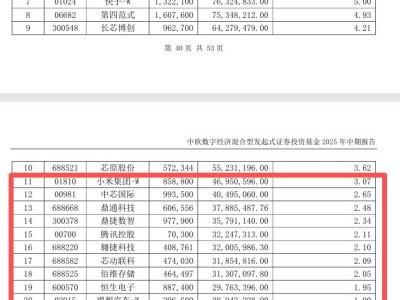

以小米为例,其深知粉丝信任的价值,因此在价格上从不背刺。小米的成功,离不开米粉的支持。同样,对于任何品牌而言,首发大定车主都是最宝贵的财富。他们会在自己的社交圈内,义无反顾地捍卫品牌,普及品牌的好,影响其他消费者的心智。

然而,在新能源汽车圈,社交媒体上却充斥着背刺的负面帖子。这些看似零散的消费者吐槽,实际上却在一点点侵蚀着品牌的信任基础。任何组织的崩溃,都始于信任的消失。而车企的公关部门,往往对这种负面帖子束手无策,只能选择视而不见。

在此背景下,有业内人士指出,新能源汽车圈目前还没有真正意义上的品牌。社交媒体上的最大黑粉群体,往往都是车主。这不仅是行业的悲哀,更是车企的警钟。

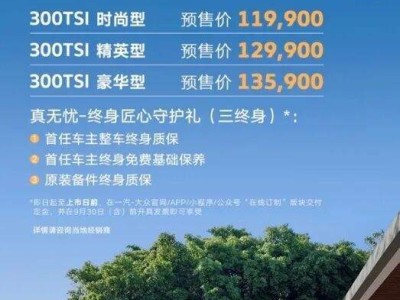

背刺行为大致可分为三类:价格型背刺、技术型背刺与品牌型背刺。其中,价格型背刺最为普遍。隔代背刺虽常被吐槽,但近年来其副作用已逐渐减小。消费者已习惯新能源车一年一更新的节奏,并接受新一代产品降价降质的现实。然而,同代降价尤其是背刺首发大定车主的行为,却对品牌伤害极大。

成熟的企业应有成熟的价格体系。在不得不降价的情况下,也应选择隔代背刺而非同代背刺。尤其对于30万至50万区间的车型而言,一旦背刺便是三五万的事情。这部分用户多为自用且敏感,任何价格变动都可能引起他们的不满。

技术型背刺同样不容忽视。极氪便曾因此摔过大跟头。频繁的产品更新尤其是核心零部件的升级,往往会让消费者感到被欺骗。因此,车企应考虑将部分更新频繁的零部件做成可插拔升级的模式,以满足消费者对于车辆持续升级的需求。

品牌背刺则主要涉及网约车市场。大量使用自家品牌车辆作为网约车,虽能迅速提升销量,但也会对品牌形象造成负面影响。广汽埃安便是一个典型的例子。然而,豪华车网约车市场却是个例外。如果能成为豪华车的采购车,实际上算是一种对品牌的肯定。

车企在追求流量与增量市场的同时,不应忽视老车主的利益。保障首发大定车主的利益,是维护品牌信任与口碑的关键。否则,一旦失去他们的信任,再想挽回便难上加难。毕竟,把已经娶回家的媳妇变成仇人,是最愚蠢的做法。

文中提到的车主还透露了自己即将在杭州开设一家小酒吧的消息。这家酒吧主打烈酒与爵士、民谣音乐,面积90平米,位于公司楼下。对于首次涉足线下生意的他而言,虽然知道要亏钱,但仍希望能少亏一点。或许,在商场失意之后,他能在另一个领域找到属于自己的成功。