近日,一份关于2025年低空安防融合感知技术应用的蓝皮书引起了广泛关注。这份由中兴通讯、中国信息通信研究院等机构联合发布的报告,深入探讨了低空安防技术的现状与挑战,并展示了多项创新解决方案。

随着低空经济的蓬勃发展,无人机在物流、城市管理、应急救援等领域的应用日益广泛。然而,无人机“黑飞”现象频发,给公共安全带来了严重威胁。机场、边境口岸等重要区域面临着无人机扰航、非法入侵等安全风险,如何有效守护“空中国门”成为亟待解决的问题。

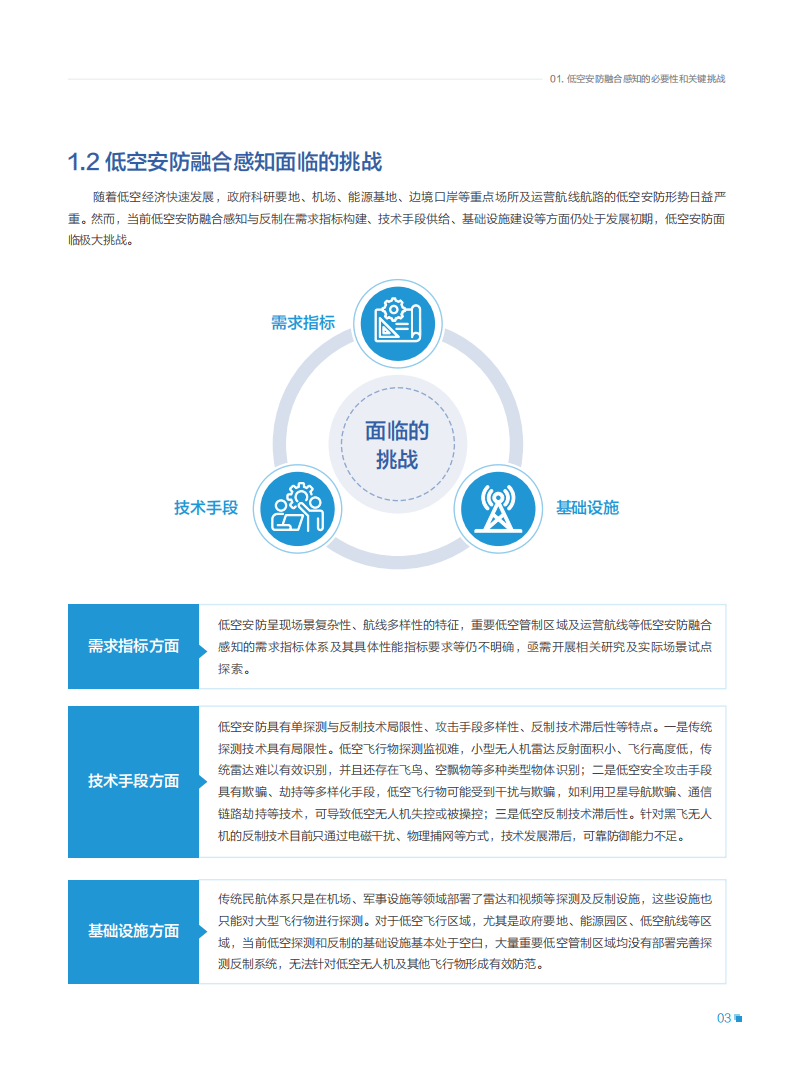

蓝皮书指出,当前低空安防技术面临三大核心挑战。首先,不同场景对安防的需求差异显著,缺乏统一的性能指标。其次,单一技术存在局限,如传统雷达难以识别小型无人机,光电探测受天气影响大等。最后,基础设施覆盖不足,许多重要区域尚未部署完善的低空安防系统。

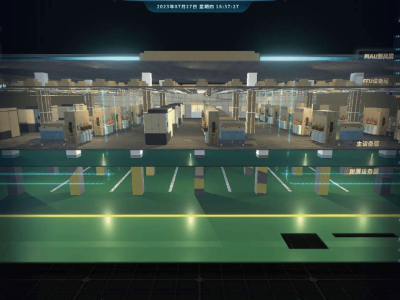

为了应对这些挑战,蓝皮书提出了“融合感知”解决方案。该方案通过整合5G-A通感一体、低空雷达、无线电侦测、光电探测等多类技术,实现了优势互补,构建了全方位、无死角的低空监测网络。其中,5G-A通感技术作为核心支撑,实现了“通信+感知”的深度融合,具有探测距离远、定位精度高、不受昼夜天气影响等优势。

在实际应用中,融合感知技术展现了显著成效。在民航机场,部署了以5G-A通感为核心的低空安防系统后,有效降低了“飞鸟撞机”“无人机扰航”等风险,保障了航班起降安全。在边境口岸,通过沿边境线部署5G-A通感基站及配套设备,实现了对非法低空飞行活动的高效监测与反制。在重要活动场所,构建了“固定+临时”结合的安防网络,确保了赛事、演唱会等重大活动期间的低空安全。

蓝皮书还介绍了多种反制手段,包括电磁压制、激光摧毁和无人机网捕等。这些手段根据不同场景的安全需求进行分级应对,实现了高效、精准的反制效果。例如,电磁压制适用于城市执法、活动安保等场景,激光摧毁则针对高威胁目标,无人机网捕则适用于需要避免坠机风险的场景。

通过多个实际案例,蓝皮书展现了融合感知技术在不同场景的应用效果,为行业提供了可复制的经验。这些案例不仅证明了融合感知技术的有效性,也为低空安防技术的未来发展指明了方向。