当新能源车成为舆论焦点时,燃油车市场却在政策支持下悄然回暖。工信部近期明确表态支持传统燃油车发展,这一信号迅速传导至消费端。数据显示,7月燃油车单月销量达85.4万辆,同比增长2.2%,在新能源车持续高热的市场环境下,这一成绩出乎多数行业观察者预料。

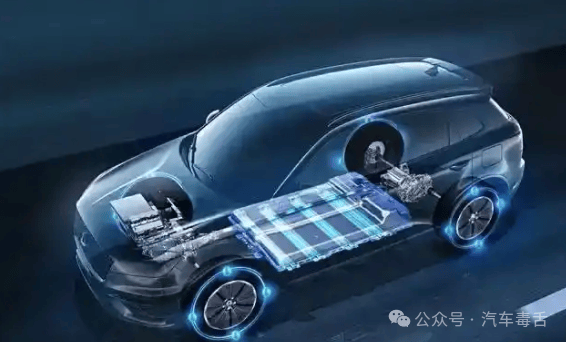

技术迭代正在重塑燃油车的市场定位。长安汽车最新研发的蓝鲸发动机将热效率提升至44.5%,相比十年前同级别车型百公里8升的油耗,当前主流燃油车已能控制在5升左右,燃油经济性提升近30%。中石化推出的低碳汽油更使减排效率达到18.3%,部分车型的碳排放甚至低于新能源车的电池生产环节。这些技术突破直接体现在使用成本上,以普通家庭年行驶2万公里计算,每年可节省燃油支出约3000元。

政策层面正在构建更理性的产业环境。2026年即将实施的新油耗标准要求1.5吨级SUV百公里油耗降至3.3升,这项五年前被视为不可能完成的技术指标,如今已有多家车企完成技术储备。混合动力车型的实用性得到充分验证,卡罗拉双擎版一箱油续航突破1000公里,而同配置纯电车型不仅售价高出5万元,还需额外投入充电设施建设成本。

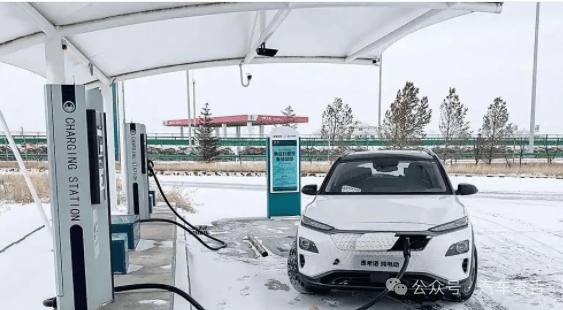

使用场景的差异正在重构消费选择逻辑。在东北地区冬季-30℃的极端环境下,电动车续航里程普遍缩水50%,表显200公里续航的车型实际行驶里程不足100公里。这种技术瓶颈在长途驾驶场景中尤为突出,318国道沿线充电桩平均排队时间达4小时,而加油站5分钟即可完成补能。农村地区充电设施覆盖率不足30%的现实,更使得燃油车成为县域市场的刚需选择。

产业经济的考量同样不容忽视。燃油车产业链直接关联650万就业岗位,2024年行业产值达4.2万亿元,超过智能手机全行业规模的两倍。仅北京现代一家工厂就支撑着3万个家庭的生计,这种产业规模决定了政策调整必须兼顾经济稳定性。欧盟将燃油车禁售时间推迟至2035年的决策,也印证了技术转型的渐进性特征。

消费者用脚投票的结果正在颠覆行业预言。某Model 3车主的遭遇颇具代表性:居住在无固定车位的老旧小区,每次充电需驱车2公里至商场,冬季排队3小时抢快充桩的经历,使其不得不考虑置换燃油车。反观选择燃油车的用户,年均300元的保养成本、路边修理厂的便捷服务,以及三年车龄仍保有50%残值的优势,构成了实实在在的使用价值。

市场分化趋势日益明显。城市通勤半径不超过50公里、具备私人充电条件的用户,电动车每公里0.1元的用电成本确实具有吸引力。但对于年均行驶里程超过3万公里、居住在寒冷地区或仅有单台车的家庭,燃油车在补能效率、环境适应性和使用成本方面的综合优势难以替代。五菱宏光在乡镇市场既能载客又能拉货的实用性,与特斯拉在318国道上的补能困境形成鲜明对比。

政策制定者开始释放更务实的信号。工信部关于"2030年禁售燃油车"的辟谣,与欧洲推迟禁售时间形成呼应,本质上是尊重市场选择的结果。当技术路线尚未形成绝对优势时,强行设定时间表既不科学也不现实。消费者在购车决策中愈发理性,根据实际使用场景选择动力类型,这种分化趋势正在催生油电共存的新常态。